경기연구원 “수도권 광역행정청 도입해야”

경기연구원이 다른 지자체 간 교통ㆍ주택ㆍ환경 문제를 효율적으로 해결하기 위해 ‘특별지방자치단체’ 연구에 나선(본보 1월 10일자 3면) 가운데 경기도, 서울시, 인천시를 아우르는 ‘수도권 광역행정청’ 도입을 제안했다. 3개 시도를 행정 통합, 칸막이 행정ㆍ수도권 경쟁력 약화 등의 문제점을 해결하자는 주장이다.

경기연구원은 19일 ‘수도권 광역행정청 설립방안’ 보고서에서 “지방자치를 한 지 30년이 됐지만 수도권은 경기ㆍ서울ㆍ인천 간 칸막이 행정으로 교통ㆍ주택ㆍ환경 분야에 얽힌 광역문제 해결에 어려움이 증가하고 있다”고 강조했다.

보고서는 수도권 광역행정청을 도입하려면 법적ㆍ제도적 근거가 있어야 하는데 그 근거를 담은 지방자치법 개정안이 국회에 계류 중이라며 서둘러 통과돼야 한다고 지적했다. 그러면서 일본 간사이(關西) 광역연합(지방정부 간 협력)과 미국 워싱턴DC 대도시권 정부연합(지방정부 담당지역 광역사무를 협의 조정하는 연합 형태)의 성공 사례 등을 들어 수도권 광역행정청 도입 단기안과 중장기안 두 가지를 제시했다.

보고서는 이에 따라 수도권에도 광역행정의 부재를 해결할 수 있는 특별자치단체인 광역행정청이 필요하다고 강조했다. 이를 위해 광역사업 중심의 단기 도입안과 광역계획과 광역사업을 아우르는 광역행정을 펴는 중장기 도입안을 내놓았다.

단기안에서 수도권 특별자치단체의 담당 기능 및 사무는 광역교통, 광역환경, 광역방재, 광역관광, 광역산업, 광역의료로 한다. 재원조달은 소속 자치단체 분담금과 중앙정부 지원금으로 구성한다. 이는 중앙정부의 권한 이양 불필요, 비수도권의 적은 반대 등으로 신속하게 추진할 수 있으나 광역계획 부재로 연합 효과가 상대적으로 작다.

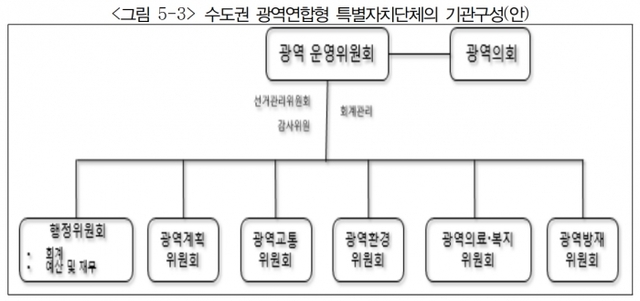

중장기안에서는 수도권 특별자치단체의 담당 기능 및 사무는 광역계획, 광역교통, 광역의료ㆍ복지, 광역방재로 한다. 재원조달은 소속 자치단체 분담금과 중앙정부 지원금, 특별자치단체의 재산 및 이자수입이다. 중장기안은 단기안보다 빠른 조직 구성이 어렵지만 설립시 연합 효과를 극대화할 수 있다.

조성호 경기연구원 선임연구원은 “광역연합형 특별자치단체가 도입되려면 특별자치단체의 설치, 운영방안이 포함된 지방자치법 전부개정안이 국회에서 조속히 통과돼야 한다”며 “이후 기능 강화를 위해 국도ㆍ하천과 환경 분야의 중앙 특별지방행정기관 이관, 중앙의 대도시권 광역교통 권한과 사업 이양, 수도권 광역계획(수도권정비계획)의 입안권 이양 등이 필요하다”고 밝혔다. 여승구기자

로그인 후 이용해 주세요