“우리도 한국인입니다”… 고국에서도 차별받는 재외동포

조선족 추양지씨(42ㆍ여)는 1920년대 일본의 침탈을 피해 만주로 떠난 할아버지 피를 이어받아 중국에서 태어났다. 어린 시절부터 한국 사회를 동경해 온 추씨는 피부미용사 자격증을 취득해 재외동포비자(F-4)를 발급받았다. 부푼 꿈을 안고 지난해 11월 한국에 들어왔지만 차별의 벽에 부딪혔다. 대부분 조선족 특유의 발음이 거슬린다며 추씨를 거절한 것이다. 이후 생계를 유지하려고 식당에서 일하던 추씨는 세 달치 임금이 체불돼 신고했다가 도리어 벌금을 물었다. 동포비자는 체류기간 제한이 없는 대신 단순 노무직에 취업할 수 없기 때문이다. 코로나19로 사정은 더 어려워졌지만, 외국인이라는 이유로 재난지원금도 받지 못했다. 결국 고국을 찾은지 1년 만에 중국으로 돌아가야 할 처지에 놓였다.

매년 10월5일, 재외동포의 소중함을 일깨우고자 제정된 ‘세계 한인의 날’을 맞아 동포들이 국내에서 겪는 차별부터 해결해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

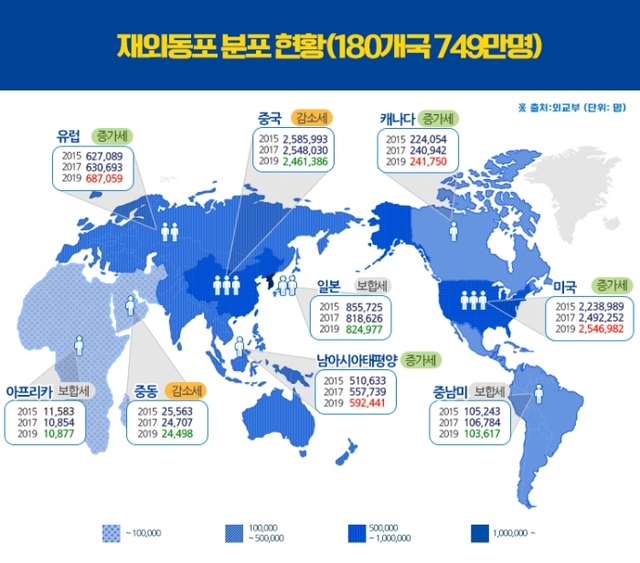

4일 외교부와 재외동포재단 등에 따르면 지난해 말 기준 전 세계 180개국에 퍼져 있는 재외동포는 749만3천587명으로 집계됐다. 출신 국가별로는 미국이 254만6천982명으로 가장 많았고, 중국(246만1천386명)과 일본(82만4천977명)이 뒤를 이었다.

이들 재외동포를 위해 지난 1999년 ‘재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률’이 제정됐고 올해로 시행 21년째를 맞았다. 애초 이 법은 1948년 대한민국 정부 수립 이전 국외로 이주한 동포의 후손을 대상에서 제외하면서 일제강점기와 한국 전쟁 등을 겪은 역사적 특수성을 고려하지 않았다는 비판을 받아왔다. 이후 2004년 정부 수립 전 국외 이주 동포를 대상에 포함하는 개정안이 국회를 통과했다.

그러나 재외동포가 겪는 사회적ㆍ정책적 차별은 여전하다. 실제로 중국이나 일본에서는 국적과 관계없이 동포의 취업 직종에 제한을 두지 않는 반면, 우리나라는 출신국이나 자격증 유무에 따라 차등을 둔다. 예컨대 동포비자를 발급받으려면 피부미용, 기계조립 등 기능사 이상의 국가공인 기술자격증을 취득해야 하고 이를 통해 입국 시 단순 노무직에 취직할 수 없다. 이 밖에 각종 복지 정책이나 코로나19와 같은 재난상황에서도 재외동포는 배제당하기 일쑤다.

이 같은 현실에 재외동포들은 문제를 논의할 기회 자체가 턱없이 부족하다고 입을 모은다. 재외동포 현안을 다루는 국무총리실 산하 재외동포정책위원회가 1년에 딱 한 번 열리는 등 동포들이 겪는 문제를 상시적으로 논의할 수 있는 구조가 갖춰지지 않았기 때문이다.

최상구 지구촌동포연대 사무국장은 “재외동포 기본법이 제정되면 5년 주기로 정책을 수립해야 하기 때문에 보다 실질적인 지원책을 마련할 수 있지만 매번 무산됐다”며 “이번 국회에선 논의조차 이뤄지지 않고 있으니 이 사회가 동포들에게 얼마나 무관심한 것이냐”고 지적했다.

이에 대해 외교부 관계자는 “법안 제정은 국회, 법무부 등과 함께 논의해야 할 사안”이라면서도 “동포들이 겪는 어려움을 해결하고자 다양한 방법으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

장희준기자

로그인 후 이용해 주세요