[한글실종사건] 1. “너희를 위해 만들어 준 글자는 어디 갔느냐”…역사의 공간에서도 설 자리 잃은 한글

사건 발생일 2020년 10월9일. 한글이 실종됐다. 한글은 1446년 글을 몰라서 억울한 일을 당하는 백성을 위해 태어났다. 1930년대에 이르러 한국인의 정신을 말살하려던 일제의 횡포로 죽을 위기를 수차례 넘겼지만, 수많은 독립운동가의 희생으로 목숨을 건졌다. 한때 국권을 상실했고 외세에 의해 강제로 문호를 개방한 우리나라엔 우리말을 대수롭지 않게 여기고 서양의 문화를 우월하게 보는 부끄러운 잔재가 없다고 볼 수만은 없다. 오늘날 다시 태어난 역사적 공간에서까지 한글이 설 자리를 잃고 있다는 것은 분명 경각심을 가져야 할 문제다. 본보는 한글의 574번째 생일을 맞아 외국어에 밀려난 한글의 제자리를 되찾고자 대안을 모색해본다.

편집자 주

“될 수 있는 대로 어려운 말, 남의 나라 글자말과 남의 나라 말법을 자랑삼아 쓰고 싶어 하는 미친 꼴을 부끄러워하지 않는다면, 우리가 이 땅에서 사람 대접을 받고 살아갈 자격이 없다.”

우리말 연구가 故 이오덕 선생(1925~2003)이 남긴 말을 인용하면 경기도를 대표하는 세계문화유산 수원화성은 한없이 부끄러운 것이 현실이다. 정조대왕의 안방 격인 화성행궁이 외국어에 점령당했기 때문이다.

최근 정조대왕 능행차를 비롯한 정조문화권의 문화유산 등재를 추진하는 움직임이 수원ㆍ화성ㆍ오산의 정치권을 중심으로 활발해지고 있지만, 일각에서 회의적인 시각을 보내는 이유다. 문화유산 보존의 가치와 명분이 살아나려면 화성행궁 일대에 범람하는 외국어부터 선결해야 한다는 지적이다.

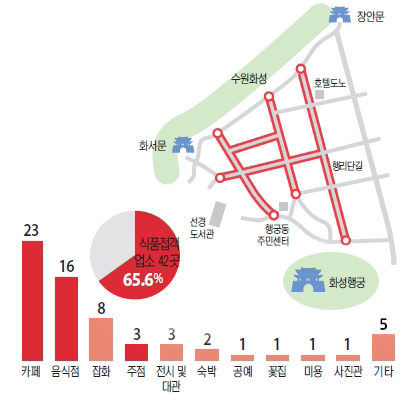

8일 수원시 팔달구 행궁동 일대엔 이른바 ‘행리단길’이라 불리는 골목이 있다. 화성행궁 우화관 앞 사거리부터 장안공원까지 이어지는 이 골목은 화성행궁 복원과 함께 수원의 필수 관광코스로 자리 잡았다. 수원시는 2016년 이곳을 포함한 행궁동 일대를 역사문화특구로 지정했다.

그러나 행리단길 내 골목 1.5㎞에선 법령에 어긋나는 외국어간판 64개가 발견됐다. 지난 3월 해당 구간에서 외국어간판 34개가 발견된 것과 비교하면 약 2배에 달하는 수치다. 당시 수원시는 외국어간판에 대한 대안을 찾겠다고 했지만, 해결은커녕 오히려 늘어났다.

외국어간판을 단 업소 64곳 중 카페ㆍ음식점ㆍ주점 등의 식품접객업소가 42곳으로 65.6%를 차지했다. 이 가운데 단 2곳을 제외한 40곳은 한글로 상호를 등록해놓고 외국어로 된 간판을 다는 꼼수를 부렸다. 모두 불법이다.

옥외광고물법은 간판의 한글 표기를 원칙으로 한다. 식품위생법 역시 등록한 상호 그대로 간판에 한글로 표기하도록 규정한다. 외국어를 쓰려면 반드시 한글과 함께 적어야 한다. 불필요한 문자나 상호와 다른 외국어로 소비자에게 업종의 혼동을 일으켜선 안 된다는 게 식품의약품안전처의 설명이다.

그러나 관할 당국인 수원시는 수년째 이를 바로잡지 않고 있다. 신고ㆍ허가 절차 없이 설치할 수 있는 면적 5㎡ 이하 간판은 행정 제재가 어렵다는 게 수원시의 해명인데, 서울 인사동과 전주 한옥마을 등 타지역의 사례를 보면 이는 불가피한 어려움이 아니라 선택의 문제라는 비판을 자초한다.

지금 수원화성은 정조대왕 능행차의 인류무형문화유산 등재와 정조문화권의 세계문화유산 확대 지정이라는 중대 기로에 놓여 있지만, 이를 바라보는 시선이 곱지만은 않다. 이미 화성행궁 일대를 제대로 가꾸지 못하고 있는데 또 다른 문화유산 등재가 과연 가치 있는 일이냐는 것이다.

김슬옹 한글학회 연구위원은 “화성행궁을 외국어로 얼룩지게 방치하고 관련 문화재의 추가 등재를 추진하는 건 빈 껍데기에 불과하다”며 “서울 창덕궁에서 화성행궁까지 이어지는 정조대왕 능행차를 외국어간판 배경으로 마무리할 생각이냐”고 지적했다.

이에 대해 신경호 수원시 도시디자인단 디자인광고팀장은 “코로나19 여파로 예산 확보가 어려워 당장은 간판정비사업이 어렵다”면서도 “타지역의 사례를 참고해 장기적으로 행리단길의 한글간판 변화를 검토하겠다”고 밝혔다.

장희준기자

로그인 후 이용해 주세요