난민 출신 작가 ‘노벨문학상’ 선정…국내엔 그의 책이 없다

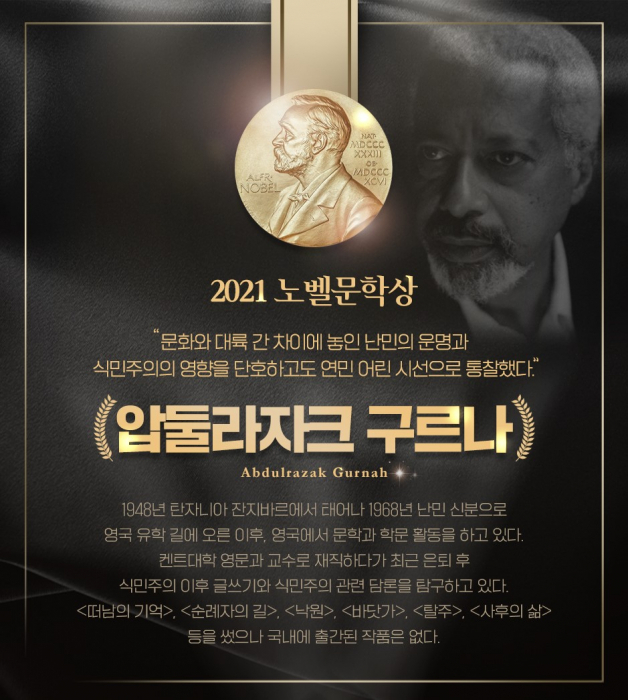

올해 노벨문학상에 탄자니아 난민 출신 소설가 압둘라자크 구르나(Abdulrazak Gurnah)가 최종 선정됐다. 스웨덴 왕립과학원 노벨상위원회는 지난 7일 수상자를 선정하며 “식민주의의 영향과 난민의 운명에 대해 단호하고 연민 어린 통찰을 보여줬다”고 평했다. 그의 대표작은 1994년 출간된 <파라다이스(Paradise)>와 최근작 <내세(Afterlives)>(2020) 등이 있다.

하지만 국내 문학계에서 구르나의 유명세는 그다지 크지 못했다. 단적으로 현재 우리나라에 번역 출간된 그의 작품이 단 하나도 없을 정도다. 이번 노벨문학상 유력 후보로 거론됐던 무라카미 하루키, 마거릿 애트우드, 앤 카슨, 아니 에르노 등의 다양한 작품은 손쉽게 볼 수 있다는 점에서 관심도의 차이를 느낄 수 있다.

세간에선 그를 향한 적은 관심이 ‘출신’ 때문이라는 말을 한다. ‘제주 예멘 난민 사태’ 등 이유로 우리나라에서 난민을 바라보는 시선이 마냥 따뜻하진 못하다는 것이다. 구르나는 한평생 난민과 식민주의에 대해 탐구해 온 작가인 만큼 한국 정서상 그의 작품을 받아들이기 어려웠을 것이라는 분석이다. 이번 노벨상위원회도 수상 배경을 설명하며 “그의 소설 속 인물들은 문화와 대륙 사이의 공백에서 불안정한 상태를 보여준다”고 했듯, 구르나 작가는 명확한 색깔을 가지고 있다.

그렇다면 역대 노벨문학상 수상자들은 어땠을까. 지난해의 경우 노벨문학상의 영예는 <아베르노>, <야생붓꽃> 등으로 알려진 미국 시인 루이즈 글릭이 안았다. 2019년엔 오스트리아 소설가 페터 한트케, 2018년엔 폴란드 소설가 올가 토카르추크 등이다. 2016년엔 미국의 싱어송라이터 밥 딜런이 상을 받기도 했다. 음악 안에서 새로운 시적 표현이 탄생했다는 설명이었는데, 비교적 심사 기준이 관대한 편이라 할 수 있다.

그럼에도 국내 문학계는 꽤 보수적이다. 작가가 쓰고, 독자가 읽는 글이 어느 정도 범주화돼 있다. 그 영향인지 세계 3대 문학상(노벨문학상, 맨부커 인터내셔널상, 공쿠르상)에 이름을 올린 한국 작품도 많지 않다. 대중에 가장 크게 알려진 건 한강 작가의 <채식주의자>(2016)다. 이 작품은 아시아 최초로 맨부커상을 수상했다. 한강 작가의 <흰>(2018) 역시 같은 상 최종 후보에 올랐다. 그 외 한국 작품들은 세계 3대 문학상과는 거리가 멀었다.

물론 문학상 대부분이 영어권(노벨문학상 수상자 30명)이나 독일어ㆍ프랑스어권(14명)에서 정해짐을 보면 언어별 차이도 존재함은 사실이다. 다만 ‘K-문화’가 확산돼가는 지금, 국내 문학계도 한층 힘을 키우기 위해선 폭넓게 확대한 도서 시장을 꾸려야 한다. 국내 한 도서 플랫폼 마케팅팀 관계자는 “책의 종류가 다양한 만큼 우리나라 문학계가 특정 분야에 취약하다곤 할 수 없다. 하지만 선호 분야는 확실해 소위 ‘잘 팔리는 책’과 ‘유행인 책’은 정해져 있다”며 “그동안 국내에 출간이 보류ㆍ거부됐거나 외면당했던 해외 작품을 제공하는 방법이 무엇인지, 또 반대로 한국만의 이야기를 해외에 전달할 수 있는 방법이 무엇인지 두루두루 고민할 시점”이라고 전했다.

이연우기자

로그인 후 이용해 주세요