집안일, 남자보다 여자가 43년 '더' 한다

청소·육아 등 ‘무급 가사노동’을 시장가치로 환산한 결과 여성의 가사노동 양이 남성보다 최대 7.1배 높은 것으로 집계됐다.

특히 집안일 부담을 나이로 따졌을 때 여성의 가사노동은 노년인 84세까지 계속되는 것으로 나타났다. 본인에게 필요한 양 이상 가사노동을 하는 기간은 남성보다 43년 더 길었다.

통계청은 이러한 내용이 담긴 ‘무급 가사노동 평가액의 세대 간 배분 심층분석’ 결과를 27일 발표했다. 이번 분석에는 ‘국민시간이전계정(NTTA)’ 통계가 활용됐다. 이때 NTTA 통계란 국민계정(GDP)에 포함되지 않는 가사노동의 연령별 생산·소비를 금액 등 시장가치로 환산한 것을 말한다.

해당 통계에서 통계청은 본인이 집안일을 직접 하는 것보다 가족 등 다른 구성원이 집안일을 더 많이 했을 경우를 ‘적자’로 표현했다. 그 반대의 경우는 ‘흑자’다. 즉 흑자는 가구 구성원 내에서 본인이 타인보다 집안일을 더 많이 한다는 의미다.

지난 2019년 기준 남성의 가사노동은 91조6천억원 가량의 ‘적자’였다. 반면 여성은 같은 금액 만큼 ‘흑자’를 기록했다. 우리나라 여성이 본인에게 필요한 가사노동보다 평균적으로 91조6천억원 많은 집안일을 하는 셈이다.

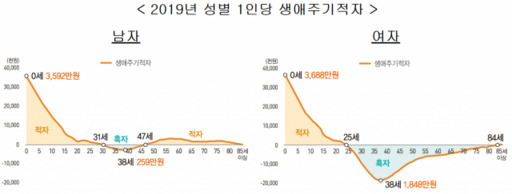

또 생애주기로 보면 남성의 가사노동은 31세부터 많아지기 시작해 47세 이후 줄어드는 경향을 보였다. 여성은 25세에 가사노동이 늘어나 84세 이후 줄어들었다. 남자보다 여성이 더 이른 나이에 가사노동을 접하고, 더 늦은 나이에 가사노동을 끝낸다는 풀이다.

이 맥락에서 여성의 흑자 기간은 59년으로 남성의 흑자 기간인 16년보다도 3.7배 높았다.

집안일을 가장 많이 하는 나이는 양성 모두 38세였다. 이때 흑자는 남성 259만원, 여성 1천848만원으로 7.1배의 차이를 보였다.

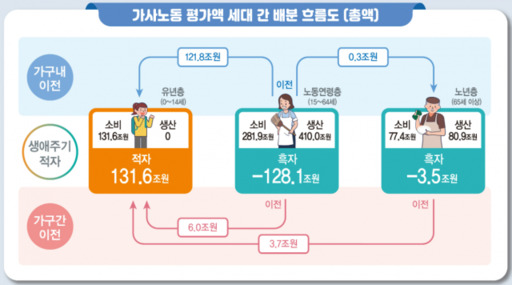

이와 함께 가사노동을 거의 하지 않는 0~14세의 ‘유년층’은 131조6천억원 적자를 기록했다. 대부분 집안일을 하기보다 부모에게 돌봄을 받을 시기이기 때문이다.

아울러 15~64세인 ‘노동 연령층’은 128조1천억원의 흑자를 냈고, 65세 이상 ‘노년층’은 3조5천억원의 흑자를 보였다. 노동연령층과 노년층은 모두 음식, 청소, 세탁 등의 가사노동을 주로 한 것으로 나타났다.

전반적으로 노동 연령층의 가사노동 비중은 2014년 86.4%에서 2019년 83.5%로 2.9%포인트(p) 낮아졌다. 반면 노년층의 생산 비중은 13.6%에서 16.5%로 2.9%포인트 높아졌다. 이는 조부모의 손자·녀 보살핌 등으로 가사노동이 늘어났기 때문으로 해석된다.

끝으로 ‘1인당 생애주기적자’는 0세가 3천638만원으로 가장 높았고, 군 제대나 직장생활 등을 시작하는 26세에 흑자가 됐다. 38세에는 자녀 양육 등으로 최대흑자(1천26만원)를 기록했다.

통계청 관계자는 “NTTA 통계를 통해 인구구조 변화에 대응해 가사노동의 연령별 분포를 세부적으로 파악한 결과”라며 “‘정부의 재정지출’, ‘육아 지원정책’ 등 저출생·고령화 대비 정책 수립의 근거자료로 유용하게 활용될 것”이라고 전했다.

로그인 후 이용해 주세요