가사근로자법 1년, 경기도 여성 근로자 실태는?

정부가 지난해 6월부터 ‘가사근로자법’을 시행하고 있지만 법의 적용을 받는 경기지역 가사근로자들은 미미한 수준인 것으로 확인됐다.

3일 경기도여성가족재단이 최근 발간한 ‘가사서비스 제도화에 따른 경기도 노동시장 실태 분석’을 보면, 가사근로자법이 시행된 지 1년 정도가 지난 9월 기준 정부 인증 가사서비스 제공기관은 총 49개소에 그쳤다.

이처럼 가사서비스 제공기관들이 적극적으로 정부 인증을 받지 않는 이유는 정부 인증을 받지 않더라도 사업 운영이 가능하기 때문이다.

실제 정부 인증을 받은 가사서비스 제공기관 49개소 중 18개소가 겸업을 하고 있었으며 이 중 14개소는 유료 직업소개소에 해당했다.

■ 경기도 여성 가사노동자들 “10명 중 3명 부당 경험 있어”

그렇다면 경기도 여성 가사노동자들의 처우 등은 어떤 수준일까.

재단 연구팀이 경기도 여성 가사노동자 129명의 설문조사를 토대로 분석한 결과 임금은 지역별로 시간급에서 차이가 났다.

시간급은 1만1천~1만3천원 이하(37.2%)가 가장 많았고 1만3천원 초과(32.6%), 9천620원~1만1천원(21.7%), 1만3천원 초과(32.6%) 등의 순이었다. 올해 최저임금인 9천620원 이하인 경우도 8.5%로 나타났다.

월 평균 소득은 가사관리서비스 제공자는 50만~99만원(45.0%), 돌봄서비스 제공자는 150만~199만원(38.8%)으로 확인됐다.

응답자의 절반 가량(46.6%)이 동종업계에서 5년 이상 일하고 있었다. 또 향후 가사노동자로 지속적으로 일할 의향에 대해서도 5년 이상(34.9%)이 높은 비율을 차지했다. 여성들이 가사노동자로 일하기 시작하면 오랫동안 같은 일을 지속한다는 것을 알 수 있다.

가사노동자 10명 중 7명은 본인이 원하는 시간만큼 일하고 있었고, 22.5%는 본인이 원하는 시간보다 일하는 시간이 적었다. 이유로는 '일자리 자체가 부족'(37.9%), '활동조건이 맞지 않아서'(34.5%), '정기적 가사서비스 이용자가 없어서'(27.6%) 등의 순이었다.

응답자의 10명 중 3명(28.7%)은 가사노동자로 일하면서 이용자로부터 부당한 일을 겪은 경험이 있었다.

▲갑작스러운 고객의 일 취소 ▲가사서비스 이용시간 미준수 ▲업무범위와 관련한 갈등 ▲CCTV 설치로 인한 사생활 침해 ▲고객이나 가족의 성희롱 및 성폭행 경험 등의 사례가 조사됐다. 이 경우 ‘문제를 제기하지 않고 참았다’가 45.9%로 나타났다.

지난해 6월부터 시행된 가사근로자법은 응답자의 44.2%만이 이 사실을 알고 있었다.

전체 응답자 129명 중 '가사근로자법'의 적용을 받는 이는 22명이었다.

응답자 중 74.5%는 '향후 기회가 된다면 법의 적용을 받는 가사근로자로 일할 의향' 있는 것으로 나타났다. 그 이유로는 '좀 더 안정적으로 일할 수 있을 것 같아서'(43.0%), '실업급여를 받고 싶어서'(25.3%) 등으로 확인됐다.

가사노동자 처우개선을 위해 필요한 정책으로는 ‘가사노동자에 대한 사회적 인식 개선 사업’(40.3%), '정부 인증 가사서비스 제공기관 확대'(23.3%), '경력인정 시스템의 도입'(13.2%), '이용자 에티켓 매뉴얼 보급 및 홍보'(10.9%), '고충처리 상담창구 마련 및 운영'(7.0%) 등이 제시됐다.

■ 다양한 방법으로…“가사서비스 업체 정부 인증 유인책 마련해야”

연구를 진행한 정형옥 재단 선임연구위원은 “가사근로자법이 시행된 지 1년이 지났지만 정부 인증 가사서비스 제공기관이 아직 49개소에 불과한 것과 가사서비스 제공기관에 고용돼 법의 적용을 받는 가사근로자 규모가 매우 적다는 것을 확인했다”면서 “이를 해결하기 위해서는 가사서비스 제공기관들이 정부 인증을 받도록 여러 유인책을 모색하는 것이 필요하다”고 강조했다.

유인책으로는 ▲정부 등에서 가사서비스 관련 사업 추진 시 정부 인증 제공기관에게 우선권 부여 ▲가사서비스와 관련한 공적 일감의 확대가 제시됐다.

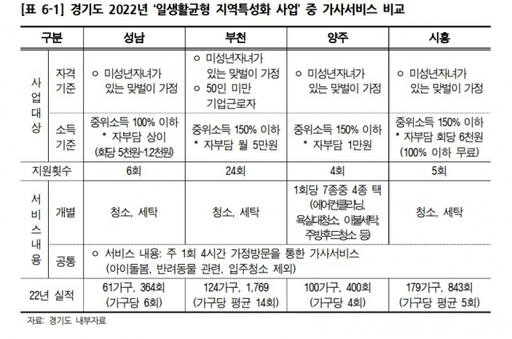

특히 경기도는 ‘일·생활균형 지역특성화 사업’의 하나로 가사서비스 지원사업을 추진하고 있지만 지난해 기준 지원받은 가구는 4개 시군의 총 464가구에 불과했다. 서울시가 올해 1만3천가구를 지원한 것과 비교하면 3.5% 수준에 그친다.

보고서는 경기도에서도 가사서비스 관련 공적 일감을 확대할 필요가 있다고 강조했다. ▲현재 경기도에서 추진하는 ‘일·생활균형 지역특성화 사업’ 31개 시군으로 확대하면서 가사서비스 지원 사업 확대 ▲경기도 가사서비스 지원 사업 별도 추진 등의 방안이 제시됐다. 지원대상도 임산부, 다자녀가정, 맞벌이 가정, 한부모 가정 등으로 확대할 필요가 있다고 덧붙였다.

재단 관계자는 “최근 가사서비스 노동시장은 플랫폼 기반 서비스 거래 확대, 또 가사근로자법 시행으로 인한 변화 등의 큰 변화가 나타나고 있다”면서 “지난해 가사근로자법이 시행되면서 경기도 가사서비스 노동시자의 변화를 분석하고 노동자의 실태를 조사하고자 연구가 추진됐다”고 밝혔다.

로그인 후 이용해 주세요