‘반쪽짜리’ 반지하 조사·정책… ‘사후약방문’ 되풀이 [반복되는 반지하 수난시대 上]

경기도 올 ‘풍수해 대비 종합대책’ 발표 작년과 같은 반지하 이주비 지원 제시 4월 말 기준 도내 이주가구는 고작 18% 대다수가 저소득층… 이사 경제적 부담

경기도의 반지하 주택 실태 조사, 주거 상향 정책이 모두 제대로 이뤄지지 않으면서 올해도 수해 후 피해 가구를 지원하는 ‘사후약방문’이 반복될 수 있다는 지적이 제기되고 있다.

도의 이사비 지원, 전세자금 무이자 융자 정책은 반지하 가구의 낮은 경제력을 보조하지 못한 탓에 저조한 수요를 보이고, 아직까지 침수 위험 반지하 주택에 대한 실태 조사도 이뤄지지 않아 선제 지원과 핀셋 지원 모두 어렵기 때문이다.

■ 현실과 먼 지원 정책에…저조한 주거 상향 지원 사업

19일 경기일보 취재를 종합하면 경기도는 지난해에 이어 올해도 ‘풍수해 대비 종합대책’ 발표를 통해 침수 우려가 있는 반지하 가구의 이주비 지원 대책을 진행한다.

반지하 주택 3천가구에 가구당 최대 40만원의 이사비를, 3개월 이상 거주자에게 최대 5천만원의 전세 보증금을 무이자로 융자해주는 게 골자며 지난해와 동일한 수준이다.

하지만 지난 4월 말 기준 지원을 받아 이주한 반지하 가구는 556가구에 불과, 목표했던 3천가구의 18%가량만 지원을 받았다.

지난해의 경우 4천90가구 지원을 목표로 16억원의 예산을 배정했지만, 실제 지원을 받아 이주한 반지하 가구는 1천914가구(46%)로 목표치의 절반을 밑돌았다.

도의 반지하 가구 이주비 지원 사업 실적이 저조한 데에는 반지하 주택 거주자의 74.7%가 저소득층인 점이 꼽힌다. 이주비가 모자란 데 더해 이주 이후 주거 비용 또한 부담으로 작용해 선뜻 이주에 나서지 못하고 있다는 것이다.

부동산 업계에 따르면 경기 지역 지상층 다세대 가구 평균 월세는 2022년 기준 47만원, 반지하는 38만원으로 23%의 격차가 있다.

올해의 경우 부동산 정보 플랫폼 '다방'을 운영하는 스테이션3가 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 분석한 결과 경기 지역 신축 5년 이하 빌라의 평균 월세는 63만3천원으로 집계됐다. 이어 ▲5년 초과~10년 이하(54.5만원) ▲10년 초과~20년 이하(52.6만원) ▲20년 초과~30년 이하(52.5만원) ▲30년 초과(49.4만원)가 뒤를 이었다.

지난해 전세 사기 여파로 전세 수요가 줄고 월세 수요가 급증하면서 반지하 가구의 주거 상향 대안인 다세대 가구의 월세가 지속적으로 상승하고 있는 것이다.

이에 서울시는 반지하 주택 거주자가 지상층으로 이주하면 최장 72개월동안 월 20만원씩 월세를 지원하고 있지만 경기도는 별도의 월세 지원책은 없는 상태다.

전세 시장의 경우 지난달 도 발표에 따르면 연립·다세대 전세가율이 올해 매매가 대비 평균 68.9%를 보였지만, 안성(93.9%), 용인 수지(92.2%), 안양 만안(82.1%) 등 일부 지역에서는 훨씬 높은 수치를 기록했다. 전세가 자체가 높아진 데 더해 ‘깡통 전세’ 위험성도 상승, 반지하 거주민의 이주 장벽이 높아진 셈이다.

더욱이 반지하 거주민의 74.7%는 저소득층으로, 이들의 평균 소득(182만원)은 지상층 거주민 평균 소득(351만원)의 절반에 그치고 있는 실정이다.

이에 대해 경기도 관계자는 “이주비 40만원은 국토교통부의 지침이며 지자체가 자체적으로 증액할 수 없다”며 “반지하 가구 지원 외에도 여러 주택 관련 정책 사업을 운영하고 있기에 이주비 지원 금액 상향 등 추가 재정 확보는 어려운 상황”이라고 말했다.

■ 조사·예산 부족에…침수 우려 반지하, 가용 임대 주택 모두 ‘깜깜이’

이런 가운데 이사 비용, 전세 보증금 지원, 공공 임대 주택 확충 등 사업의 낮은 성과가 부정확한 실태 파악 때문이라는 지적이 제기된다.

장기 방치 빈집을 매입, 임대 주택 조성을 거쳐 공급하거나 이주 비용을 지원하는 것 모두 한정된 재원으로 진행되는데, 경기도는 가장 지원이 절실한 침수 위험 가구 현황조차 제대로 파악하고 있지 못하기 때문이다.

도는 2022년과 지난해 ▲반지하 주택 신축 허가를 제한하도록 하는 ‘반지하 주택 주거 환경 개선 방안 협약’ 맺고 ▲장기 방치 빈집을 매입해 공공 임대 주택을 조성, 공급하며 ▲도시 재생 사업 지역 내 반지하 주택을 임차, 매입해 주민 공동 이용 시설로 시범 활용하겠다고 밝혔다.

하지만 재원의 한계와 정확하지 않은 지원 대상 가구 조사 결과가 겹치며 가시적인 성과가 도출되지 않고 있다.

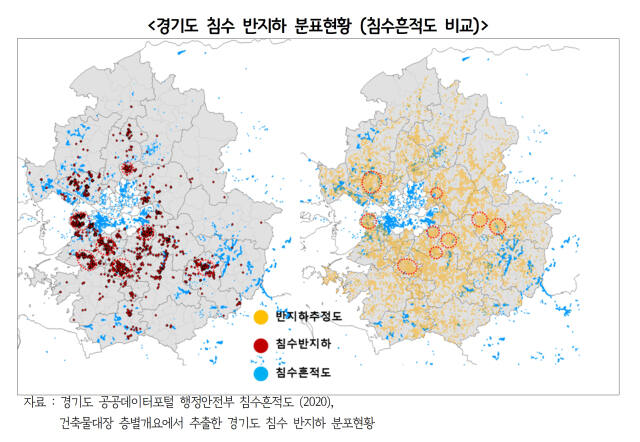

경기연구원은 지난달 2일 ‘침수 반지하주택 ZERO’ 보고서를 통해 반지하 주택을 주거 가능 공간에서 일제히 퇴출하는 것은 거주민을 더 열악한 환경에 내몰 수 있는 만큼, 침수 반지하 주택에 초점을 맞춰 우선 지원해야 한다고 진단했다.

실제 전국 반지하 가구 54만5천389가구 중 25%인 13만6천여 가구가 도내 밀집돼 있고, 지난해 이 중 6.5%에 달하는 8천861가구가 침수 재해를 이미 겪은 상태다.

문제는 도가 침수 피해를 겪은 반지하 주택 현황은 파악하고 있지만 향후 침수 위험이 있는 반지하 주택을 파악하지 못하고 있다는 점이다.

더욱이 도가 집계한 침수 경험 반지하 주택 8천861가구도 침수 이후 신고를 토대로 확인된 건수로, 실제 침수를 겪은 반지하 주택이 집계치보다 더 많을 가능성도 배제하기 어렵다.

올해도 침수 이후 현황을 파악하는, ‘사후약방문’이 반복될 가능성이 큰 대목이다.

조한진 대구대 사회복지학과 교수는 “서울시의 경우 지난해 침수 위험 반지하 주택에 대한 실태 조사를 진행했다. 서울보다 인구 규모와 면적이 큰 경기도가 왜 조사를 하지 않는지 이해하기 어려운 상황”이라며 “장마가 얼마 남지 않은 시점인 만큼 가용 인력과 자원을 최대한 활용해 위험 주택, 구역을 적극 발굴하고 대응책을 수립해야 한다”고 강조했다.

또 서종국 인천대 도시행정학과 교수는 반지하 가구 주거 상향 사업과 관련, “소극적인 이사 비용 지원에 머물기보다는 반지하 가구가 주거 상향이나 공공 임대 주택 입주 정책을 체감할 수 있도록 대안을 마련해야 한다”고 말했다. 기획취재팀

로그인 후 이용해 주세요