평균 은퇴 48.3세... 인천 예비노인세대 노후 준비 ‘막막’

주된 일자리 은퇴 男 52세·女 45세 재취업해도 절반은 경력 못 살려 생계유지 위해 저임금 노동 시작 불안한 노후… 정책적 지원 시급

인천시민의 평균 은퇴 연령이 48세에 그치는 것으로 나타났다. 특히 조기 퇴직자 를 포함한 50~65세 예비노인세대는 경력을 살리지 못하고 생계유지 등을 위해 조건이 낮은 일을 하면서 노후준비도 제대로 하지 못하고 있다. 지역 안팎에선 미래에 노인 빈곤 등의 사회적 문제로 확산하지 않도록 지원 정책 마련 등 대책 마련이 필요하다는 목소리가 높다.

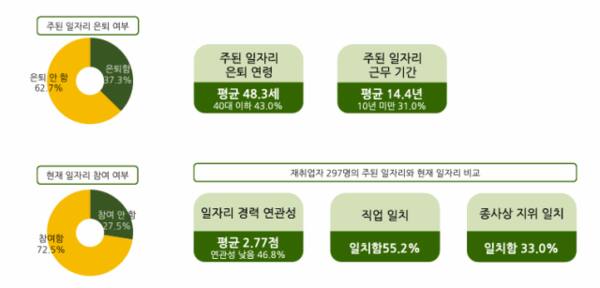

28일 인천고령사회대응센터가 최근 인천의 ‘주된 일자리’에서 은퇴한 경험이 있는 시민 623명을 대상으로 조사한 결과, 은퇴 평균 연령이 48.3세인 것으로 나타났다. 성별로는 남성이 52.1세, 여성이 45.9세로 여성의 조기 은퇴 시점이 빨랐다. 연령대별로는 50대가 47.4%로 가장 높았으며 40대가 28.7%, 30대 이하가 14.3%, 60대가 9.6% 등의 순이다. 이들은 평균 한 직장에서 14.4년을 일하고 은퇴한 것으로 분석됐다.

특히 이들 은퇴자들은 이후 재취업에 성공해도 절반 가까이 경력을 살리지 못한 채 다른 직종에서 일을 하고 있다. 센터는 이들 일자리 경력과의 연관성은 5점 만점에 2.77점으로 ‘연관성 낮음’이 46.8%에 이른다. 또 재취업 이후 33%만 당초 직장과 같은 지위를 유지했을 뿐, 대부분 지위가 낮아진다.

이 때문에 현재 50~65세 예비노인세대는 생계유지 등을 위해 원래 직장보다 월급 등 더 낮은 고용조건에서 일을 할 수 밖에 없고, 결국 노후준비를 제대로 하지 못하는 악순환으로 이어지고 있다.

인천 미추홀구에 사는 A씨(52)는 지난해 교육관련 회사에서 조기 은퇴를 하고 현재 시간 강사직과 1년짜리 단기계약직 등의 일을 하고 있다. 최근엔 야간에 공장까지 다니며 부족한 생활비를 메우고 있다. A씨는 “20년 넘게 일을 했지만, 결국 남은 것은 아파트 대출금 뿐”며 “노후 대비는 커녕, 당장 가족 생계를 꾸려가야 하는 것이 더 급하다”고 말했다. 이어 “자식 결혼 자금도 마련하지 못한 현실이 너무 속상하다”고 덧붙였다.

센터는 이 같은 은퇴 시점이 법적 정년인 60세보다 사실상 10년 이상 짧아지는 등 인천의 일자리에서 은퇴 시계가 빠르게 돌아가는 만큼, 이들의 노후 준비를 위한 정책적 지원이 필요하다고 보고 있다. 자칫 미래에 노인 빈곤 등의 사회적 문제로 확산할 수 있기 때문이다.

현재 인천의 60세 이상 어르신 70.3%가 중위소득 50%이하로 노인 빈곤 문제는 심각하다. 인천의 65세 이상 어르신의 월평균 연금(기초연금·국민연금 등) 수급액은 57만7천원으로 최소 생활비 수준에도 미치지 못한다. 이로 인해 60세가 넘어서도 생계 또는 용돈벌이를 위해 소득 활동에서 벗어나지 못하고 있다.

양지훈 센터 부연구위원은 “50대에 은퇴하면 단순 업무 위주의 청소나 경비, 노무, 현장직 등의 경제활동에 내몰린다”며 “40대부터 다양한 노후준비 프로그램을 지원, 안정적 노후생활을 도와야 할 필요성이 있다”고 말했다. 이어 “퇴직자 재고용, 임금피크제 도입, 재취업 연계 프로그램 운영 등 전문성을 살릴 수 있는 양질의 일자리를 마련하기 위한 정책적 지원이 시급하다”고 말했다.

로그인 후 이용해 주세요