[삶과 종교] 그리스도교 삼위일체론과 불교의 체상용론

<體·相·用> 저는 1960년대 신학교 교육 과정에서 당시 동국대학교 불교대학장으로 계셨던 이기영 박사님의 강의를 2년여 동안 들으면서 불교의 심오함을 많이 깨달았습니다.

최근 학계에선 ‘통섭(統攝-通涉)’이란 용어가 큰 화두로 주목받고 있습니다. 과학과 종교, 인문학과 자연과학, 예술과 과학이 불가분의 관계를 가진 영역이라며 통섭을 주장하고 있습니다.

그런데 여기에 주목해야 할 것이 바로 이런 학계의 논쟁이 우리 종교계에서도 오래 전부터 회자되어 오고 있었습니다. 동양의 대표적 종교 즉 불교에서 열심히 수행의 길을 걷던 중국의 큰 분이셨던 오경웅 박사는 천주교로 오면서 “나는 불문에서 씨줄을 얻고 천주교에 와선 날줄을 얻었노라”라고 하였듯이 종교의 영성을 여러 종교의 분야에서 찾기 시작하였다는 것입니다. 다시 말하면 이젠 여러 종교에서 그 가치와 본받을 면을 찾고자 하는 것입니다. 한국의 토속신앙이라든지, 무속신앙을 우리 천주교 신학교에서 한 과목으로 받아들여 조심스럽게 접근하고 있습니다.

그리스도교에서는 우주만물을 창조하시고 주관하시는 하느님을 성부(聖父)·성자(聖子)·성령(聖靈)의 삼위일체(三位一體)의 신비를 통해서 풀어가고 있습니다. 이것은 우리 교회에선 절대교의로 받아들입니다. 개신교의 대부분의 종파에서도 똑같이 받아들이고 있습니다.

또한 불교에선 삼라만상을 체(體)·상(相)·용(用)이란 원리로 풀어갑니다.

이기영 박사는 원효대사의 세계관에 대해서 여러 논증을 펴가면서 체·상·용의 이치를 우리 같은 평범한 구도자도 잘 이해할 수 있도록 설명을 합니다. 우리 그리스도 신자들이 이해하기 불가능한 하느님의 속성을 바로 이런 불교의 원리를 통해서 접근하는 학문적 방법을 통해서 동양의 신비와 서양의 종교가 서로 맞닿으면 많은 부분이 쉽게 이해됨을 경험하게 됩니다.

삼위일체 원리란 하느님은 성부·성자·성령으로 세 위격을 가지고 계시지만 하나의 본성으로 존재하는 분이라는 교의인데 이런 교의를 이해하기에는 거의 불가능한 영역이라서 그저 믿는 길 밖에 없구나 하고 받아들이고 마는데, 이 신비를 원효의 체·상·용의 원리를 원용(援用)할 때 어느 정도 이해의 폭이 좁혀짐을 학창 시절에 생각할 수 있었습니다. 그리스도교의 ‘하느님은 사랑이시다’라는 기본 속성의 바탕을 갖고 하느님은 사랑 자체로서 유일한 분인데 언제나 아버지·아들·영으로 존재하고 활동한다고 하는 것입니다. 그리스도교의 하느님은 관계·사귐·공동체의 하느님이고 그러기에 삼위일체로서의 속성을 갖는다고 합니다. 그러나 이 말이 무슨 뜻인지 이해하기에는 너무 어렵습니다.

그러나 불교에서는 삼라만상의 원리를 체·상·용을 바탕으로 해서 풀어갑니다. 이것은 인터넷을 통해서 전달되는 지명스님의 교리산책을 인용한 것입니다.

‘체(體)-중심적이고 보다 근원적인 것=성부, 상(相)-체는 눈에 잘 보이지 않으나 눈에 보이는 것으로 나타난 모양=성자 예수그리스도, 용(用)-체가 모양을 통하여, 혹은 물체를 이용하여 작용하는 것=성령’

그러므로 체는 만물의 근원이라 눈으로 확인할 수 없는 것이지만 거기서 상이 나왔으므로 갖가지 작용이 있게 된 것이라고 설명을 합니다.

우리 그리스도 신자들이 이해하기 어려운 이런 삼라만상의 신비를 불교에서는 보다 깊이 접근할 수 있도록 하는 것을 보게 되기에 절을 찾아갈 때마다 존경의 마음을 갖게 되면서 진심어린 마음으로 보다 더 깊은 예의를 드리게 됩니다.

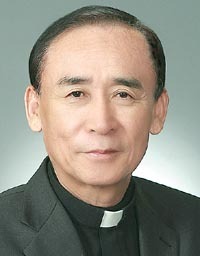

최 재 용 천주교 수원교구 수원대리구장·신부

로그인 후 이용해 주세요