[장덕호의 보물읽기]호표흉배(虎豹胸背)

흉배는 조선시대 왕족과 백관이 입는 평상복의 가슴과 등에 장식하던 사각형의 장식품이다. 조선시대에만 있었던 것으로, 그 문양에 따라 품계를 나타냈다. 특히 왕족이 사용하는 것은 보(補)라 하였다. 왕과 왕세자는 용무늬를 수놓은 원형의 보를 가슴과 등, 그리고 양어깨에 붙였다. 흉배는 관복과 같은 색의 비단에 다양한 문양을 세밀하게 수놓아 관복을 아름답게 장식해 주며, 또한 상하의 계급을 뚜렷하게 나타내는 구실을 하였다. 계급의 표시가 되는 주도안을 중심으로, 구름·여의주·파도·바위·물결·불로초·물방울·꽃·모란·완자·당초·칠보·보전·해·달·물고기·불수(佛手)·서각(犀角)·산·지초(芝草)·장생 등을 수놓았다.

2004년 4월 안성시 대덕면 무능리 무어산에 소재한 진주류씨의 합장묘를 이장하는 과정에서 16세기말에 제작된 것으로 추정되는 단령, 직령, 철릭, 액주름, 저고리, 치마 등 40여점의 복식유물이 출토되었다. 그중에서 진주류씨의 부인 의인박씨(宜人朴氏)의 염습의 중 여성 단령의 앞뒤에 호표흉배가 부착되어 발견됐다.

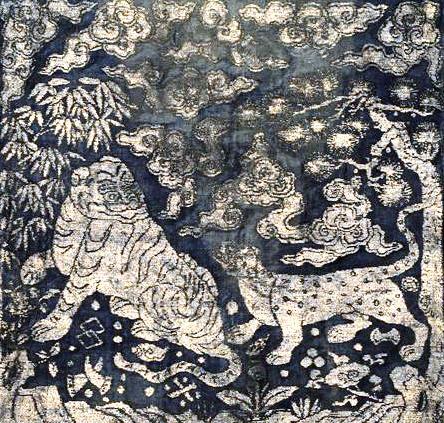

이 호표흉배는 남색의 비단 바탕에 문양부분만을 금색 실로 직조하였는데 크기는 35×34㎝이다. 흉배의 문양 배치를 보면 아래편에는 바위가 있고, 왼편에는 대나무 숲 아래에 호랑이 한 마리가 앉아있으며, 오른편에는 소나무 아래에 표범 한 마리가 서있다. 나머지 여백에는 구름으로 꽉 채워져 있으며, 호랑이와 표범, 그리고 바위 사이의 공간은 영지, 서각, 서책, 금정 같은 보문이 있다. 앞뒷면의 문양은 동일하게 제작되었고, 오랜 기간 땅속에서 있었던 관계로 후면의 흉배는 금색 실이 거의 떨어져 나가 원형이 손상되었으나 전면의 것은 비교적 상태가 양호한 상태로 출토되어 보존처리 과정을 거쳐 거의 원형을 찾을 수 있게 되었다.

호표흉배는 1454년(단종 2)에 처음으로 흉배제도가 도입되면서 1·2품의 무관들이 착용하던 것인데, 지금까지는 문헌에서 흉배착용을 규정하기 위해 언급되거나, 조선 세조대 적개공신에 오른 오자치(吳自治)의 초상화에 관복 흉배로 부착되어 그림으로 전해질 뿐이었으나 실물로 발견된 것은 처음이다. 이 호표흉배는 지정문화재는 아니지만 문헌으로만 전해지던 것이 실물로 발견된 유일한 예로 흉배 및 복식사 연구에 중요한 자료로 평가되고 있다.

장덕호 경기도박물관 학예실장

로그인 후 이용해 주세요