[아름다운경기도] 양평 두물머리

4대강 살리기, 마지막 ‘갈등의 땅’ 생태공원 조성 ‘희망의 땅’ 변신

겨우내 숨을 고르며 먼 길을 달려온 북한강과 남한강이 만나 물머리를 맞대고 흐른다. 양평군 양서면 두물머리. 화사한 봄은 이곳으로도 어김없이 찾아왔다.

그 기쁨은 정든 집을 떠나 삭막한 도회지 한복판에서 고독을 뭇매처럼 맞으며 질풍노도의 시대를 겪고 돌아온 아들을 동구 밖까지 버선발로 달려가 맞이하는 어머니의 마음이 이처럼 기쁘고 애절할까.

심술 맞은 계절을 보내는 동안 바람은 유난히 말수가 적어졌다. 그래도 뺨을 스치는 바람은 “좋은 시절이 왔다”고 나즈막하게 속삭인다.

북풍 한설에 야위었던 느티나무와 자작나무들도 덥수룩했던 옷들을 벗었다. 어느새 두물머리는 온통 안개밭 투성이다.

땅거미가 꺼지면 어른 키를 넘도록 웃자란 안개 줄기들이 저벅저벅 가죽장화를 신고 진군해온다. 녀석들은 새벽이면 여염집 아낙네처럼 옷매무시를 가다듬으며 다소곳하게 무릎을 꿇는다. 그러다 어제 그랬느냐는 듯, 삽시간에 고즈넉했던 수면을 뚫고 모락모락 흰 연무를 솟구쳐 올린다.

추운 계절을 함께 보낸 청둥오리가 주둥이를 수면 아래로 처박고 “푸우푸우”하며 신성한 노동이라도 벌이는 양 연거푸 도리질을 친다.

그렇게 새로운 계절이 시작되고 있다. 찰랑찰랑거리며 땅으로 뛰어오는 물결소리도 정답다. 가만히 귀를 기울이면 참붕어와 숭어, 모래무지, 떡납줄갱이, 빠가사리 등이 숨쉬는 소리도 들린다. 숨소리가 들리는 곳은 어디 여기뿐일까. 갈대 숲속의 수많은 지저귐과 땅속 미생물들의 꿈틀거림도 새로운 계절을 반긴다. 인간이 함부로 범할 수 없을 정도로 생태계는 이처럼 오묘하고 위대하다. 생태학습장(생태환경공원), 다온광장, 두물머리 소원쉼터, 물안개쉼터, 느티나무쉼터, 갈대쉼터….

남한강과 북한강이 평화롭게 만나듯, 두물머리가 갈등의 땅에서 화합의 땅으로 거듭나고 있음을 알려주는 푯말들이 정겹다.

특히, 물안개쉼터에 가면 두물머리의 특성을 담아 앉으면 자연스럽게 두 사람이 하나가 되는 테마 벤치에 앉을 수 있다.

일부 유기농민들이 숙식을 하며 농사를 짓던 비닐하우스들도 온데간데없이 사라졌고, 공권력 투입에 대비해 운영됐던 망루도 사라졌다.

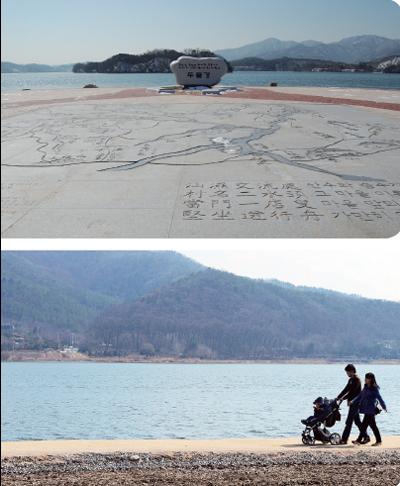

매일 종교단체의 미사가 열렸던 터에는 ‘남한강 북한강 하나된 두물머리 겨레의 기적이 숨쉬는 우리 한강’이라는 문구가 새겨진 ‘두물경’ 비석과 다산 정약용 선생이 200여년 전 두물머리를 보고 읊은 ‘귀전시초(歸田詩草)’가 담긴 돌판이 깔려 있었다.

산수와 습수가 합쳐 흐르는 곳에(汕濕交流處)

그 마을 이름이 바로 두물머리인데(村名二水頭)

마을 앞의 한 전방 늙은이가(當門一店嫂)

가만히 앉아 가는 배를 보내누나(堅坐送行舟)

18세기 화가 겸재(謙齋) 정선(鄭敾) 선생도 그 감동의 흥취를 ‘독백탄(獨栢灘)’이란 그림으로 남겼다.

독백탄은 곧 강자락 건너편 운길산 그늘이 드리워지는 여울로 ‘족잣여울’이라는 낯익은 이름이 반긴다.

바로 코 앞에서 기지개를 켜는 족자섬으로도 4월의 청아한 햇빛이 내리고 있다.

4대강살리기사업 한강1공구인 두물머리 일대 하천환경정비공사는 지난 2010년부터 시작됐지만, 일부 유기농민들에 의해 잠시 중단됐다 지난해 8월 중순부터 재개돼 완공됐다.

이에 따라오는 2015년까지 조성될 생태학습장만 제외하고 나머지 다온광장, 두물머리 소원쉼터, 물안개쉼터, 느티나무쉼터, 갈대쉼터 등은 이미 완료돼 개방되고 있고, 진입로(너비 15m, 길이 1천180m)도 개통됐다.

생태학습장은 민·관 협의기구(위원장 서상진 신부)를 결성하고 최근까지 6차례 모여 머리를 맞댄 상태.

환경단체들은 “생태학습장은 화합과 생명의 땅, 주민들과 연계된 장기적 경제 혜택, 수변 생태환경 보전 등의 세 가지 원칙으로 조성돼야 한다”는 입장이다.

양평군은 이를 감안해 오는 2015년까지 모두 150억원을 들여 연차적으로 두물머리 내 국가하천부지 3만9천여㎡를 생태체험지구와 수변습지지구, 존치지구, 생태교육지구, 기타시설 등으로 나눠 생태학습장을 조성할 계획이다.

두물머리는 많은 역사와 문화가 태동된 가람이기도 하다. 근세기 들어 실학과 천주학이 시작된 곳으로 유명하다. 다산 정약용 선생을 중심으로 한 남인들을 통해 실학과 천주학이 만나는 등 동·서양 사상의 만남을 통해 조선이 근대화 될 수 있는 기회가 마련되었던 곳이기도 하다.

때마침 노고지리 한마리가 수면을 차고 힘차게 날아 오르고 있었다. 족잣여울쪽에서 사과를 한입 베어물은듯 상큼한 햇빛이 여울을 훑는 소리가 한데 어우러지면서 계절은 한층 더 놀라운 속도로 질주하고 있다.

글 _ 양평·허행윤 기자 heohy@kyeonggi.com 사진 _ 추상철 기자 scchoo@kyeonggi.com

로그인 후 이용해 주세요