[그림 읽어주는 남자]강요배의 월아사

이제야 잠깨었는가! 봄에 꼭꼭 숨어든 추위마저 어설프니 참으로 이제야 봄 같다. 산수유지고 벚꽃 소식이 오르더니, 이제 지천으로 노란 개나리다. 산야의 나무들도 진갈색 머리칼이 엷어지고 있다. 들풀이 틔워낸 연초록 새싹들이 대지를 휘덮으리라.

이맘쯤의 어린 시절은 등굣길 개구쟁이였다. 금강에 기대어 난 신작로를 따라 걸으면서 아이들은 연신 돌을 주워 던지 곤했다. 손아귀에 쏙 들어오는 동글동글한 돌멩이는 더 멀리 날아가 강의 깊은 곳에 가 닿았다. 어디 그뿐이랴. 강기슭에서 자라는 버들강아지를 꺾어 보실보실한 새싹 알갱이만 따 모은 뒤 강물에 띄워 따라가기도 했다.

오규원의 시 ‘아이와 망초’에 “아이는 한 손으로 돌을 허공으로/ 던졌다 받았다를 몇 번/ 반복했다 그때마다 날개를/ 몸속에 넣은 돌이 허공으로 날아올랐다”는 부분이 있다. 아이가 가지고 노는 돌에서 숨은 날개의 이미지를 포착해 낸 것이 신묘한데, 고종석이라는 글장인은 이 대목을 ‘환상적 날이미지’라고 규정한 바 있다. 오늘 보는 강요배의 작품들에서도 종종 이러한 환상적 날이미지를 발견한다.

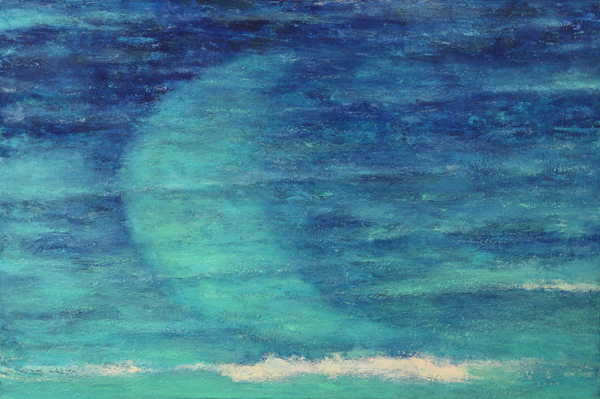

‘월아사(月芽沙)’도 그 중 하나로 흰 달무리가 고여서 푸른 물결로 일렁이는 달의 싹을 그린 작품이다. 물에 어리고 물에 그림자지고 물에 잠기고 물에 심어져서 달의 씨앗이 싹트는 풍경. 달의 싹이라는 것은 그 모양새가 씨앗 같은 초승달이기에 상상되어 졌을 것이다.

강요배는 돈황의 월아천(月芽泉)에서 이 주제어를 떠올렸다. 월아천은 돈황시에서 5킬로미터 정도 떨어진 곳, 명사산(鳴沙山) 밑 온천수가 흘러 모인 사막의 오아시스로 작은 호수이다. 그 호수의 모양이 초승달을 닮았다 하여 월아천이란 이름을 얻었는데, 그는 제주바다에서 그 월아천을 보았다. 해안가 모래톱이 똑 월아천을 닮아서 바닷물이 들면 물속에 달뜬것처럼 보이는 것이다.

그는 제주바다를 아름다운 ‘명주바다’라 이름 지었듯이, ‘월아사’의 속뜻을 두고는 월아천의 물색이 맑아 거울 같고 또한 아침햇살에는 붉은 빛, 낮에는 하늘빛 받아 에메랄드빛, 저녁에는 명사산의 모래빛 받아 잿빛으로 변하는 그 아름다움을 빗대고 싶었던 것이리라. 청출어람이라고, 제주의 그 물빛과 뜻이 참으로 월아사답지 않은가.

봄이 완연하다. 가까운 산야를 찾아 잠시 신발을 벗고 맨발로 땅을 밟아 보시라. 봄기운이 온 몸에 번질 것이다.

김종길 미술평론가ㆍ경기문화재단 기획팀

로그인 후 이용해 주세요