[김종구 칼럼] ① 무상복지 질주 막은 ‘내 돈 16만원’

-복지 천국과 복지 망국 사이-

김상곤 교육감의 족적(足跡)은 크다. 2009년 그가 던진 무상급식이란 화두는 대한민국 복지사(史)를 바꿨다. 그의 등장 이전까지 복지는 국가가 국민에 베푸는 은전(恩典)이었다. 그러던 게 국가가 국민에게 해야 할 책임(責任)으로 바뀐 거다. 더 이상 국가는 복지를 이유로 거드름 피울 수 없게 됐고, 국민은 복지를 받으며 주눅 들 필요가 없게 됐다. 여기까지가 역사 속에 이견 없이 새겨 질 김 교육감의 공(功)이다.

문제는 ‘그 돈을 어디서 만들 거냐’다. 중앙정부든 지방정부든 곳간의 크기는 정해져 있다. 빼낸 만큼 자리가 나게 마련이다. 언젠가 구멍 난 그 자리로 피해를 본 민심-무상급식이 ‘값없이 거두어 값없이 나눠주는 세상’을 향한 출발이라고 여기는 혁명가들은 제외한-이 들고 일어날 수밖에 없다. 그럴 거라고 봤다. 하지만 이게 오류였다. 이후 4년간 이어진 오류의 패착은 간단했다. 사람에겐 외상이라면 소도 잡아먹을 기세가 있다는 거였다.

1년 뒤 2010년 지방 선거는 차라리 무상급식 선거였다. 김 교육감과 고리를 함께 하는 야권의 선거공약 맨 위에 ‘무상급식’이 적혔다. ‘무상급식하면 나라 망한다’며 반대하던 한나라당 후보들도 슬그머니 공보물 한 귀퉁이를 할애했다. 무상급식으로 쏠리는 표심이 빤히 보이는 데 달리 수가 없었을 거다. 경기도 시군 31곳의 단체장 선거 결과 야권이 19곳(여권 10ㆍ무소속 2)을 휩쓸었다. 민심이 선택한 무상급식 지방정부였다.

민선 5기가 시작됐고 연 7천억원씩의 무상급식비가 투입됐다. 교육청ㆍ지자체의 재력이 곳곳에서 구멍 났다. 취소되는 행정행위와 손 못 대는 학교 현장이 속출했다. 이제야말로 누군가 나서 ‘지금이 1% 부자 자식들에게 급식비 대줄 때냐’라고 떠들어야 할 차례였다. 그게 순서였다. 하지만 조용했다. 공격을 당할 단체장들이 갖고 있는 무기 때문이었다. ‘최악의 건설경기 침체’와 ‘모라토리엄(지자체 부도)’이라는 무기가 무상급식의 구멍을 덮어서였다.

2년 뒤 치른 4ㆍ11총선은 아예 무상의 광기가 모든 것을 삼킨 선거였다. 아류 무상복지들까지 미친 듯이 튀어나왔다. 무상 의료, 무상 보육, 무상 교육에 반값 등록금까지. 보수와 진보의 경계도 무너졌다. 더 이상의 무상복지 반대는 쌀쌀해진 가을 아침에 한여름 민소매를 걸치고 나온 것처럼 어색해졌다. 망국행(行) 복지 열차로 갈아탈 다음 역까지 대한민국호는 그냥 달려갈 수밖에 없었다. 그럴 것처럼 보였다.

그런데, 정말로 느닷없이 그 끝이 왔다. 지방 정부의 반성이나 중앙 정부의 포기가 아니라 봉급자의 호주머니에서다.

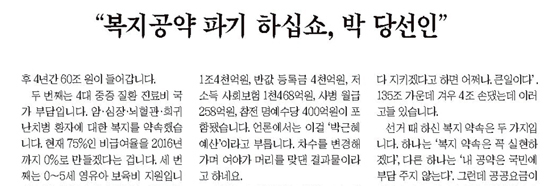

아홉 달 전 선거는 무상복지 대 무상복지가 맞붙은 최초의 대통령 선거였다. 박근혜 후보는 135조원을 써냈고, 문재인 후보는 192조원을 써냈다. 앞선 다른 무상복지 선거가 그랬듯이 재원조달 방식 따윈 생략됐다. 선거 열흘 전쯤 양측이 설명서라는 것-전문가도 못 알아먹을 수준의-을 내놨다. 하지만 이미 ‘내 편 후보’의 말만 들리는 막바지에 검증이 제대로 될 리 없었다. 그렇게 박 후보는 135조원짜리 ‘불안한 차용증’을 들고 청와대로 갔다.

‘공약을 변경해야 한다’(본보 1월 3일자 칼럼)며 막판까지 미련도 떨었지만 ‘약속은 지키는 대통령’의 한 마디에 모든 게 묻혔다. 천재 소리 듣는 경제통들이 모여 135조원 만들기에 들어갔다. 그리고 7개월, ‘묘안’이 나왔다. 연소득 3450만원을 넘는 봉급자 434만명에게서 세금을 더 걷는 방안이다. 연봉 5500만원에서 7000만원을 받는 월급쟁이에게 1년에 16만원을 더 걷는 방안이다. ‘고통 없이 거위의 털을 뽑는 방법’이라는 자평(自評)까지 따랐다.

그 순간, ‘난리’가 났다. 봉급자들이 들고 일어섰다. 화이트 칼라 3명 중 2명이 개편안을 반대했고, 14%가 박 대통령에 대한 지지를 철회했고, 대통령 직무수행 지지도는 5%p 급락했다(12~14일 갤럽 조사). 7개월 공들인 기막힌 방안이 나흘 만에 쓰레기통에 들어갔다. 그랬더니 ‘무상복지 공약을 고쳐야 한다’는 소리가 나오기 시작했다. ‘증세 없는 무상복지는 있을 수 없다’는 소리도 나온다. 도대체 어디서 뭐하던 입들이기에….

나라가 망할지 모른다는 경고에도 꿈쩍 않고, 세금폭탄이 날아들 거라는 협박에도 꿈쩍 않던 무상복지. 그 무상복지의 무시무시한 질주는 월급봉투 속 단돈 16만원 앞에 와서야 멈춰 섰다.

<다음주 ‘2 보수와 진보의 무상복지 거짓말’로 이어갑니다.>

[이슈&토크 참여하기 = ① 무상복지 질주 막은 ‘내 돈 16만원’]

김종구 논설실장

로그인 후 이용해 주세요