[그림 읽어주는 남자] 홍성담의 ‘마각’

나라가 발칵 뒤집혔다. 30여 년 동안 잠자고 있던 내란음모죄가 등장했기 때문이다. 내란음모라니, 도대체 말이나 되는 이야기인가?

이 사건은 반드시 두 가지 길에서 국민의 심판을 받게 될 것이다. 하나는 음모의 ‘마각(馬脚)’이 들통 나서 무거운 죄를 받거나, 과거 내란음모죄가 대체로 그랬듯이 조작으로 드러나 국정원 해체의 요구에 직면할 것이라는 점.

홍성담의 판화 작품에 ‘마각’이 있다. 마각은 ‘마각노출(馬脚露出)’에서 비롯된 말이다. 바로 풀면 “무대 위에 말(馬)이 그럴듯하게 등장했는데 말의 껍데기 밑으로 그 탈을 뒤집어 쓴 사람의 다리가 보인다”는 것으로 “말의 다리가 드러났다”는 말이지만, 그 속뜻은 “숨기고 있던 간사한 꾀가 부지중에 드러났다”는 것을 의미한다. “마각이 탄로 났다”고 말할 때 쓰는 말의 속뜻이 바로 그것이다.

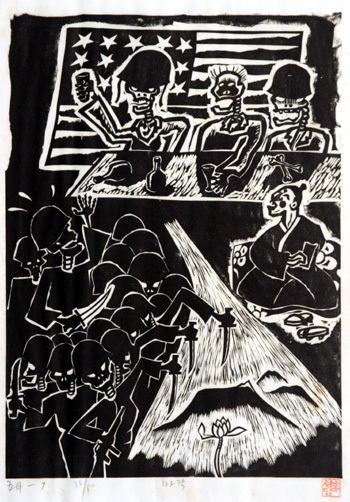

목판화 작품 마각은 33년 전 전두환 신군부의 쿠데타와 ‘오월 광주’를 미학적 상징기법으로 들통 내고 있는 작품이다. 화면은 다섯 개의 장면으로 구성됐다. 위는 성조기를 바탕으로 두 명의 백골군인과 한 명의 백골이 술을 마시는 장면이다. ‘마각’의 배후에 미국이 있다거나 혹은 미국의 침묵 하에 학살이 자행됐을 것이란 의미를 내포한다.

가장 상징적인 장면은 화면의 중심, 저 너머의 어딘 가로부터 새어 들어오는 빛과 그 빛이 밝히고 있는 무등산과 연꽃 한 송이다. 새하얀 은빛 물결이 쏟아지듯 세차게 흐르는 빛 물결은 빛고을 ‘광주(光州)’를 상징하는 것이다. 그 빛 무리 속으로 총칼의 ‘마각’이 들통 나고 있다.

작가는 목판화만이 표현할 수 있는 음양(陰陽)의 방식을 적절히 활용했다. 성조기와 미군, 일본 제국주의를 양각으로 돋을새김 하고, 계엄군은 음각으로 그렸다. 반면, 계엄군이 든 칼은 양각으로 드러냈는데, 미국과 일본의 ‘마각’이 칼로 이어진다는 것을 은유한다. 그리고 무등산을 빛 무리, 즉 배경을 비워서 하얗게 하는 방식으로 무등산을 돋보이게 했다. 그 무등산에 금방이라도 칼을 내리 꽂을 태세인데, 그 밑, 그러니까 무등산 아래에 연꽃 한 송이가 활짝 피어서 칼에 저항하고 있다.

그는 음과 양을 흑백(黑白/검은 빛과 흰 빛/계엄군과 미국?일본)의 이치로 적절하게 드러냈고, 그 음양의 관계를 다시 흰 빛 무리와 빛고을 광주(白), 무등산(黑)과 대치시킴으로서 화면의 긴장을 이끌어 냈다. 그리고 그 모든 미학적 응결점에 음양의 순결성을 동시에 간직한 연꽃 한 송이를 배치했다.

전두환과 신군부는 그로부터 15년 후에 역사의 심판을 받았다. 오늘, 우리에게 들통 날 ‘마각’의 실체는 무엇일까?

김종길 미술평론가ㆍ경기문화재단 기획팀

로그인 후 이용해 주세요