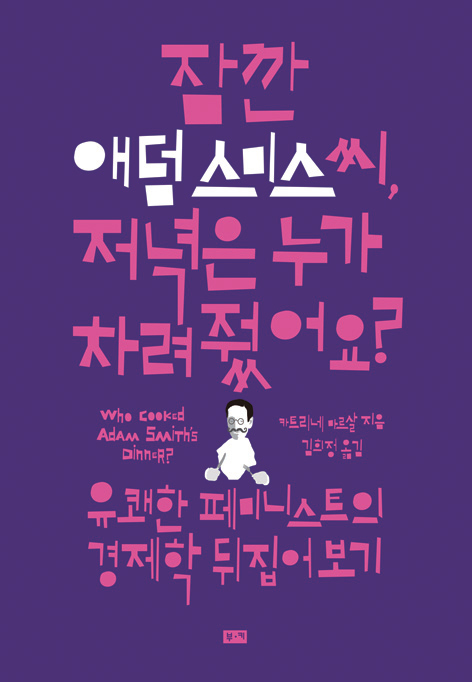

경제학 페미니즘 관점서 보라… ‘잠깐 애덤스미스씨, 저녁은 누가 차려줬어요?’

‘여성’이 빠진 애덤 스미스의 주류 경제학에 날카로운 일침

딱딱한 내용 다양한 사례·풍자로 흥미롭고 예리하게 풀어내

애덤 스미스 <국부론>에 등장하는 유명한 구절이다. 빵을 굽고 술을 빚는 등의 행위는 타인의 행복을 위한 것이 아니라 자신의 이윤을 취하기 위한 것, 모두가 자기 이익을 위해 행동하다보면 ‘보이지 않는 손’이 있는 것처럼 세상이 유지된다는 주장이다.

이 주장에 국제 금융ㆍ정치와 페미니즘 등에 대한 기사를 써 온 카트리네 마르살은 최근 국내 출간한 <잠깐 애덤 스미스씨, 저녁은 누가 차려줬어요?>(부키 刊)를 통해 반론을 편다.

“애덤 스미스는 경제학의 근본적인 문제에 대한 절반의 답을 찾은 데 불과하다. 그가 저녁 식사를 할 수 있었던 것은 상인들이 자신의 이익을 추구했기 때문만이 아니다. 그의 어머니가 매일 저녁 식사가 식탁에 오를 수 있도록 보살폈기 때문이다.”

저자는 주류 경제학에서 누락된 가장 중요한 ‘여성’을 언급한다. 애덤 스미스를 돌봐준 어머니가 없었다면 ‘국부론’이 탄생할 수 있었을까. 푸줏간 주인, 양조장 주인, 빵집 주인이 이기심을 발휘해 돈을 벌 수 있던 것도 그의 아이를 키우고 식사를 준비하고 텃밭에서 채소를 키운 그들의 아내 혹은 누이 덕분이라는 것이다.

남성만이, 그리고 그가 하는 일만이 의미를 갖는 주류 경제학에서 이기심이 아니라 가족에 대한 사랑으로 노동한 여성에 대한 흔적이 없다. 저자는 이를 근거로 지금까지도 만연한 성불평등의 기원이라고 꼬집는다. 전통적으로 여성이 맡았던 가사노동이 경제적 가치를 인정받지 못하면서 여성의 경제적 역할은 과소평가받고, 이들이 사회에서 겪는 성불평등과 차별적 경제 구조를 영속화했다고 설명한다.

나아가 현재 주류 경제학 이론이 기반으로 하는 인간 모델 ‘호모 에코노미쿠스(Homo economicus)’ 실제 사람의 특성이나 행위와 괴리가 있다고 주장한다. 이 때문에 현실적으로 도움이 되는 경제 이론을 도출하는 데 실패하고 세계 경제 위기의 원인을 자초했다는 지적이다.

저자는 이 거대한 그리고, 어렵고 딱딱한 주장을 다양한 사례와 풍자로 흥미로우면서도 예리하게 풀어나간다. 백의의 천사 나이팅게일에 대해 간호사들이 정당한 보수를 받게 하기 위해 날카롭게 사회를 비판했던 싸움꾼이라 한다. 일부 사례는 저출산을 극복한 선진국에서는 벌어지지 않는 일이라 여겼던 성불평등을 드러내 묘한 동질감마저 갖게 한다.

‘유쾌한 페미니스트’인 저자는 경제학에 페미니즘을 포함시켜 사회, 경제, 정치에 근본적이고 구조적인 변화를 주는 작업에 착수해야 한다고 거듭 강조한다. 그 시작점은 애덤 스미스의 어머니를 경제학에 포함시키는 것부터다. 값 1만5천 원

류설아기자

로그인 후 이용해 주세요