[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 빙허각이씨의 규합총서

승인

2017-03-27 17:20

조선시대 여성 교육의 핵심은 가사교육이었다.

전통시대에 가정을 이끌어가기 위해서는 전문적인 지식과 숙련된 기술과 경험이 필요했다. 그러나 당시의 가사교육은 별도의 교육을 통해 전수되지 않고, 가풍에 따라 제각기 다른 수준의 교육이 이루어졌다.

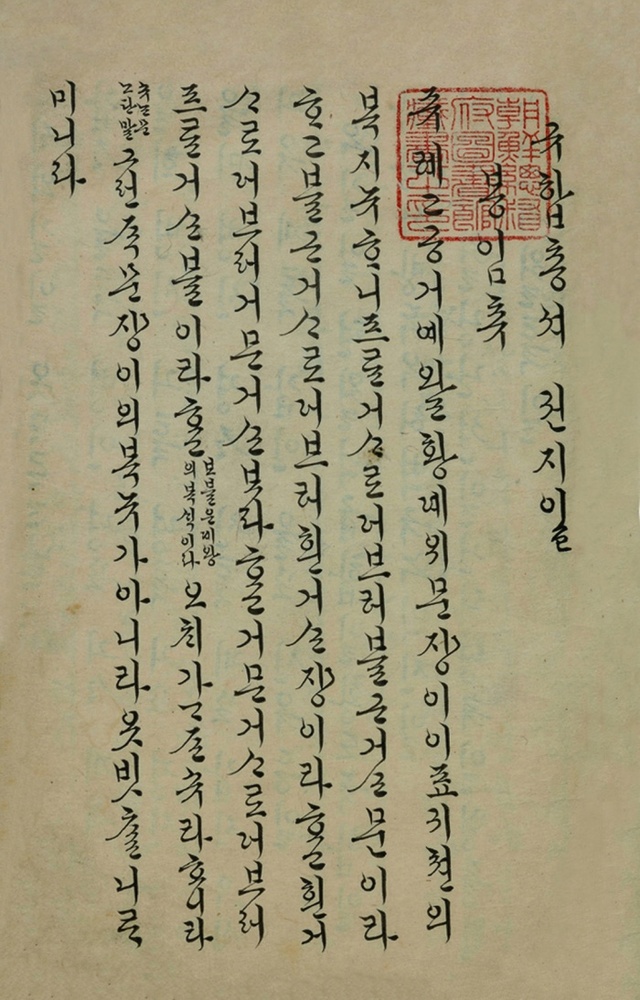

이러한 상황에서 빙허각 이씨(憑虛閣 李氏, 1759~1824년, 이하 “빙허각”이라고 약칭함)는 수기치인 경세를 위한 남성들의 학문 못지않게 여성들의 가사교육을 위한 수준 높은 저술을 남겼다. 이 책이 바로 『규합총서(閨閤叢書)』다.

소론 명문가의 딸에서 실학자 집안의 며느리가 되다.

빙허각은 1759년(영조 35)에 이창수(李昌壽)와 유담(柳紞)의 사이에서 1남 1녀 중 막내딸로 태어났다. 그녀의 가계는 세종의 아들 영해군(寧海君)의 후손이다. 부친 이창수는 문과에 장원 급제 후 대사성, 대사간, 판서 등을 두루 역임하였다. 당대 소론 명문이었던 서명빈(徐命彬)의 딸과 결혼했지만 자식 없이 일찍 죽자 유씨 부인과 재혼했다.

빙허각의 가문은 대대로 높은 벼슬을 지낸 명망 있는 소론 집안이었다. 문재(文才)로 명성이 높았던 증조부 이언강(李彦綱)은 좌의정을 지냈고, 백부 이창의(李昌誼)도 좌의정을 지냈으며, 오빠 이병정(李秉鼎)은 이조판서를 지냈다. 이병정은 효순왕후(孝純王后)의 오빠인 우의정 조재호(趙載浩)의 사위이며 이조판서를 역임했다.

외가 역시 명물학(名物學)과 고증학으로 명망이 있는 집안이었다. 외삼촌 유한규(柳漢奎)는 역산과 율려에 박식하였고 그의 아내이자 빙허각의 외숙모인 이사주당(李師朱堂, 1739~1821)은 『태교신기(胎敎新記)』를 지었으며, 외사촌 동생 유희(柳僖)는 『물명고(物名考)』와 『언문지(諺文志)』를 저술하였다. 『태교신기』의 발문을 직접 지어줄 정도로, 빙허각은 사주당과 친밀한 관계를 유지했을 뿐만 아니라 학문적인 영향을 서로 주고받았다.

빙허각은 1773년(영조 49) 15살에 선조의 부마인 달성위 서경주(徐景霌)의 후손 서유본(徐有本, 1762~1822)과 혼인하였다. 남편의 집안은 실사구시와 이용후생 학풍의 실학자 가문으로서 박지원(朴趾源)·박제가(朴齊家)·이덕무(李德懋) 등 북학파와 교유하였다. 서유본의 종조부 서명선(徐命善)은 홍국영(洪國榮)을 몰아내는 데 공헌함으로써 영의정까지 올랐고, 조부 서명응(徐命膺)은 북학파(北學派)의 비조(鼻祖)로 일컬어지고 있었다.

조부의 학풍은 부친 서호수(徐浩修), 동생 서유구(徐有榘)에로 이어져 가학의 전통이 세워지기도 하였다. 이로 인해 서호수는 『해동농서(海東農書)』를 저술하였고, 서유구는 경제이론서라 할 수 있는 『임원경제지(林園經濟志)』를 지었다. 남편 역시 기하학과 역학·수학은 물론 자연과학, 박물학 등에 이름을 날렸으며, 『좌소산인문집(左蘇山人文集)』을 저서로 남겼다. 친가와 외가, 그리고 시가의 학문적 배경과 학구적인 집안 분위기는 한평생 빙허각의 학문에 커다란 영향을 주었다.

남편 서유본은 빙허각보다 3살 연하였다. 1783년(정조 7)에 생원시에 합격하였지만 문과에 급제하지 못하고 마흔세 살 때에 겨우 동몽교관으로 벼슬길에 처음 올랐다. 이마저도 그는 시숙부 서형수(徐瀅修)가 김달순(金達淳) 옥사 사건에 연루되어 유배길에 오르면서 벼슬길을 포기하고 1809년(순조 9) 서울에서 삼호(三湖)의 행정(杏亭)으로 거처를 옮겼다.

서유본의 불행은 빙허각의 학문적 깊이를 더하고 학문 세계를 넓혀주는 계기가 되었다. 그녀는 거처를 옮긴 뒤 문 밖 출입을 자제하고 독서에만 전념하는 남편과 함께 늘 지내면서 틈만 나면 남편과 더불어 경서를 논하고 학문을 토론하며 시문을 주고받은 등 서유본의 학문적 동지가 되었다. 이 시절 서유본은 아내의 지적 욕망과 호기심을 채워주기 위해 소장하고 있던 장서를 직접 찾아주기도 하고, 필요한 책이 없으면 동생 서유구를 통해 구해주기도 하였다.

남편의 이러한 특별한 배려로 빙허각은 폭넓은 독서와 저작 활동에 힘쓰며 자신의 학문적 재능을 유감없이 발휘할 수 있었다. 결혼 이후 학문에 대한 시가와 남편의 허용적인 분위기 덕분에 그녀는 학문에 더욱 매진할 수 있었고, 결국 그녀의 학문적 수준은 시동생인 서유구를 직접 가르칠 정도에 이르렀다.

빙허각에게 있어 남편 서유본은 든든한 후원자이자 가장 친한 벗이었다. 그는 『규합총서』의 책명을 자신이 직접 지어줄 정도로 아내 빙허각의 학문에 관심과 애정을 갖고 있었다. 실제로 빙허각이 “내가 삼호 행정에 집을 정하고 집안일하는 틈틈이 남편이 있는 곳에 나가서 옛 글 중에서 일상생활에 절실한 것과 산야에 묻힌 모든 글을 구해보고 오직 문견을 넓히고 적적함을 위로하였다”고 회상했을 정도로 서유본은 아내의 학문의 뒷바라지를 묵묵히 해주었다.

남편의 그런 마음을 알기에 빙허각은 1822년(순조 22) 서유본이 세상을 떠나자 “절명사(絶命詞)”를 지어 한평생을 함께한 남편에 대한 사랑과 고마움을 표현했다. 이후 그녀는 외부와의 모든 인연을 끊고, 1824년(순조 24) 사랑하는 남편이자 지우(知友)의 뒤를 따랐다. 그녀의 나이 66세였다.

여성 실학자, 실용백과사전인 『규합총서』를 저술하다.

빙허각은 폭넓은 독서로 얻은 해박한 지식을 혼자만 아는 데에 그치지 않고 가정 관리와 가사 경영에 필요한 각종 지식과 정보를 일반 부녀자들과 함께 공유하고자 했다. 그래서 자신의 경험을 바탕으로 철저한 자료 고증과 장서 가운데에 유용한 것만을 추려내어 1809년(순조 9) 51살에 여성으로서는 최초로 가정 백과사전인 『규합총서』를 완성하였다.

『규합총서』는 집안 살림의 내용은 물론 경세치용의 내용을 모두 담고 있다. 여성을 대상으로 한 서적들이 부덕(婦德)을 강조했던 것에 비해 4권 5책으로 구성된 이 책에는 술 빚고 장 담그기[酒食議], 옷 만들고 길쌈하기[縫紝則], 농사짓고 가축 치기[山家樂], 태교 및 육아법과 응급처치[靑囊訣], 방향 선택, 길흉 및 부적과 귀신 쫓는 방법[術數略] 등 실제 생활에 대한 방대한 지식이 일목요연하게 적혀있다. 따라서 이 책은 의식주 등 일상생활에 필요한 다양한 지식을 담은 ‘생활 경제서’의 성격을 지녔다고 하겠다. 이 때문에 이 책은 그녀가 생존해 있을 때부터 지속적으로 필사되어 부녀자들의 필독서가 되었다.

이 책에서 주목되는 것은 여성에 대한 그녀의 시각이 남달랐다는 점이다. 보통 사대부가의 여성은 효녀나 열녀를 모범으로 삼아 근검절약하고 절제하는 것을 근본 덕목으로 삼았다. 그러나 빙허각은 미덕을 갖춘 여성을 효부나 열녀에만 한정하지 않고 학문과 더불어 각 분야에 재능이 있는 여성까지 포함시켰고, 여성이 추구하는 아름다움을 인정하였다. 그런 만큼 그녀는 실생활에 유용한 학문을 추구했던 여성지성인이었다.

글_이미선 한국학중앙연구원 전임연구원ㆍ고려대학교 한국사연구소 연구교수

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요