[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 양명학의 비조 정제두의 학문

학문과 충절의 가문에서 태어나다.

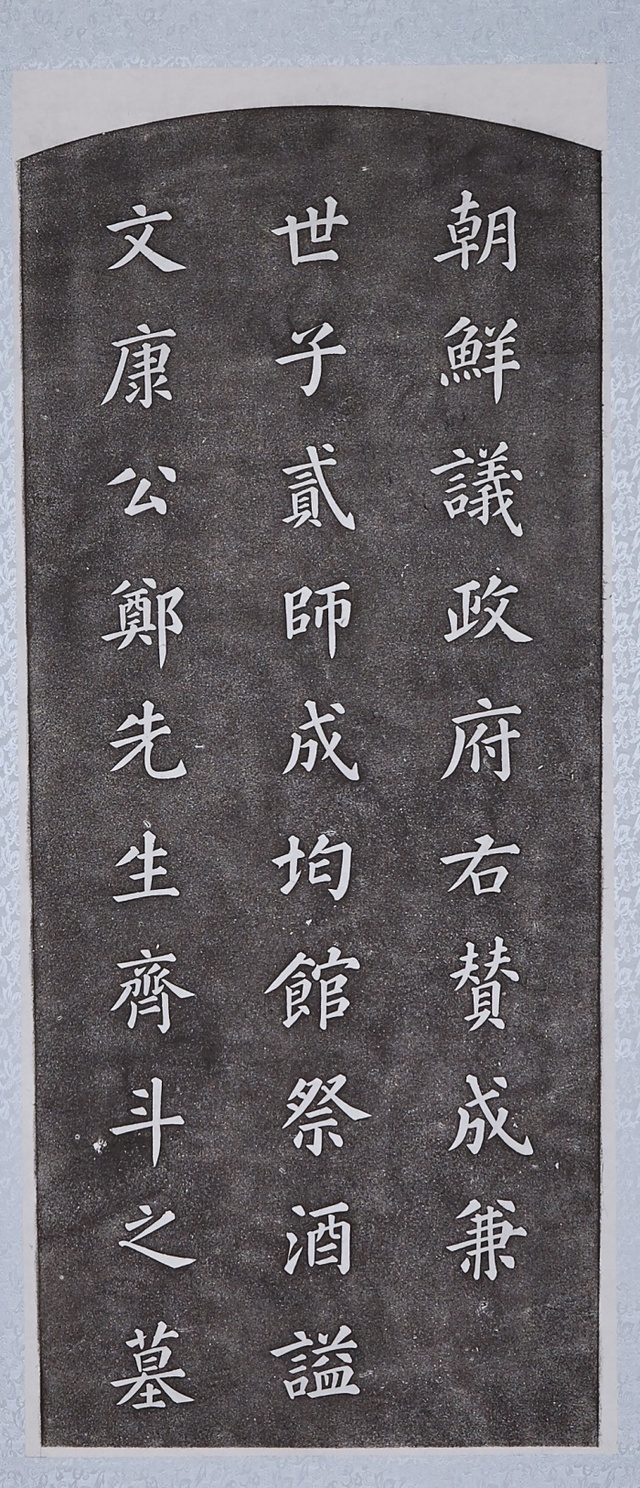

정제두의 본관은 연일(延日)로, 자는 사앙(士仰), 호는 하곡(霞谷), 시호는 문강(文康)이다. 그는 ‘동방이학(東方理學)의 조(祖)’라 칭송되는 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周)의 11대손이다. 1649년(효종 1) 한성 반석방(盤石坊)에서 정상징(鄭尙徵)과 한산이씨 이기조(李基祚) 딸의 장남으로 태어났다. 종형 인평위(寅平尉) 정제현(鄭齊賢)은 효종의 부마이고, 부인 윤홍거(尹鴻擧)의 딸은 서인 명가의 후손 윤선거(尹宣擧)의 종질이었다.

정제두의 가문은 정몽주의 사후에 학문과 충절의 표상으로 조선시대 내내 선비들의 추앙을 받아왔다. 하지만 이 집안이 두각을 나타낸 때는 조부 정유성(鄭維城)에 이르러서였다. 도촌(陶村) 정유성은 1627년(인조 5)에 강도정시(江都庭試)에서 급제한 뒤 승문원에서 관직생활을 시작, 세자시강원 설서와 승정원 주서, 경기도관찰사, 이조판서 등의 엘리트 코스를 두루 거쳐 우의정이 되었다.

정제두의 어린 시절은 불우했다. 1653년(효종 4) 5살 때 부친과 외조부를 여의고 1664년(현종 5) 16살 때 백부 정창징(鄭昌徵)과 조부 정유성이 세상을 떠났다. 설상가상 17살 때 결혼한 파평 윤씨는 정제두의 나이 23살 때에 죽었고 어린 아들마저 요절하고 말았다. 더구나 정제두 자신도 1682년(숙종 8) 34살 때에 병에 걸려 집안의 대소사를 동생 정제태(鄭齊泰)에게 부탁하면서 「임술유교(壬戌遺敎)」를 유언장으로 남길 정도로 평생 건강하지 못했다. 다행히 이때 죽을 고비를 넘겼지만, 이러한 가정사는 인생에 대해 깊이 성찰하는 계기가 되었다.

정제두는 1668년(현종 9) 별시문과 초시에 급제했다. 학문과 덕행으로 이름을 떨친 그는 1680년(숙종 6) 영의정 김수항(金壽恒)의 천거를 받아 벼슬길에 나갔으나 사퇴하였다. 이후에도 중신의 천거로 여러 차례 요직에 임명되었으나 호조참의, 한성부윤, 사헌부 대사헌, 우찬성 등 관직 생활을 잠시 지냈을 뿐 거의 거절하고 강화도 하곡(霞谷)으로 거처를 옮겨 한평생 학문 연구에 몰두하였다. 오로지 학문 탐구의 열정과 무욕의 삶을 살다가 88세의 장수를 누렸다.

학계의 이단아(異端兒)

정제두는 학계의 이단아였다. 그는 남계 박세채(朴世采)와 명재 윤증(尹拯)의 문하에서 수학하였다. 처음에 성리학을 공부했지만 주자의 성즉리(性卽理)와 격물치지설(格物致知說)에 회의를 느끼고 퇴계 이황과 율곡 이이의 성리설을 비판하면서 양명학 연구에 몰두하였다. 양명학은 명나라 때 학자 양명(陽明) 왕수인(王守仁)이 주창한 학문으로, 지행합일(知行合一, 지식과 행동의 통일)을 주장한 것이다.

조선후기는 성리학이 사회 저변에 뿌리내려 성리학 중심의 권위주의적 학풍이 만연화된 폐쇄된 시대였다. 도학의 엄격한 정통 의식에 사로잡혀 학문의 다양성을 용인하지 않았고 주자에 대한 이설(異說)들을 배척하였으며 이를 주장하는 사람들의 목숨까지 위험할 지경이었다.

주자학의 권위주의적 학문 풍토에 대해 윤증(尹拯)은 ‘주자를 끼고 사람들의 입을 틀어막는 것[협주자이겸중구(挾朱子而箝衆口)]’이라 비판하였고, 정제두도 “오늘날에 주자의 학문을 말하는 자는 주자를 배우는 것이 아니라 주자를 핑계 대는 것이요, 주자를 핑계 대는 데에서 나아가 주자를 억지로 끌어다 붙여서 그 뜻을 성취시키며, 주자를 끼고 위엄을 지어서 사사로운 계책을 이루려는 것이다.”라고 지적하였다. 당시에 주자의 성리학만을 올바른 학문으로 인식하고 이외의 모든 학문과 사상은 이단으로 몰아세웠기에 주자의 견해와 약간의 차이만 보여도 ‘사문난적(斯文亂賊, 교리를 어지럽히고 사상에 어긋나는 언행을 하는 사람을 비난하는 말)’으로 배척당했다.

이러한 시대에 주자를 비판하고 성리학을 신랄히 비판한 그는 자연 사문난적으로 몰렸다. 그러나 그는 아랑곳하지 않고 자신을 이단으로 몰아세우는 주자학자들에게 오히려 학문을 논하자며 당당히 맞섰다. 또한 같은 소론 계열의 학자인 박세채와 윤증을 비롯하여 최석정(崔錫鼎), 민이승(閔以升) 등과 함께 서신을 통해 양명학에 대한 논쟁을 벌였다. 스승 박세채는 「왕양명학변(王陽明學辨)」을 짓고, 윤증은 「변설(辨說)」을 짓고, 최석정은 「변학(辨學)」을 지어 정제두의 양명학적 견해를 비판하였다. 심지어 사제관계나 교유관계였던 그들은 양명학을 버리도록 종용하였다.

그러나 정제두는 『학변(學辯)』을 저술하여 주자의 견해에 대해 비판적 입장에서 심학-양명학의 정당성을 변론하였으며, 「존언(存言)」을 저술하여 양명학의 입장을 제시하였다. 여기에서 그는 “왕수인의 학설에 애착을 갖는 것이 만약 남보다 특이한 것을 구하려는 사사로운 마음에서 나온 것이라면 결연히 끊어 버리기도 어려운 바가 아닙니다. 그러나 우리가 학문하는 것은 무엇을 위한 것입니까? 성인의 뜻을 찾아서 실지로 얻음이 있고자 할 뿐입니다.”라고 하며 초지일관 확고한 신념과 결연한 자세를 보여주었다.

권위적인 시대와 주류 학문인 성리학에 맞서 자신의 학문을 굽히지 않고 끝까지 양명학을 연구, 발전시켜 양명학 연구의 비조가 되었다. 이 학문에 대한 연구가 활발하게 전개되어 훗날 그의 학맥을 ‘강화학파(江華學派)’ 또는 ‘하곡학파(霞谷學派)’라고 불렀다. 강화학파는 정제두가 강화도로 자리를 잡은 후 일부 소론계 인사들이 이주하면서 형성된 학풍을 가리킨다. 이로 인해 강화도는 주자학 중심 체제의 조선에서 학문의 자유가 보장된 유일한 공간이 되었다.

양명학은 아들 정후일(鄭厚一)을 비롯하여 김택수(金澤秀), 이광사(李匡師), 신대우(申大羽), 신작(申綽), 유희(柳僖) 등 그의 후예들과 당시의 지식인들을 중심으로 그 맥을 이어나갔다. 이들은 다양한 학문을 섭렵하려는 박학풍(博學風)과 실천적 성향을 강조하는 실리적 학풍을 추구하였다.

학계의 아웃사이더에 있었던 양명학이 조선과 한국의 학술계에 끼친 영향은 지대했다. 강화학파의 후예들은 다양한 방면에서 두각을 나타냈다. 이광사는 시·서·화에 두각을 나타났고 유희는 한글을 연구하였으며, 『연려실기술(燃藜室記述)』을 저술한 이긍익과 『동사(東史)』를 편찬한 이종휘는 우리 역사에 대한 자부심을 드러냈다.

특히 한말 갑오경장이 단행되자 이건창(李建昌)은 벼슬길을 버리고 강화로 낙향했다. 조선이 멸망의 위기에 처하자 박은식(朴殷植)과 정인보(鄭寅普) 등은 항일운동은 물론 국학 진흥에 선구적 업적을 이루었다.

글_이미선 한국학중앙연구원 전임연구원ㆍ고려대학교 한국사연구소 연구교수

로그인 후 이용해 주세요