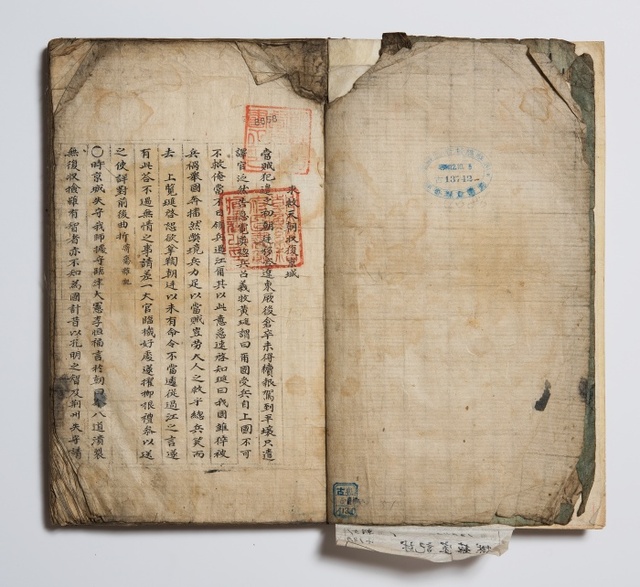

[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 푸른 명아주 지팡이[靑藜杖]에 불을 붙이다[燃]_이긍익의 연려실기술

역사가는 어떠한 사건이 옳다 나쁘다 혹은 누가 좋다 나쁘다 등의 평가를 내리는 것이 아니라 과거에 일어났던 그대로의 사실을 냉철하게 객관적으로 관찰하여야 한다. 이처럼 역사 서술에서 보다 객관적이고 보다 체계적이며 보다 종합적인 사서(史書)를 꿈꾸어 온 이가 있었는데, 그가 바로 『연려실기술(燃藜室記述)』을 서술한 실증사학자 이긍익(李肯翊, 1736~1806)이다.

소론 명문가문에서 태어나 당쟁의 아픔을 겪다.

이긍익은 1736년(영조 12) 서체로 유명한 원교(圓嶠) 이광사(李匡師)의 장남으로 태어났다. 그는 정종의 서자 덕천군(德泉君)의 후손이자, 이경직(李景稷)의 5대손이다. 이경직은 동생 이경석(李景奭)과 함께 김장생(金長生)의 문인으로, 호란 때에 왕을 호위하여 호조판서에까지 이르렀고, 이경석은 우의정을 거쳐 영의정에 오르는 등 당대 명망 높은 명문 집안이었다.

그러나 소론 강경파였던 이 가문은 여러 차례 큰 화를 입었다. 백조부 이진유(李眞儒)는 이조판서 재직 당시 경종이 승하한 사실을 청나라에 보고하기 위하여 고부부사(告訃副使)로 청나라에 다녀온 후 경종을 쫓아내려는 노론에 맞섰다가 영조의 역적으로 몰려 옥사하였다. 조부 이진검(李眞儉)은 신임사화(辛壬士禍)에 앞장섰다가 영조의 즉위 이후에 처형당했다.

이 집안의 환란은 여기에 그치지 않았다. 20살 때에 아버지 이광사는 1728년(영조 4)의 이인좌(李麟佐)의 난과 1755년(영조 31)의 나주괘서사건(羅州掛書事件)에 연루되어 함경도 부령(富寧)에 유배되었다가 1777년(정조 1) 적소(謫所)인 신지도(薪知島)에서 사망하였고, 남편의 투옥에 충격을 받은 이긍익의 어머니는 42살의 나이로 자결하였다.

집안이 풍비박산된 상황에서 이긍익은 평생 벼슬을 외면한 채 초야에 묻혀 학문을 닦는 데만 전념하였다. 약 30년간에 걸쳐 『연려실기술』을 저술하게 된 데에는 이처럼 어린 시절부터 불우한 삶을 살아야 했던 개인적인 아픔이 계기가 되었다.

조선 야사(野史) 연구의 선두주자가 되다

노·소론의 당쟁 속에서 뼈아픈 가정사를 겪은 이긍익은 자신의 불운한 환경을 원망하기보다는 역사에 대한 관심과 저술에 대한 열정으로 승화시켰다. 부친의 유배지인 신지도에서 그는 여동생을 데리고 채소밭을 가꿔 생계를 이으면서 역사서인 『연려실기술』을 편찬했다.

이 책의 탄생은 실로 운명적이었다. 13살 때에 이긍익은 임금이 내준 운(韻)에 대구를 짓는 꿈을 꾸게 되었는데, 꿈 이야기를 들은 부친 이광사는 ‘길몽’이라고 기뻐했고, 이긍익도 훗날 어전에서 붓을 잡을 징조[日後簪筆之兆]라고 생각했다. 잠필(簪筆)이란 붓을 휴대한다는 의미로, 그는 ‘임금 곁에서 붓을 드는 신하[簪筆之臣]’ 즉, 정사(正史)를 편찬하는 사관(史官)이 될 것이라 믿었다. 집안이 몰락하면서 꿈꾸어 왔던 입신의 꿈은 사라졌지만 조선시대 야사(野史)의 결정판이라 할 수 있는 역사서를 편찬할 것이라는 예언은 적중한 셈이다.

실제로 그는 “요즘에 와서 문득 생각하니, 초야 잠필(草野簪筆)이란 글귀가 늙어서 궁하게 살면서 야사를 편집하게 될 것이라는 예언이 어린 시절 꿈으로 나타난 것”이라고 하면서 “실로 우연이 아니라 모든 일이 미리 정해졌기에 그런 것이다[實不偶然 凡事莫非前定而然歟]”라고 말한 바 있다. 야사란 개인이 사사로이 저술한 사서(史書), 즉 사찬 사서(私撰史書)를 가리킨다.

우리가 잘 알고 있는 『조선왕조실록』, 『승정원일기』등은 국가가 주도한 관찬 사서(官撰史書)이다. 당시 개인의 손으로 역사를 정리하는 작업은 쉬운 일이 아니었다. 그러나 그는 사서와 문집 등 400여 종에 이르는 각종 서적에서 사료를 발췌하여 조선시대 역사를 하나하나 정리해 한 권의 책으로 완성했다.

그는 역사에서 고증을 최고로 여겼다. 『연려실기술』의 서문 격인 「의례(義例)」에서 이긍익은 ‘불편부당(不偏不黨)’ 또는 ‘술이부작(述而不作, 서술만 할 뿐 창작하지 않는다)’의 정신으로 편찬하였음을 밝혔다.

그래서 선학자들의 자료에 기술된 부분을 그대로 나열만 하고 그 끝에 인용한 책 이름을 밝혀 독자들의 이해를 돕게 하는 한편, 말을 깎아 줄인 것은 많았으나 자신의 의견을 거의 드러내지 않았다. 국내 사료에 국한하여 남인·북인·노론·소론 등 당파를 가리지 않고 사실 그대로의 자료들을 모두 인용하여 제시했던 것도 당파성을 배제하고 객관성을 높이기 위해서였다.

『연려실기술』은 조선의 역사를 연대순으로 엮는 편년체(編年體)가 아닌 기사본말체(紀事本末體)로 엮은 역사서다. 기사본말체는 시대 순으로 인과 관계의 흐름에 따라 사건의 전말을 서술하였다. 한말에『매천야록(梅泉野錄)』을 쓴 황현(黃炫)이 그의 역사 정신을 계승하였다. 이 책은 조선시대 정치사를 이해하는 데에 좋은 안내서이자, 조선 왕조 야사에 금자탑이라 평가할 수 있다.

강화학파의 맥을 이어나가다.

이긍익이 활동한 시기에 정국을 주도하고 있었던 노론은 주자학만을 완전무결한 사상체계이자 정치이론으로 받아들였다. 이와 달리 그는 양명학(陽明學)에 깊은 관심을 갖고 있었다. 양명학은 명나라 때 학자 양명(陽明) 왕수인(王守仁)이 주창한 학문으로, 지행합일(知行合一, 지식과 행동의 통일)을 강조하였다.

이긍익의 집안이 양명학을 접할 수 있었던 것은 부친 이광사 때문이었다. 그는 오랫동안 유배생활을 겪으면서 주자학을 비판하였고, 양명학자인 하곡 정제두(鄭齊斗)를 찾아 학문을 배우고자 했다. 심지어 이광사는 1736년(영조 12)에 그에게서 학문을 배우기 위해 강화도로 이사했고, 정제두의 손녀를 며느리로 맞이하였다. 훗날 이광사가 정제두의 문인이 된 이후 이영익(李令翊), 이충익(李忠翊) 등 이 집안으로 이어지는 양명학을 ‘강화학파(江華學派)’라 불렀다.

이후 양명학은 고종 때의 이건창(李建昌)에 이르기까지 이 가문의 가학(家學)으로 전승되었다. 이긍익의 후손인 이건창은 『당의통략(黨議通略)』을 저술하여 조선시대 당쟁사를 정리하였는데, 이 집안에서 『연려실기술』과 함께 조선시대 정치사 연구에 중요한 자료를 저술하게 된 것은 우연한 일이 아니었다.

‘연려실(燃藜室)’이란 한(漢) 나라의 유향(劉向)이 책을 교정할 때 태일 선인(太一仙人)이 짚고 있던 푸른 명아주 지팡이[靑藜杖]에 불을 붙여[燃] 비춰주었다는 고사에서 유래한 말로, 아버지 이광사가 그의 서재(書齋) 벽에 써준 그의 당호였다. 밤늦도록 책을 읽고 저술하는 사람에게 이보다 잘 어울리는 멋진 호가 또 있을까?

글_이미선 한국학중앙연구원 전임연구원ㆍ고려대학교 한국사연구소 연구교수

로그인 후 이용해 주세요