[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 조선 최고의 실용적인 철학자인 최한기

부유한 무관 집안의 자제가 되다.

최한기의 본관은 삭녕(朔寧)이고, 자는 운로(芸老) 또는 지로(芝老)이며, 호는 혜강(惠崗, 惠岡)·패동(浿東)·명남루(明南樓)이다. 초명은 최성득(崔聖得)이다. 그의 이름에는 사연이 있었다. ‘한(漢)’은 삭녕최씨 집안의 항렬 자이고 ‘기(綺)’자는 한(漢)나라의 유명한 은사(隱士) ‘기리계(綺里季)‘의 이름을 따서 지었다. 기리계는 동원공(東園公), 녹리 선생(?里先生), 하황공(夏黃公)과 함께 상산사호(商山四皓)의 한 사람으로, 진(秦)나라 말기에 상산(商山)에서 자지(紫芝)를 캐 먹으면서 은거해 살았다. 이때 그들은 ‘채지조(採芝操)’ 노래를 불렀는데, 최한기의 자인 ‘지로’ 역시 채지조에서 따온 것이다.

그는 1803년(순조 3)에 최치현(崔致鉉)과 청주 한씨[한경리(韓敬履)의 딸]의 외동아들로 개성에서 태어났으나, 큰 집 종숙부 최광현(崔光鉉)에게 입양되었다. 최광현 부부가 독자인 최한기를 양자로 맞이하게 된 일화가 전해진다. 어느 날 부인[안동 김씨]의 꿈속에 남편 최광현이 자신의 집이 아닌 사촌동생 최치현의 집 담장 아래에 소나무를 심고 있었는데, 그 모습을 본 안동 김씨가 남편에게 그 연유를 묻자, “이곳에 심어 뿌리가 확고해지면 우리 집에 그림자를 비추어 그 음덕이 두텁게 될 것이다”는 이야기다.

이 집안은 영의정을 지낸 최항(崔恒)의 양후손(養後孫)이며 혈손은 아니다. 8대조 최의정(崔義貞)이 감찰을 지냈고 7대조 최덕룡(崔德龍)이 군수를 지냈다고 하지만 종증조부 최지종(崔之宗)이 무과에 급제하고 오위부장(五衛部將)을 거쳐 선전관(宣傳官)으로 승진하기 전까지 문무과 합격자는 물론 생원·진사 합격자를 한 사람도 배출하지 못하였다. 이 집안이 상층 양반으로 신분 상승을 이룬 때는 1862년(철종 13) 최한기의 장남 최병대(崔柄大)가 문과급제하고 장손 최준령(崔準寧)이 진사에 합격한 이후부터였다. 최한기는 1872년(고종 9)에 최병대가 고종의 시종이 되면서 첨지(僉知)의 벼슬에 올랐고, 사후에는 사헌부대사헌 겸 성균관좨주에 추증되었다.

조선 최고의 저술 활동으로 일생을 보낸 서울 지식인

생부 최치현은 몰락한 양반 가문을 일으킬 재목으로 촉망받았고 시고(詩稿) 10여권을 남길 만큼 개성에서 문예(文藝)로 소문이 났다. 그러나 1812년(순조 12) 27세의 젊은 나이로 요절했다. 양반으로 행세하기 어려운 생가와 달리 양가는 경제적으로 부유한 무과 집안이었다. 양부 최광현은 무과 출신이었지만 거문고를 연주할 줄 알며, 금석(金石)·서첩(書帖) 등에 고상한 취미를 가진 데다 문집 1권을 저술할 정도로 교양 있는 식자층이었다. 양가의 경제적 안정과 생부·양부의 문식(文識)은 최한기의 학자적 자질과 함께 재야에서 학문 연구에 전념할 수 있는 기반이 되었다.

최한기는 가르침[敎]과 배움[學]을 평생 종사해야 할 일로 생각하였다. “매번 기서(奇書)를 얻으면 즐거워 잠을 이루지 못하였다”고 회고할 만큼 그는 동서고금의 외국 서적을 구입하여 연구에 몰두하는 독서광이었다. 이는 <인정(人政)>에서 자신의 학문 편력에 대해 “스승과 친구를 찾아 방문한 것은 천리를 멀다 하지 않았고, 서책을 연구하는 데에는 천금을 아끼지 않았다.”고 스스로 고백한 사실에서도 알 수 있다.

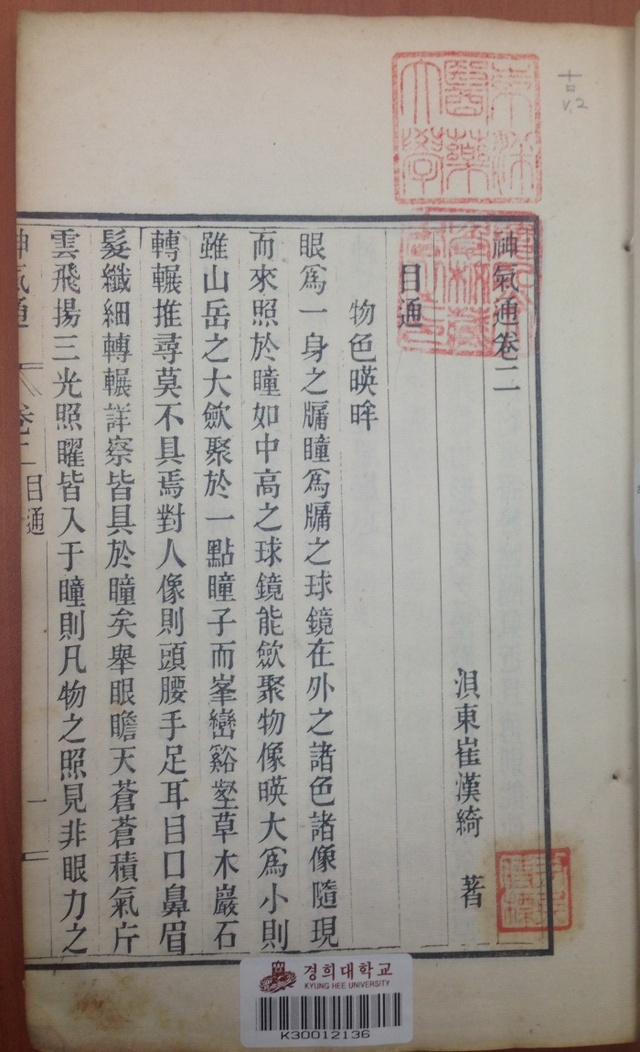

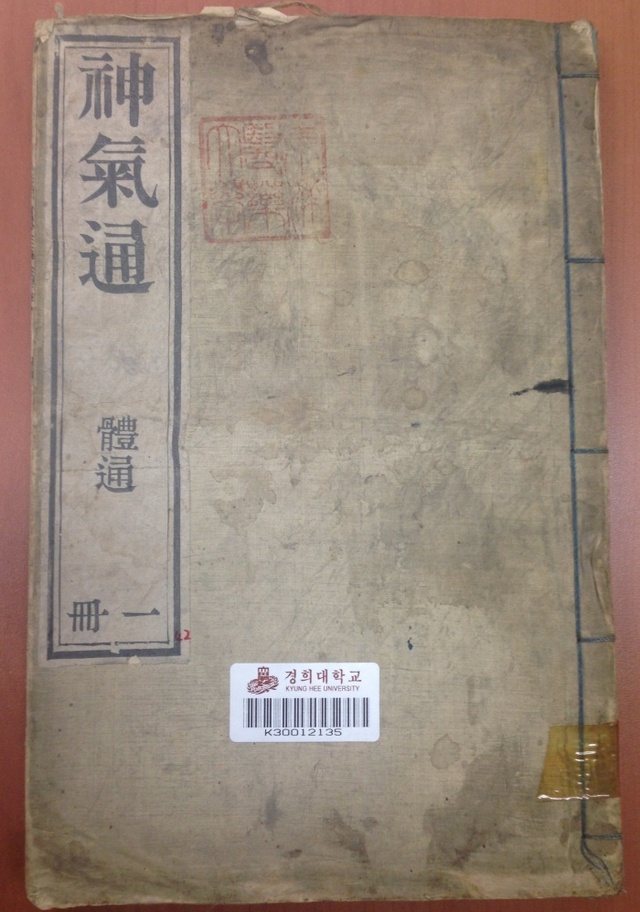

그는 폭넓은 독서와 연구 활동에 힘입어 1836년(헌종 2) 34세 때에 <신기통(神氣通)>과 <추측록(推測錄)>을 지었다. 그 후 그는 <신기통>의 ‘기(氣)’와 <추측록>의 ‘측(測)’을 따와서 <기측체의(氣測體義)>라 이름을 붙인 자신의 대표적인 저작물을 1860년 중반에 중국 북경 인화당(人和堂)에서 출간하였다. 이 책 앞부분에 ‘패동(浿東)’을 자신의 이름 뒤에 붙임으로써 세계 학계에 조선 사람인 자신의 학설을 밝혀 자기 학문에 대한 자신감을 드러내었다.

약 1천여 권(현존 15종 80여 권)을 저술하였다는 기록이 과장된 표현일지 모른다. 그러나 현재까지 확인되는 그의 저술을 살펴보면, 앞서 밝힌 저서 이외에 <기학(氣學)>·<농정회요(農政會要)>·<육해법(陸海法)>·<만국경위지구도(萬國經緯地球圖)>·<의상리수(儀象理數)>·<심기도설(心器圖說)>·<우주책(宇宙策)>·<지구전요(地球典要)> 등 철학, 정치, 사회, 천문, 지리, 수학, 의학, 농학, 공학 등에 이르기까지 다방면에 걸쳐 독보적인 학문적 업적을 남겼음은 분명하다.

동·서양의 화합을 꿈꾼 기철학자

사상은 그 시대의 거울이다. 최한기가 활동했던 19세기는 중세 봉건적 사회가 급속도로 해체 과정에 들어가면서 서세동점(西勢東漸, 밀려드는 외세와 열강을 말함)이라는 시대적 조류가 급속도로 밀려오던 시기였다. 최한기는 이와 같은 시대의 경사(傾斜) 속에 나서 자라 살아온 사람으로서, 그의 학문과 사상은 이러한 사회 상황에 그대로 투영되었다.

19세기 서양 세력의 침탈을 인식하여 새로운 길을 찾고자 했던 그는 누구보다도 새로운 지식을 습득하는 데에 열정적이었다. 그는 학문의 주류였던 사서삼경(四書三經) 중심의 성리학이 아니라 십삼경(十三經)에 학문적 관심을 두었고, 기학이라는 학문체계를 형성하면서 서구의 근대과학기술에서 돌파구를 찾고자 했다.

최한기가 제창한 기학은 소통의 학문이자 화합의 학문이다. 소통의 학문 체계를 토대로 그는 세계 각국 사람들이 함께 할 수 있는 지구촌 인류의 화합을 설계하였다. 이로써 기화(氣和)를 강조하면서 궁극적으로 인화(人和)를 중시하였고 만세의 영원한 평화를 갈망하였다. 특히 그는 유교의 윤리강상인 오륜(五倫)을 세계 화합 이론으로 보편화시켰다. 더 나아가 지구촌 인류의 평화와 화합을 위해 종래의 오륜에다 ‘조민유화(兆民有和)’의 새 강령을 추가하였다. 화합과 소통, 통합과 통일을 지향한 최한기의 학문 구상이야말로 19세기에 이미 세계화를 꿈꾼 것이다.

최한기는 성리학적 사고에 사로잡힌 유학자들과 달리 열린 마음의 소유자였다. 그가 다양한 학문 분야에 관심이 많고 저술활동이 왕성했던 것은 성리학의 배타성을 비판하고 실용적인 학문을 추구하였기 때문이다. 실제로 그는 “학문이 생활에 있으면 실(實)의 학문이 되고, 생활에 있지 않으면 허(虛)의 학문이 된다”고 주장한 바 있다. 19세기 격변기에 실증적 태도와 동양의 유학 정신을 바탕으로 서양의 과학적 지식을 수용한 그는 동·서양 학문의 가교자 역할을 한 근대 지향적 철학자임에 틀림없다.

글_이미선 한국학중앙연구원 전임연구원ㆍ고려대학교 한국사연구소 연구교수

로그인 후 이용해 주세요