조선 천문학의 가치 조망한 ‘서운관의 천문의기’

영국의 과학사학자인 조지프 니덤(Joseph Needham)은 <중국의 과학과 문명(Science and Civilisation in China)>에서 조선의 과학을 언급하지 않고는 결코 완성된 한자 문명권 과학사를 쓸 수 없다고 주장했다.

이후 <서운관의 천문기구와 시계(The Hall of Heavenly Records, 1986)>에서는 세종 때의 천문의기를 고찰해 한국 천문학의 가치를 드러냈다.

우리 역사에서 세계적 수준에 도달했다고 일컬어지는 세종 시대의 조선 천문학. 세종은 시공간을 인식하는 기술을 중국 힘을 빌지 않고 독자적으로 사용하는 수준까지 발전시켰다.

책 <서운관의 천문의기>(경인문화사 刊)의 저자인 정기준 서울대학교 명예교수는 “15세기 세계 천문학의 패러다임을 올바르게 상정하지 않고는 세종 대의 천문학은 이해할 수 없다”고 말한다.

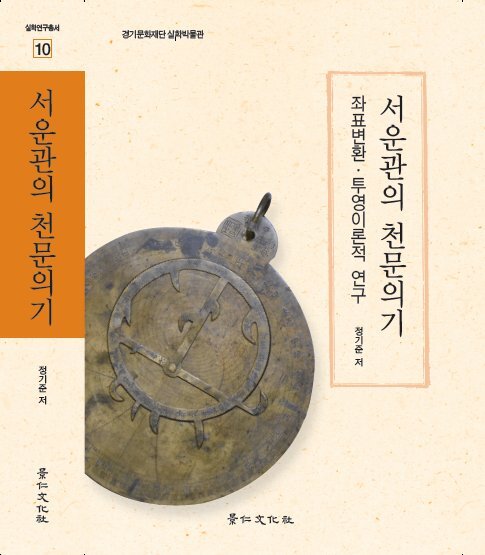

이 책은 실학박물관이 실학 연구의 저변을 확대하고자 매년 발간하는 ‘실학연구총서’의 열번째 책이다. 저자는 서울대학교 경제학과 교수를 역임하고 대한민국학술원회원으로 활동하고 있다.

그는 이 책에서 전공 분야인 계량경제학의 좌표변환과 투영 이론을 바탕으로 세종 시대의 해시계인 ‘앙부일구’에서부터 17세기 서양 천문학이 전래된 이후 만들어진 이슬람식 천문의기 ‘아스트로라브’에 이르기까지 조선시대 천문의기를 색다를 각도로 조망한다.

“세종은 왜 그토록 천문학 발전에 심혈을 기울였을까”라는 질문에서 출발해 “시간과 공간을 인식하는 학문으로서, 천문학의 발전은 곧 국력과 관련된다”는 해답을 내놓았다.

이와 관련 좌료 개념의 중요성을 사례를 들어 설명하고 관련된 오류의 근본적 원인을 ‘땅을 평평한 것으로 오랫동안 인식한 동아시아의 패러다임’으로 지적한다. 또 서로 다른 좌표체계의 관계를 분명히 인식해야만 고천문학을 올바로 이해할 수 있다고 주장한다. 값4만5천원

류설아기자

로그인 후 이용해 주세요