[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 한국학의 기원을 연 실학자, 유희

다산 정약용과 동시대를 살았던 실학자 서파(西陂) 유희(柳僖, 1773~1837)는 평생 학문 연구에만 전념해 다방면에 걸쳐 수많은 저술을 한 인물이다. 현 용인시 처인구 모현면 매산리가 고향이다.

일찍이 위당 정인보는 유희의 학문을 일컬어 “정주학을 토대로 하였으되 양명학과 연계되었으며, 청의 고증학의 학풍을 띠었다.”고 했다. 그가 남긴 방대한 학문적 업적과 우리 것에 대한 관심은 정주학에만 머물지 않고 동시대 다양한 학문적 흡수를 통해서 이루어진 것이다. 조선후기 진보적인 신조류의 학문경향을 “구시구진 求是求眞”이라 명명한 정인보는 “유희야 말로 구시구진을 학문에서 실천한 인물”이라고 평가하였다.

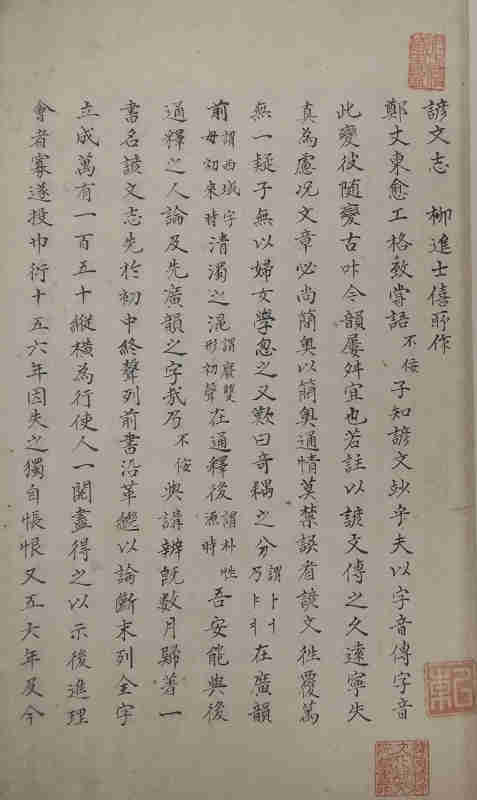

유희하면 가장 먼저 떠올리게 되는 책이 <언문지(諺文志)>이다. 유희는 역대 학자들이 대부분 한자음을 연구하는 일에만 관심을 두고 우리말에 대해서는 관심이 없다는 것을 안타깝게 여겼다. 이에 정음학자인 정동유(鄭東愈, 1744~1808)로부터 문자 음운학을 배웠는데, 정동유는 어릴 적 스승인 강화학파 이광려의 문인이자 <주영편(晝永編)>의 저자이다. 유희는 30세 전후에 <언문지>를 저술했지만 원고를 분실했다가 20년이 지난 52세인 1824년에 1권 1책으로 다시 저술했다.

유희는 한글의 기원과 관련해 “언문은 비록 몽고에서 시작되었으나 우리나라에서 완성되었으며 실로 세간에서의 지극히 오묘한 것이다”라는 기록과 “세종 때에 사신에 명하여 몽고자양(蒙古字樣)에 의거하고 명학사(明學士) 황찬(黃瓚)에게 질문하여 지은 것이다”라는 기록을 근거로 성호 이익의 몽고문자 기원설을 지지하였다.

유희는 한글의 기원이 몽골문자에서 유래했으며 ‘ㅇ’과 ‘이’ 혼용은 잘못이라고 했다. 또한 사성점은 한문에서는 필요하나 우리말에는 불필요하며, 된소리는 각자 병서하는 것이 옳다고 주장했다. 또한 초성, 중성, 종성의 문자 음운을 새롭게 해석하고 표기하여 한자음을 제대로 표기할 수 있도록 한글을 교정할 것을 강조했다. 유희의 <언문지>는 이전의 한자음 위주의 연구에서 벗어나, 우리말 위주의 연구를 시도한 것으로 조선 시대 국어학 연구서 중 가장 뛰어난 것으로 평가받고 있다.

유희는 그간 <언문지(諺文志)>나 <물명고> 등을 저술한 국어학자로만 소개되어 왔다. 그가 한글 연구에 탁월한 업적을 남겼긴 하지만, 그 밖의 업적이 소개되지 못한 것은 정약용의 <여유당전서>에 버금가는 규모의 거작인 <문통(文通)>이 행방불명 상태였기 때문이다. 위당 정인보가 유희의 <문통>을 “평생 저술의 총회(總匯)된 거편(鉅篇)”이라고 소개한 바 있지만, 위당이 납북되면서 <문통>의 소재는 알려지지 않았다. 2004년 필사본 <문통>이 발견되면서 박물학자이자 실학자로서 유희가 다시 재조명되고 있는 것은 반가운 일이다.

정성희 실학박물관 학예연구사

로그인 후 이용해 주세요