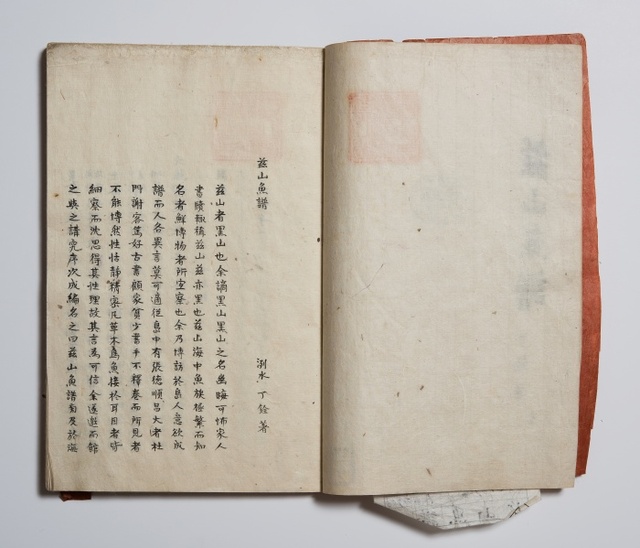

[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 조선시대 어류박물학의 보고, ‘자산어보’

정약전(丁若銓, 1758~1816)의 호는 손암(巽菴)이며 다산 정약용의 친형이다. 일찍이 성호 이익의 학문을 이어받은 권철신(權哲身)의 문하에서 수학하였다. 사돈인 이벽의 영향으로 서양 수학책인 <기하원본>과 천주교에 대한 교리를 접하며 서양의 학문에도 조예가 깊었다.

1790년(정조 14) 여름 원자(순조)가 태어나는 것을 기념하여 시행된 증광별시에 급제하였다. 이후 조정에서 정조의 아낌을 받으며 1797년 성균관 전적을 거쳐 병조좌랑이 되었고, 왕명으로 <영남인물고> 편찬에 참여하였다.

하지만 1800년 정조의 급작스런 죽음과 이듬해 일어난 천주교 박해로 유배되었고, 같은 해 11월 조카사위인 황사영의 백서사건으로 재 압송되어 국문당한 후 흑산도로 유배되었다. 그 곳에서 정약전을 나오지 못하고 생애를 마감하였다.

돌아올 수 없었던 유배생활

정약전이 우이도(소흑산도)에 도착했을 때 나이 41세였다. 이 곳에서 정약전은 섬사람들과 좋은 관계를 유지했다. 정약용이 찬한 묘지명에 “섬사람들과 친구처럼 지내며 교만스럽게 대하지 않으니 사람들이 매우 좋아하여 서로 다투어 주인으로 섬겼다.”라고 하였다.

정약전은 우이도에서 1807년 무렵 대흑산도로 거주지를 옮겼다. 이곳에서 그는 사촌서실(沙村書室)을 짓고 아이들을 가르쳤다. 정약용이 지은 기문에 따르면 “손암형님이 흑산도 귀양살이 하신지 7년이 되어 5~6인 아이들이 따르며 사서(四書)와 역사를 배우게 되어 초가 두어 칸을 지어 ‘사촌서실’이라 이름짓고 내게 서당기를 지으라 하시기에 누에 채반을 비유로 들어 이곳에서 글을 배우는 아이들을 깨우쳐 준다.”라고 하였다.

정약전은 59세의 나이로 유배지에서 생을 마감하였다. 동생 정약용은 형의 죽음을 가장 슬퍼한 사람이었다. “외로운 천지사이에 우리 손암선생만이 나를 알아주는 사람이었는데, 이제는 잃어버렸으니, 앞으로는 비록 터득하는 바가 있더라도 어느 곳에 입을 열어 함께 말할 사람이 있겠느냐.”고 탄식하였다.

흑산도의 주민들은 정성껏 정약전의 장례를 치루었다. 묘지명에는 돌아가신 뒤 3년 만에 율정(栗亭)의 길로 운송하여 고향으로 돌아왔다고 기록하고 있다.

절망 속에서 실천한 실학 정신

<자산어보>의 서문에서 정약전은 실용에 도움이 될 목적으로 이 책을 편찬했다고 밝히고 있다. 즉 “이 책은 병을 치료하고 쓰임을 이롭게 하며 재산을 잘 관리하는데 있어서 여러 전문가에게 진실로 도움이 될 만한 것이 있을 것”이라 하였다.

어보의 편찬에는 정약전과 함께 두 명의 인물이 관여했다. 흑산도에 살았던 장창대와 정약용의 강진 제자 이청이었다. 어보의 탄생에 결정적인 역할을 한 인물은 흑산도에 살았던 장창대란 인물이었다.

“섬 안에 장덕순(張德順) 창대(昌大)라는 사람이 있었다. 성격이 조용하고 정밀하여 대체로 초목과 어조 가운데 들리는 것과 보이는 것을 모두 세밀하게 관찰하고 깊이 생각하여 그 성질을 이해하고 있었다. 그러므로 그의 말은 믿을만했다. 나는 드디어 이 분을 맞아 함께 묵으면서 물고기의 연구를 계속했다.”

실제 정약전은 장창대의 말을 어보에서 9군데나 인용하고 있었다. 예를 들어 청어에 대해서 “창대가 말하기를 ‘영남에서 나는 것은 등뼈가 74마디이고, 호남에서 나는 것은 등뼈가 53마디’라고 한다”라고 했다.

학술적인 고증으로 어보의 탄생을 조력한 인물은 정약용의 강진제자 이청이다. 어보에는 이청의 의견이 68군데 등장한다. 흑산도 현장에서 정약전은 주로 해양생물에 대한 관찰을 기록했다면, 이청은 문헌고증을 통해 그 내용을 보완하였다.

조선시대 ‘어류박물학’의 보고

해양박물학의 관점에서 <자산어보>에 보이는 새로운 방법론은 크게 4가지이다. 새로운 이름의 작명, 문헌을 통한 고증, 체계적인 분류방식, 세밀한 경험적 고찰이 그것이다.

어보에는 총 226종의 해양생물의 이름이 수록되어 있다. 이중 중국어명 41종, 속명을 사용한 것 22종, 방언의 의미를 살린 것 32종, 직접 이름을 작명한 것 131종이다. 정약전이 책을 편찬하며 이름이 없는 해양생물의 명칭을 정한 것이 전체 58%에 이르고 있다.

문헌을 통한 검증의 경우 조선 어류의 박물지로 이 책에 인용되는 고문헌은 총 104종으로 파악된다. 그 종류도 매우 다양하다. 의학, 사전, 문학, 경서, 역사, 박물학류 등이 망라되어 있다.

체계적인 분류방식도 어보의 주요한 장점으로 거론된다. 정약전은 해양생물을 비늘이 있는 종[鱗類]과 비늘이 없는 종[無鱗類], 껍질이 있는 종[介類], 잡류로 구분했다. 잡류는 해충(海蟲), 해금(海禽), 해수(海獸), 해초(海草)를 포함시켰다. 모든 해양생물을 망라했고 상하위 범주를 분류하고 있는 점이 독창적이다.

어보에서 가장 주목해야 할 내용은 세밀한 경험적 고찰이다. 정약전은 자신의 직접적인 관찰과 경험을 중요하게 여겼다. 그는 관찰을 통해 해양생물의 크기, 형태, 색깔, 습성, 촉감, 맛 등에 대한 정보를 생생하게 글로 묘사했다. 또한 어보에는 현지인들의 전언도 풍부하게 포함하고 있다. 섬사람들의 경험과 지식을 곳곳에서 인용하고 있었고, 모두 자신이 관찰한 것에 대한 보충설명으로 싣고 있다.

이처럼 <자산어보>는 해양생물에 대한 과학적 관찰이라는 점에서 독보적인 위상을 차지한다. 정약전은 세밀한 경험적 고찰과 체계적인 분류법 등 이전의 어보들이 도달하지 못했던 성취를 이루었다. 유배지라는 절망의 땅에서 조선시대 ‘어류박물학’의 보고가 탄생했던 것이다.

글_조준호 실학박물관 학예팀장

로그인 후 이용해 주세요