[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 백탑파의 무장 백동수, 조선무예의 종합판을 편찬하다

승인

2017-09-04 13:17

백동수(白東脩, 1743∼1816)의 본관은 수원이며 절충장군(折衝將軍) 용양위(龍驤衛) 부호군(副護軍) 백사굉(白師宏)의 아들로 태어났다. 그의 집안은 대대로 무장을 배출한 가문으로 신분상 중인인 서얼에 속하였다. 백동수의 누이는 이덕무와 혼인하였다. 이를 인연으로 그는 박지원을 중심으로 형성된 이른바 ‘백탑파’ 실학자들과 교유할 수 있었다. 오늘날 전하는 백동수에 대한 기록은 백탑파의 일원이었던 이덕무와 박지원, 박제가 등이 그와 교류를 가지면서 남긴 것이 대부분이다.

백동수는 29세 때인 1771년(영조 47)에 무과에 급제하였지만, 관직에 나갈 기회를 얻지는 못했다. 당시 ‘만과(萬科)’라고 불릴 정도로 무과 합격자의 수는 많았지만, 실제 관직은 크게 부족했기 때문이다. 이에 백동수가 가족을 이끌고 강원도 인제 기린협으로 들어가 농사와 목축을 통해 생계를 이어가는 동시에 무예와 학문을 닦는데 힘썼다.

박지원은 이때 백동수에게 써 준 글에서 그의 인간됨을 크게 칭찬하였다.

“영숙(백동수의 자)은 장수 집안의 자손으로 그의 선조 중에는 충성으로 나라를 위해 죽은 이들이 있어 지금도 사대부들이 슬퍼한다. 영숙은 전서(篆書)와 예서(隸書)에 능하고 전고(典故)에도 익숙하다. 젊어서는 말도 잘 타고 활도 잘 쏘아 무과에 급제했다. 비록 시운을 만나지 못해 영달하지는 못했지만 군주에 충성하고 나라를 위해 목숨을 바치려는 그 뜻은 충분히 선조의 뛰어난 공적을 계승할 만하여 사대부에게 부끄럽지 않다.”

정조가 즉위한 1776년이 되자 백동수는 정9품 무관직인 부사용으로 관직에 복귀하며 은거생활을 마무리하였다. 이후 정조는 서얼 인재를 등용하면서 백동수는 어영청(御營廳) 초관(哨官)이 되었다. 오늘날로 치면 장교 신분의 관직에 오른 것이다. 1789년에 정조가 국왕의 친위군인 장용영(壯勇營)을 청설했을 때 초관에 제수되었다. 다음해 정조의 명에 의하여 규장각 검서관으로 있던 이덕무, 박제가와 함께 <무예도보통지(武藝圖譜通志)>의 편찬에 참여하게 된다.

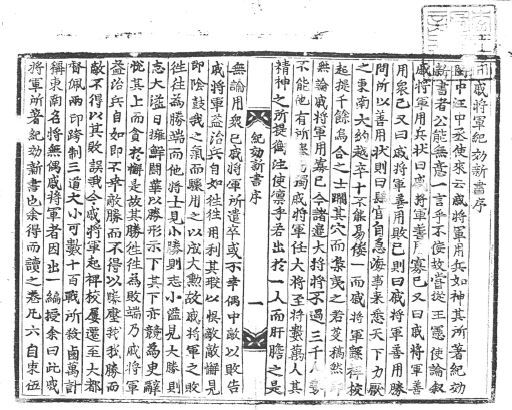

전통적으로 조선의 군사력은 활에 비해 도검을 사용하는 단병(短兵) 접근 전에 취약했다. 임진왜란이 일어났을 때 이러한 문제점이 그대로 불리한 전황으로 나타났다. 이에 조선군은 명나라 장수 척계광(戚繼光)이 왜구에 대처하기 위해 고안한 절강병법을 다룬 <기효신서(紀效新書)>를 도입했다. 이에 따라 조선의 군대는 속오법(束伍法)과 살수, 사수, 포수의 삼수병(三手兵) 체제를 도입하는 개혁을 실시하였다.

조선에서는 이후에도 <기효신서>에 바탕을 둔 무예의 실기와 군사운영의 방략에 지속적인 관심을 기울였다. 특히 영조 대에는 모원의(茅元儀)의 <무비지(武備志)>를 청나라에서 수입해 왔다. 무예에 관심이 많았던 사도세자가 대리청정 시기에 기존의 <무예제보>에 12종을 더 늘려 곤봉, 등패, 낭선, 장창, 당파, 쌍수도, 죽장창, 기창, 예도, 왜검, 교전, 월도, 협도, 쌍검, 제독검, 본국검, 권법, 편곤의 18가지 보병무예로 <무예신보(武藝新譜)>를 편찬했다.

<무예도보통지> 편찬에 참여하다

정조는 즉위 후 장용영 설치를 통해 기존 군영에 대한 개혁 작업을 추진하였다. 그리고 그 연장선상에서 정조는 아버지 사도세자가 편찬한 <무예신보>의 완성이란 목표 하에 무예도보통지의 편찬 작업을 본격화하였다. 군제 정비 및 일선 장병들을 대상으로 무예 실기를 보급하며 군제 개혁의 내실을 기하고자 했던 정조의 의지가 반영된 사업이었다.

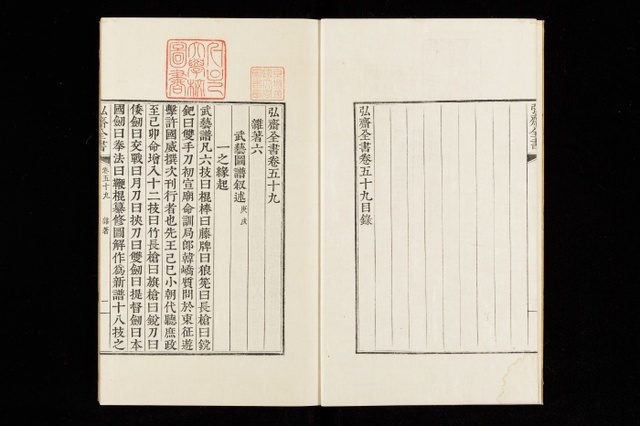

<무예도보통지(武藝圖譜通志)>의 편찬 작업에 참여한 백동수와 이덕무, 박제가 등이 맡은 일에 대해서는 정조의 문집 <홍재전서(弘齋全書)>의 무예도보서술(武藝圖譜叙述) 편찬 조에 기록되어 있다. 이덕무에게는 옛 서고의 서적들을 열람 참고하도록 했고, 박제가에게는 판하본(板下本)을 쓰도록 하였다.

백동수는 병기의 사용법을 숙지한 장용영 장교들과 함께 기예를 살피고 시험하는 실무를 담당하였다. 이는 그가 여러 가지 무예에 뛰어났음은 물론 고서를 통해 전해지던 각종 무예 관련 기록을 이해할 수 있을 정도로 학문에 조예가 깊었기 때문이다.

이덕무는 성대중에게 보낸 편지에서 “탕춘대에서 백동수, 박제가와 함께 무예도보통지의 내용을 채우고 있으며 책을 완성하여 정조에게 올리기 전까지는 그 자리를 떠날 수 없다”고 작업에 매진하는 상황을 전하고 있다. 이들의 노력으로 <무예도보통지>는 1790년(정조 14) 4월 29일에 완성되어 국왕에게 바쳐졌다.

<무예도보통지> 편찬 이후 백동수는 훈련도감의 주부(主簿)와 지방의 현감들을 역임하다가 1816년 74세로 세상을 떠났다. 성대중의 아들인 성해응은 아버지와 절친했던 백동수의 부고를 듣고 “집안이 본래 넉넉하였으나 궁핍한 사람들을 구제하기를 좋아하여 재산은 흩어지고 가세가 기울면서도 베풀기를 그치지 않았다.”고 하였다. 그리고 죽음을 앞에 두었으면서도 “목숨에는 한도가 정해져 있으니 무엇을 걱정하겠는가.”라고 담담히 반응한 그의 기상을 글로 적으며 “다시는 기남자를 볼 수 없게 되었구나!”라는 문장으로 깊은 애도를 표했다.

<무예도보통지>는 4권으로 구성되었는데, 각 권마다 무기의 종류에 따라 세부 항목을 서술하였고, 각종 무술의 실전 용례뿐만 아니라 무기의 규격과 제작법, 다른 나라 무기와의 비교 등까지 각종 사항을 기록하고 있다. 이전의 군사 서적이 정확한 서술 없이 형태의 명칭만 나열한 것에 비해 무예도보통지는 다양한 도판을 수록했고, 실제 시연을 통해 움직임을 일일이 표현할 수 있도록 했다. 바로 뛰어난 무인이자 학자였던 백동수의 탁월함이 수준 높은 조선 무예의 종합 판을 탄생시키는데 기여했던 것이다.

글_최문주 전 실학박물관 학예연구원

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요