[실학칼럼] 조선후기 천문학을 이끈, 서호수_정성희

조선후기 천문학을 이끈, 서호수_정성희

<한국 천문학사 연구>를 쓴 고 유경로 교수는 조선시대 3쌍의 천문학자가 있는데 첫 번째가 세종대의 이순지와 김담이며, 둘째가 영정조대의 서명응과 서호수 부자, 세 번째가 철종대의 남병철과 남병길 형제라 하였다. 이처럼 훌륭한 과학적 업적 뒤에는 혼자의 힘보다는 쌍을 이뤄 더 큰 업적을 내는 경우가 많다.

조선후기 천문학을 이끈 서호수(徐浩修)는 1736년(영조 12) 9월 25일 북학파의 시조로 일컬어지는 서명응과 어머니 전주이씨 사이에서 맏아들로 태어났다. 부친인 서명응은 사도세자와 정조의 교육을 담당하였고, 정조 즉위 후 규장각 설립에 관여하며 편찬 사업을 주도한 인물이다. 정치적으로는 학문에 있어 개방적이고 실증적인 자세를 보인 소론계이다.

서호수는 한산이씨와 결혼하여 4남 2녀를 두었다. 그 중 둘째 아들이 바로 <임원경제지>를 편찬해 농학에 큰 업적을 남긴 것으로 유명한 서유구이다. 이처럼 서호수의 가문은 부친 서명응과 아들 서유구, 형제인 서유본과 그의 아내인 빙허각 이씨 등 과학과 농학, 백과전서 등에 학문적 성과를 낸 조선후기 대표적인 실학자 집안이다.

조선 후기 천문역산 프로젝트를 총괄하다

서호수는 1765년(영조 41) 식년문과에 장원급제한 후 본격적인 관료의 길을 걸었다. 천하의 서호수도 암기력은 그리 좋지 못했다. 31살 때인 1761년 성균관 유생시절에 칠석제(七夕製:음력 7월 7일에 보든 과거시험)에서 차석을 차지했다. 칠석제에서 수석을 차지한 이약채와 차석을 차지한 서호수가 영조를 알현했는데, 그 자리에서 영조는 이들에게 <서경> ?주서(周書)?의 ‘소고편(召誥篇)’을 외우게 했다. 서호수가 외우지 못하자 “내가 너의 조부와 아비를 생각하여 급제를 내리려 했는데, 네가 외우지 못했구나”하는 책망을 들었다. 1764년에 서호수는 오늘날 논술에 해당하는 ‘제술製述’에서 급제했지만 외우는 ‘강講’에는 유독 약한 모습을 보이곤 했다. 실제 조선시대 과거시험에서 지방 유생들은 ‘강’에 강했고, 서울 유생들은 제술시험에 강했다.

서호수는 1770년 채제공, 홍봉한, 부친인 서명응 등과 함께 <동국문헌비고> 편찬에 참여하면서 부친 서명응에 이어 본격적으로 천문역산 분야에 1인자로 이름을 알리기 시작했다. <동국문헌비고>는 지금도 널리 인용되는 조선의 정치·경제·문화 등 각종 제도와 문물을 분류하고 정리한 최고의 백과사전이다. 서호수는 <동국문헌비고>를 편찬할 때 천문학 분야를 정리한 ‘상위고(象緯考)’ 집필을 맡았다. ‘상위고’는 고대 이래 조선에서의 역법과 관측기기의 역사, 우주의 형체와 구조에 대한 역대 이론들, 천체 운행에 대한 천문학 이론, 중요한 천문학의 상수들에 관한 내용이 실려 있다.

<동국문헌비고> 상위고의 편찬을 시작으로 서호수는 관상감 제조가 되어 1777년에는 혼천의 중수를, 1789년에는 국가 표준 시간체제 정비를 주도했다. 또한 1791년에는 정밀지도를 바탕으로 전국 주요 도시의 위도를 계산함으로써, 전국의 밤낮 시각과 절기를 정확하게 계산할 수 있게 했다. 서호수는 태조 때에 만들어진 ?석각천문도(石刻天文圖)?가 제대로 관리되지 않고 있는 것을 보고 영조에게 흠경각을 새로 짓고 ?석각천문도?의 새 인쇄본을 만들어 보관하도록 건의하였다. 또한 ?상위고?를 정리하면서 세종대의 옛 제도를 바탕으로 측우기를 만들기도 했다.

서호수는 정조대에 관상감 제조를 맡아 본격적으로 각종 천문학 관련 사업과 함께 조직 개편을 단행했다. 역관인 김영에게 시헌력법에 의거하여 적도경위의(赤道經緯儀)와 지평일구(地平日咎)를 새로 만들게 했다. 중인 신분 천문학자인 김영은 이 해에 시각측정의 기준이 되는 중성(中星)의 위치를 새로 정하여 <신법중성기>를 편찬했고, 시헌력의 96각법에 의거하여 시각측정법을 기준을 수정한 <신법누주통의>를 편찬한 인물이다. 1791년에 서호수는 관상감의 조직을 정비하여 대통추보관과 같이 필요 없는 관직은 폐지하고 명과학 분과의 정원을 늘렸다. 아울러 관상감의 업무와 녹봉에 따른 규정이 새로 정해지게 되었다.

1796년에 서호수는 김영·성주덕과 함께 조선시대 천문역산학의 역사를 기술한 <국조역상고(國朝曆象考)>를 편찬하였다. 성주덕은 중인 출신의 천문학자로 1818년에 관상감의 역사인 <서운관지書雲觀志>를 편찬한 인물이다.

연행사로 열하를 다녀오다

서호수는 1776년 정조가 즉위하자 진하겸사은부사로 청나라 연경(지금의 북경)에 다녀왔다. 이때 동행한 인물이 아스트로라브를 만든 실학자 유금이다. 서호수는 1790년에도 청나라 건륭제의 팔순을 축하하기 위해 다시 진하겸사은부사로 청나라에 다녀왔다.

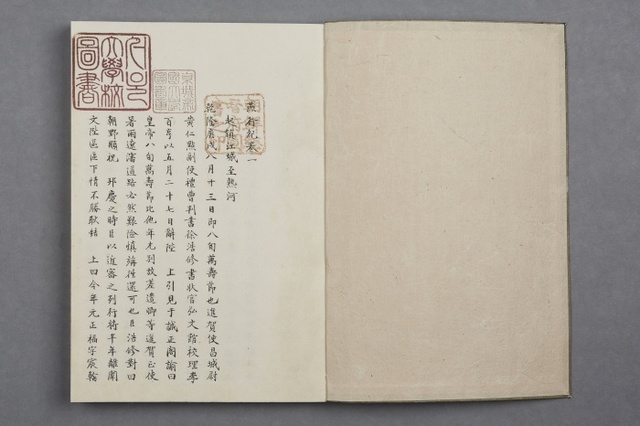

조선후기 청나라 연행에서 열하를 간 것은 딱 두 번이다. <열하일기>의 저자 박지원이 갔던 1780년 연행과 서호수가 갔던 1790년 연행이다. 그런데 서호수의 1790년 연행은 여러 가지 면에서 큰 의미가 있다. 박지원이 갔던 1780년 연행과 달리 북경을 거치지 않고 황제가 있는 열하로 곧장 간 후 북경으로 간 것이다. 때문에 서호수의 1790년 사행길은 조선시대 한번도 가지 않은 유일한 사행로였다. 서호수는 열하를 다녀온 뒤 『열하기유』를 남겼다. 1790년 열하에는 서호수 외에도 박제가와 유득공이 동행했는데, 유득공은 열하를 다녀 온 후 <열하기행시주>라는 시집을 남겼다.

서호수는 관료이지만, 전문적인 천문학자였고 당대 여러 학자들로부터 최고의 역산가로 인정을 받았다. 세종대에 이순지가 <칠정산내편>을 편찬하면서 자주적인 역법의 완성을 보았다면, 18세기 서양천문학이 도입되면서 조선후기 천문학의 수준을 끌어올린 인물이 서호수였다. 서호수는 중국으로부터 각종 최신의 서적을 들여와 편찬하는 한편, 천문역산 프로젝트의 대부분을 맡아 총괄하였다. 18세기 조선 천문학의 발전은 서호수의 공이 가장 크다. 천문을 비롯하여 서양 과학의 우수성을 인정하고 적극적으로 수용하려 했던 인물이었다. 부친인 서명응이 동양의 전통 역(易)을 바탕으로 서양의 우주론을 이해하려 했다면, 서호수는 완전히 서양 천문학을 이해하고 수용한 인물이다.

글_정성희 실학박물관 책임학예사

로그인 후 이용해 주세요