[경기천년 999+1, 경기도의 思想과 思想家] 36. 정약용이 ‘경세유표(經世遺表)’를 쓴 까닭은?

도넘은 적폐 ‘망국 위기감’… 낡은 나라를 새롭게 하자!

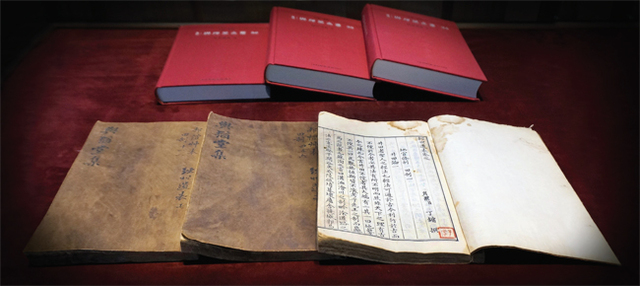

내년은 <목민심서(牧民心書)> 저술 200주년이다. 두 책은 다산 정약용의 대표 저서이다. <경세유표>는 어떤 책인가? 책 이름에서 알 수 있다. 책 이름은 본래 ‘방례초본(邦禮草本)’이었는데, 나중에 ‘경세유표’란 이름을 붙였다.

‘경세유표’와 ‘방례초본’이란 이름에서 책의 성격을 알 수 있다. <경세유표>는 ‘경세(經世)’를 위한 책이다. 다산은 자신의 학문을 경학(經學)과 경세학(經世學)으로 구분했다. 500권이 넘고 다방면에 걸친 그의 방대한 저서들이 이 두 가지로 분류되는 것이다.

‘경학’은 유학 경전, 즉 육경(六經, 시서예악역춘추)과 사서(四書, 논어맹자대학중용)를 연구한 것이다. ‘경세학’은 세상을 경영하기 위한 것이다. 대표적인 경세학 저서가 <경세유표>, <목민심서>, <흠흠신서>이다. 이 세 책을 ‘1표2서’라 부른다.

■ ‘경세유표’는 경세서 가운데 대표작

다산은 경학을 통해서 수기(修己), 즉 자신을 다스리고, 경세학을 통해서 치인(治人), 즉 남을 다스린다고 했다. 그리고 경학이 본(本)이고, 경세학이 말(末)이라 했다. 그렇다고 본을 강조하고, 말을 무시한 것이 아니다.

다산은 말을 갖춤으로써 본도 완성된다는 생각을 갖고 있었다. 주자학자들은 늘 군주의 마음을 강조하고, 도덕성을 강조하면서 경세론은 소홀히 하는 경향이 있었다. 그러나 다산은 도덕적인 사회를 위해서라도 경세를 잘해야 한다는 입장으로 분류할 수 있다. 이용후생(利用厚生)이 있어야 정덕(正德)이 이뤄진다고 하는 북학파와 같은 논리다. 이것이 조선후기 실학의 특징이었다.

다산의 대표적인 경세서인 ‘1표2서’, 즉 <경세유표>, <목민심서>, <흠흠신서> 이 셋은 서로 연관성을 갖고 있다. <경세유표>는 국가경영을 위한 제도 개혁안이다.

그런데 제도 개혁이란 시간이 걸린다. 그래서 당장 현행 법제 아래에서라도 수령이 운영을 잘하면 백성에게 혜택이 돌아가지 않겠냐는 취지로 쓴 것이 <목민심서>다. 그리고 인간의 생명에 관련되어 중요할 뿐만 아니라 전문성도 요구되는 형사작용에 관해서는 특별히 별도의 책으로 편찬한 것이 <흠흠신서>이다.

그런데 이름으로 보자면 <경세유표>는 경세서 가운데에서도 대표임을 알 수 있다. <경세유표>가 48권 미완성으로 마무리를 하는데 이는 <목민심서>와 <흠흠신서>에서 보완되어 전체적으로 완결성을 갖는다고 볼 수 있다. 1표2서는 한 세트인 셈이다.

그다음 ‘유표’이다. 유고, 유물 등이란 단어에서 볼 수 있듯이 ‘유(遺)’란 죽어서 남긴다는 말이다. ‘표(表)’는 무엇인가? 제갈량의 ‘출사표’에서 알 수 있듯이 임금, 군주에게 바친다는 뜻이다. 마키아벨리의 군주론과도 같은 맥락이라 할 수 있다. ‘유표’란 살아서는 기대할 수 없고, 죽어서라도 임금에게 바치는 글이란 뜻이다. ‘경세유표’니까 죽어서라도 임금이 보고 채택해주었으면 하는 국가경영대책, 또는 국가개혁안이란 뜻이다. 간절함이 배어 있다.

다산은 어떤 군주를 상정했을까? 다산은 서문에서 군주에게 근(勤, 부지런)과 밀(密, 치밀)을 요구했다. 요·순 같은 영명한 군주가 팔짱을 끼고 무위(無爲)의 정치를 했다는 주장에 대해 반박했다. 그들은 대단히 부지런하고 치밀했다는 것이다. 바로 유위(有爲)의 정치론이다. 군주는 신료들이 하는 일을 평가하고 이끌고 하는 일을 잘해야 하는데, 여기에는 근면함과 치밀함이 필요하다는 것이다.

다산이 왕권강화를 주장했지만 그것이 왕을 높이기 위한 것이 아니라 왕정(王政)이 행해지기를 기대해서라는 것을 알 수 있다. 다산의 군주는 구름 위에 존재하는 전제적 군주가 아니라 부지런히 왕정을 시행할 책무를 지닌 공적(公的) 존재이다. 여기서 왕정이란 것은 일반 주자학자들이 말하는 도덕성의 문제가 아니라 사공(事功)을 가리킨다. 실제의 일에서 성취를 이루는 것이다.

그런데 <경세유표>의 본래 이름은 ‘방례초본’이라고 했다. ‘방례(邦禮)’란 무엇인가. 서문인 방례초본인(邦禮草本引)에서 ‘예(禮)’를 말하고 있다. ‘예’란 천리와 인정에 부합하는 자연스러운 것이다. 이에 대조되는 ‘법’이란 위협하고 협박하여 겁을 주어 억지로 따르게 하는 것이다. “선왕은 예로써 법을 삼고, 후왕은 법으로써 법을 삼았다”고 다산은 말했다. ‘법’으로써 ‘법’을 삼았다니? 여기서 법이란 단어가 두 가지로 쓰였다. 본디 ‘법’이란 한자어는 ‘형벌’이란 뜻과 ‘모범, 제도, 질서’란 뜻의 두 가지 용법이 있었다. 요컨대 다산의 결론은 천리와 인정에 부합하는 예로써 다스려야 한다는 것이다. 바로 예치(禮治)다.

‘방례(邦禮)’는 바로 ‘주례(周禮)’에 비견되는 말이다. <주례>는 위서 논쟁이 있는 책이지만, 역사적으로 경세에 관심있는 사람들이 주목했던 책이다. 바로 육전체제(육전체제란 이전, 호전, 예전, 병전, 형전, 공전 등 6가지를 말한다)가 바로 이 책에 근거하고 있다.

‘주례’는 ‘주관(周官)’이라고도 하는데, 천·지, 춘·하·추·동(天地, 春夏秋冬)의 여섯가지에 관(官)자를 붙여서 천관·지관·춘관·하관·추관·동관이란 여섯 이름이 나온다. <경세유표>의 목차도 이것으로 구성되어 있다. 천지, 춘하추동에서 인간의 질서를 자연의 질서에 맞추려는 의도와 불변과 변화를 아우르는 의미를 볼 수 있다.

중국의 <당육전>이나 <경세대전> 등은 모두 그 바탕에 <주례>가 있었다. 우리나라의 <조선경국전>, <경국대전> 등도 마찬가지였다. <주례>가 후대의 경세가들에게 주목을 받는 것은 망라성과 구체성이 아닌가 생각한다. 다산은 이를 받아서 ‘방례’라는 이름으로 자신의 경세책을 집약하고자 했던 것이다.

마지막으로 ‘초본’이란 무슨 뜻인가? 이것은 자신의 의견을 100%로 고집하는 것은 아니고 논의하여 수정 윤색이 가능하다는 뜻이다. 또한 시행해보면서 그 결과를 갖고 내용을 고칠 수도 있다고 말한다. 실천적인 사람은 유연하다. 이렇게 다산은 초본임을 강조하면서도 15개 불가역조항을 제시했다. 즉 15가지 내용은 자신의 주장대로 했으면 하는 희망을 밝힌 것이죠. 이용감 설치 같은 내용도 이 목록에 들어 있다. 이용감은 외국의 선진기술을 배우는 전담기구로서 제안한 것이었다.

■ 관료체제 대수술 ‘공공성’ 높이기

그렇다면 <경세유표>는 어떤 내용을 담고 있는가? 앞부분은 설관분직(設官分職)이다. 즉 관료체제 정비론이다. 육전(六典)체제에 입각해서 군주 밑에 의정부가 있고, 그 밑에 6부가 있다. 그리고 각 부에는 20개의 기관이 속해 있다. 따라서 모두 120개 기관이 된다. 여기서 주목할 것은 왕실의 특수성을 인정하지 않고 왕실기구도 모두 6부에 편제되어 있다. 이는 군주의 공공성을 높인 것으로 해석된다.

그런데 다산은 이미 서경이나 대학 등의 경학 연구에서 정치의 과제 내지 군주의 소임을 용인(用人, 인재 등용)과 이재(理財, 나라와 백성의 살림살이)로 집약했다. <경세유표>는 이에 부응하여 주요 내용을 구성하고 있다. 즉 관직에 관한 부분에 이어 여러 제도개선론이 나오는데, 대개 용인과 이재에 관한 것이다.

즉 인사를 담당하는 이조와 교육과 인선을 담당하는 예조에 관련된 사항으로, 각각 평가를 위한 고적제나 선발을 위한 과거제 등을 말하고 있는데, 모두 용인을 위한 것이다. 재정을 담당하는 호조에 해당되는 부분에서는 많은 부분을 할애해서 전제(田制)에 관해서 논하고 있다. 이는 세금을 걷는 부공제 등과 함께 이재를 위한 것이다.

다산은 왜 <경세유표>를 썼는가? 그것은 제도가 오래되어 폐단이 많음에도 불구하고 개혁하지 않아 자칫 나라가 망할지도 모른다는 위기감에 쓴 것이다. 다산은 서문에서 개혁에 대한 그릇된 반감부터 제거하고자 했다.

개혁론을 제기하면 으레 왕완석의 사례를 들어 반대하는데, 왕안석의 잘못을 핑계로 개혁을 거부할 수 없다는 것이다. 개혁거부론은 또 있었다. 제도를 고치려면 ‘조종지법(祖宗之法)’임을 내세워 함부로 손을 대지 못하게 하는 것이다. 다산은 본디 제도를 처음 만들 땐 반발과 조건 미숙으로 충분한 내용을 갖추지 못했기 때문에 손보는 것은 당연하다고 주장했다.

다산은 자신의 개혁론을 뒷받침하기 위해 공법, 대동법, 균역법 등의 개혁의 선례를 소개했다. 더 나아가 터럭 하나도 병들지 않은 것이 없다면서 개혁의 당위성을 주장했다. 바로 ‘신아지구방(新我之舊邦), 우리의 낡은 나라를 새롭게 하자!’ 이것이 경세유표의 슬로건이다.

여기에다 다산은 자신의 재야에 있는 처지에 주제넘은 것 아니냐는 가상의 질문을 스스로 던지고선 답했다. 바로 반계 유형원이 재야에서 <반계수록>을 지어 국가에서 간행하지 않았느냐는 것이다. 다분히 변명조로 이야기했지만, 경세가로서 자신의 근원을 반계로부터 찾으면서, 기실은 자신을 경세가의 계보에 당당하게 자리매김한 것이다.

<경세유표>가 오늘을 사는 우리에게 던지는 메시지가 무엇일까? 공공성, 개혁성(시대에 따른 변화의 자세), 부지런하고 치밀하게 일하는 지도자상(像) 등이 아닐까.

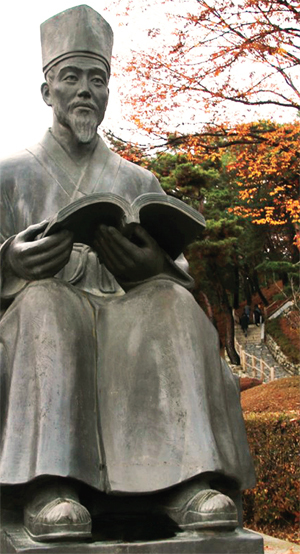

김태희 다산연구소 소장

로그인 후 이용해 주세요