50대 포함된 황혼이혼 통계…신기준 적용하니 전혀 다른 결과

미래에셋은퇴연구소, 황혼이혼의 새로운 개념 정의

고령자의 이혼 건수나 이혼율이 다른 연령대에 비해 심각하지 않다는 주장이 제기됐다.

미래에셋은퇴연구소는 이런 내용을 담은 은퇴리포트 42호 ‘통계로 본 황혼이혼의 오해와 진실’을 발간했다고 10일 밝혔다.

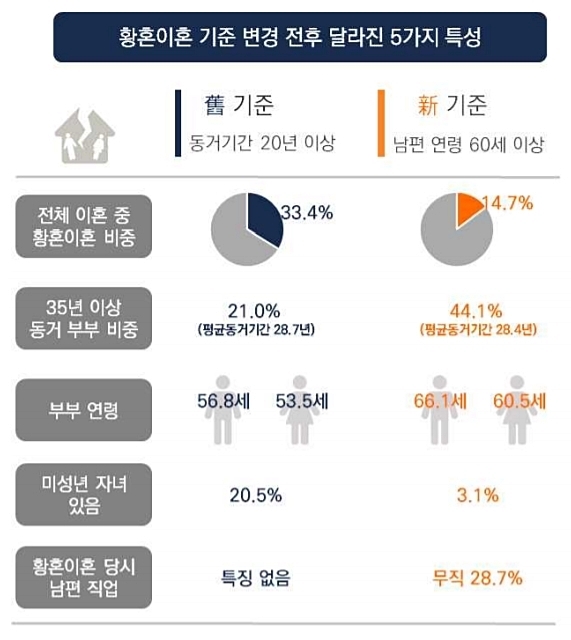

보고서는 “최근 황혼이혼이 전체 이혼의 1/3을 차지하고, 건수도 최대를 기록했다는 언론 보도와 달리 실제 통계를 보면 언론 보도와 실제 통계 간에 틈이 존재한다”라면서 “그 이유는 대중의 인식과는 달리 관행적으로 황혼이혼을 ‘동거 기간 20년 이상의 이혼’으로 정의하기 때문이다”라고 설명했다.

또, 보고서는 황혼이혼의 실태를 파악하려면 정확한 용어 정의가 선행돼야 한다고 전제했다. ‘동거 기간’은 만혼화가 심화하고 이혼과 재혼이 보편화하면서 은퇴기 이혼의 구별기준으로서 적합성이 떨어지기 때문에 ‘나이’를 기준으로 황혼이혼을 새롭게 정의할 필요가 있다는 것이다.

황혼이혼을 ‘남편 나이 60세 이상의 이혼’으로 새롭게 정의하면, 은퇴기 이혼으로서 황혼이혼의 특성이 더욱 분명하게 드러난다고 보고서는 주장했다.

우선 황혼이혼 비중은 전체 이혼 중 황혼이혼 비중은 14.7%, 이전 33.4%보다 18.7%P 감소했다. 황혼이혼 부부의 동거 기간은 분포가 달랐다. 신기준에서 이혼 부부의 28.9%는 동거 기간이 20년 미만이나, 44.1%는 35년 이상 고령기 이혼의 동거 기간 분포는 다양했다.

바뀐 기준에서 부부의 이혼 나이는 남편 66세, 아내 61세인데, 구기준에서는 부부 모두 50대로 황혼이혼으로 보기에는 다소 무리가 있다는 것도 지적된다.

구기준에서 황혼이혼 부부 중 미성년 자녀가 있는 경우는 20.5%였으나, 신기준에서는 3.1%에 불과해 자녀 양육이 마무리된 노년기에 황혼이혼을 선택하는 경향이 반영됐다. 새로운 기준에서는 남편 직업 중 ‘무직’ 비율이 높게 늘어 은퇴기 이혼의 특성을 보여준다.

새로운 기준을 적용해 미래에셋은퇴연구소가 분석한 결과에 따르면 2018년 황혼이혼은 1만6천29건으로 전체 이혼의 14.7%며, 이혼율은 1천 명당 3.3건 수준이다. 황혼이혼은 40~50대보다 건수도 적고 이혼율로도 낮지만 지속해서 증가하고 있다.

또한 전체 이혼 중 황혼이혼 비중이 증가하고 있는데, 인구구조 변화로 고령 기혼인구가 많아진 것이 영향을 미치므로 신중한 해석이 필요하다는 분석이 나온다.

미래에셋은퇴연구소 심현정 선임연구원은 “혼인과 이혼 경향이 변해 동거 기간보단 연령을 기준으로 황혼이혼을 정의하는 것이 적합하다”라면서 “새로운 기준을 통해 오해 없이 황혼이혼의 실체를 파악할 수 있고, 효과적인 정책 대응도 가능할 것이다”라고 말했다.

민현배기자

로그인 후 이용해 주세요