구조화상품 수익률, 손실률보다 비대칭적으로 낮아

판매직원의 영향력 크게 작용, 권유상품 맞춰 투자성향 결과 변경도

구조화상품 가입과정에서 판매직원의 영향력이 크게 작용한다는 설문 조사 결과가 나왔다. 투자성향진단을 받은 투자자 중 약 1/3은 자신의 투자성향 결과와 관계없이 상품을 권유받거나 권유하려는 상품에 맞도록 투자성향 결과가 바뀌었다고 응답했다. 또, 수익 경험자들의 수익률은 손실률과 비교하면 비대칭적으로 낮아 상품설계 과정에서부터 개선해야 한다는 지적이 나온다.

한국금융투자자보호재단은 ‘2019년 DLF 등 구조화상품 투자현황’ 조사 결과를 30일 발표하고, 구조화상품 가입 과정에서 금융사 판매직원의 권유로 자신의 투자성향과 맞지 않는 상품에 가입하는 등 DLF 불완전판매를 뒷받침하는 결과가 나왔다고 밝혔다.

구조화상품은 구조에 따라 일정 범위까지 수익이나 원금이 보장되는 상품이다. ELS(주가연계증권), ELF(주가연계펀드), DLS(파생결합증권), ELD(주가연계예금), DLF(파생결합펀드), DLB(파생결합사채), ELB(주가연계파생결합사채) 등이 있다.

40대 이상 투자자들의 구조화상품 평균 투자금액이 많고 원금보장 상품보다 위험성이 높은 상품에 더 많이 투자했다. 투자금액은 20대 1천503만 원, 30대 2천508만 원, 40대 4천820만 원, 50대 6천732만 원, 60대 5천928만 원 순이다.

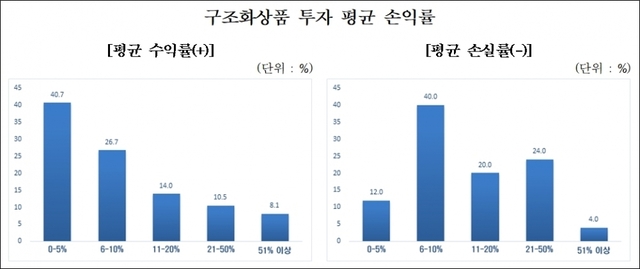

구조화상품의 수익 경험 비율이 손실 경험 비율에 비해 높으나 수익 경험자들의 수익률은 손실률보다 비대칭적으로 낮았다. 수익경험비율은 54.4%, 손실경험비율은 15.8%이며 평균 수익률은 13.17%, 평균 손실률은 15.04%로 집계됐다.

가장 높은 수익률 구간은 0~5%인데 반해 가장 높은 손실률 구간은 △6 ~ △10%이며 △11 ~ △50% 사이의 손실비율도 44%로 같은 구간의 수익비율(24.5%) 대비 약 두 배가량 높은 비대칭적인 결과가 나왔다.

이처럼 구조화상품의 약정수익률보다 손실 발생 시 발생 가능한 손실률이 비대칭적으로 높은 문제를 상품설계 과정에서부터 개선해야 할 필요가 있다는 지적이 나온다.

상품 가입 과정에서 판매직원의 영향력은 컸다. 투자자의 약 절반가량(46.8%)은 ‘은행, 증권사 등 판매 직원의 적극적 권유로’ 구조화상품에 투자했다. 은행을 통해 구조화상품에 가입한 투자자들이 증권사에서 가입한 사람들에 비해 소득이 낮고 투자성향이 안정적인 경향이 있었다.

투자성향진단을 받은 투자자 중 약 1/3은 자신의 투자성향 결과와 관계없는 상품을 권유받거나(19.1%) 권유하려는 상품에 맞도록 투자성향 결과가 바뀌었다(14.6%)고 응답했다. 이 결과, 투자자들이 자신들의 주관적 투자성향보다 더 위험한 상품에 투자하고 있었다.

이에 대해 금융투자자보호재단 관계자는 “DLF 불완전판매 사태의 원인을 투자자의 입장에서 실증적으로 뒷받침한다”라면서 “이번 사태의 개선방안으로 제시된 투자자성향 분류 실효성 제고 방안이나 은행의 고위험상품 판매금지 대책은 적절해 보이나, 현장에서 정책이 제대로 시행되는지는 철저한 감독이 필요하다”라고 밝혔다.

이번 조사는 서울, 수도권 신도시, 6대 광역시에 거주하는 만 25세~64세 성인 남녀 2,530명을 대상으로 지난해 11월~12월 진행됐다. 온라인 조사를 기본으로 하되, 만 60세~64세 조사인원의 1/4은 오프라인 개별면접조사를 했다.

민현배기자

로그인 후 이용해 주세요