[경기옛길을 걷다]② 임금님 이야기 품고... 조선 500년 역사를 거닐다

정조 머물던 온온사, 왕이 유숙했던 왕숙천 등 숨은 얘깃거리 흥미진진

경기옛길을 걷다 보면 다양한 문화재를 만날 수 있다. 의외의 장소에서 뜻밖의 유물 또는 유적을 만나는 재미가 남다르다. 가까이 보지 않으면 잘 보이지 않고 간신히 그 흔적만 남기고 있는 것도 있다. 그 중에는 조선시대 왕들의 이야기를 품고 있는 것들이 있다. 교과서에서는 볼 수 없었던 흥미진진한 이야기들이다. 알면 알수록 재밌는 조선시대 왕들의 이야기를 듣기 위해 경기옛길에 올랐다.

■ 정조로부터 당상의 품계를 받은 우물

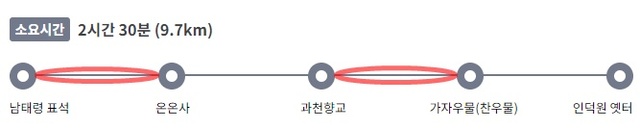

거센 폭우가 물러간 뒤 찾아온 무더위에 연신 땀을 흘려보내던 지난 16일 오후 과천시 관문동. 경기옛길 탐방의 첫 목적지로 삼은 온온사에 도착했다. 마침 내부에서는 제초작업이 한창이어서 윙윙거리는 제초기 소리가 끊이지 않았다. 조심스레 내부로 들어서자 아담한 온온사의 전경이 한 눈에 들어왔다. 카메라에 온온사의 모습을 담은 뒤 한 켠에 자리한 경기옛길 스탬프함을 발견했다. 아직 많은 이들의 손길이 닿지 않은 듯 안에는 도장을 찍을 수 있는 스탬프북이 쌓여 있었다.

경기도 유형문화재 100호인 온온사는 이름만 들으면 얼핏 절로 오해하기 쉽지만, 조선시대 인조 27년(1649년)에 지어진 객사다. 객사는 임금을 상징하는 전패를 모셔놓은 곳인 동시에 외국의 사진이나 관리들의 숙소로 이용되기도 했다. 특히 고을 수령이 일을 하는 동헌보다 더 지위가 높아 고을의 가장 중심에 위치해 있다. 온온사는 정조가 수원에 있는 아버지 사도세자의 묘소인 현륭원에 참배하고 돌아오던 길에 머물며 붙여준 이름이다. '경치가 아름답고 몸이 편안하다'는 뜻을 담고 있다.

온온사를 벗어나 다음으로 도착한 곳은 갈현동에 위치한 가자우물이다. 정확한 위치를 몰라 우물을 찾으려 골목 안까지 들어갔다가 한 동네 주민으로부터 초입에 위치해 있다는 말을 듣고 다시 발길을 돌려 겨우 발견할 수 있었다. 모르고 지나치면 이곳이 가자우물이라는 사실을 알 수 없을 정도로 존재감이 없었다. 이곳은 정조가 현륭원 능행길에 심한 갈증을 느끼다 우연히 이 우물의 물을 마시고 물맛이 좋다하여 당상 품계의 벼슬을 내렸다는 이야기가 전해진다. 즉, 가자우물이라는 이름은 임금이 가자(정3품 이상의 품계)를 내린 우물이라는 데서 유래됐다.

■ 태조의 근심을 없애준 그곳

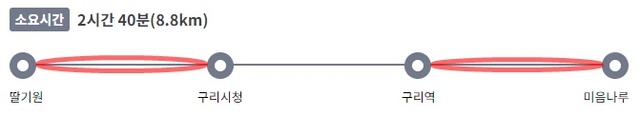

평해길 제1길인 망우왕숙길은 딸기원에서 시작한다. 망우리공원 입구에 다다를 즈음 어느새 서울과 경기도 구리의 경계에 위치하게 된다. 고개를 넘어가는 길목에는 이곳이 경계임을 알리는 해태상이 위치해 있다. 공원 안쪽으로 들어서면 걷기 좋은 둘레길이 펼쳐진다. 코스를 알려주는 안내판이 길을 알려주고 있었다. 이곳이 망우왕숙길임을 알 수 있도록 비치된 경기옛길 표지판도 눈에 띄었다.

망우리고개는 태조 이성계와 인연이 있다. 태조는 한강에 도읍을 정하고 훗날 자신이 묻힐 묏자리를 무학대사로 하여금 알아보게 했다. 그리고 결정된 곳이 바로 양주의 검암산 기슭인 지금의 건원릉이다. 태조는 이곳을 직접 둘러보고 돌아가던 길에 이 고개에 이르러 다시 돌아보면서 "이제야 모든 근심을 잊을 수 있겠노라"라고 말해 망우리고개로 불렀다는 이야기가 전해진다.

발걸음을 옮겨 도착한 곳은 한강이 길게 뻗어있는 왕숙천이다. 왕숙천(王宿川)은 포천시 소흘읍에서 발원해 남양주시와 구리시의 경계를 흐르다 한강 본류에 합류하는 한강의 제1지류다. 잘 닦인 자전거 도로는 라이더들의 필수 코스다. 햇빛이 따갑게 내리쬐던 이날도 자전거를 타는 이들이 많았다. 오가는 자전거를 피해 산책로를 따라 걸으며 합수머리 세월교로 향했다. 지도상에서는 가까워보였지만, 막상 걸어보니 한참이나 걸렸다. 그렇게 걷고 또 걸어 스탬프함을 발견한 순간 웃음이 절로 나왔다.

왕숙천은 '왕이 유숙한 하천'이라는 뜻이다. 태조가 상왕으로 있을 때 함흥에서 돌아오는 길에 남양주시 진접읍에 머물며 여덟 밤을 유숙한 데서 비롯됐다. 또 이러한 이유 때문에 마을 이름이 팔야리(八野里)가 되기도 했다. 이 밖에 세조를 광릉에 안장한 후 '선왕(先王)이 길이 잠들다'라는 뜻에서 왕숙천이라는 이름이 붙은 것이라는 설도 있다.

■ 의미가 달랐던 연산군의 금표비

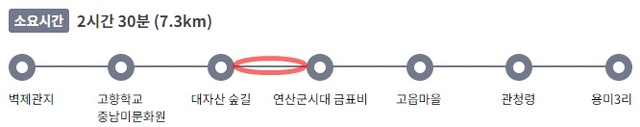

벽제관지를 시작으로 7.3km에 이르는 의주길 제2길 고양관청길을 걷다보면 고읍마을로 향하는 길목에 작은 비석이 세워져 있는 걸 볼 수 있다. 그 비석이 바로 '연산군시대 금표비'다. 경기도문화재자료 제88호인 연산군시대 금표비는 조선의 10대 왕인 연산군의 이야기를 담고 있다.

본래 '금표비'는 왕실에서 사냥과 군사 훈련 등의 목적으로 출입 금지 구역을 설정한 뒤 백성들에게 알리기 위해 세우던 비이다. 하지만 연산군은 금표 구역을 유흥과 향락의 장소로 변질시켰다. 1984년경 고양시 대자동에 위치한 금천군(錦川君) 이변(李抃)의 묘역을 재정비하다가 발굴됐다.

비신(碑身, 글씨를 새기는 부분)은 화강암으로 만들어졌으며, 본래 지붕돌도 있었으나 거의 파손됐고 지금은 연잎 문양만 일부 남아 있다. 받침돌은 새로운 석재로 보충했다. 비신에는 '금표 안 쪽으로 침범해 들어온 자는 왕명을 어긴 것으로 간주하고 처벌하겠다'라고 새겨져 있다.

연산군시대 금표비를 뒤로 하고 다시 걷다보면 용미3리에서 고양관청길이 끝난다. 그리고 다시 14km에 이르는 제3길 쌍미륵길이 이어진다. 그 다음에는 제4길 파주고을길(12.4km), 제5길 임진나루길(13.8km)이 기다리고 있다. 고양과 파주에 걸쳐 총 57km에 이르는 경기옛길 의주길은 임진각 자유의 다리에서 끝이 난다.

글·사진=장영준기자 / 영상촬영=곽민규PD

로그인 후 이용해 주세요