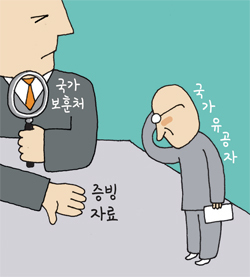

‘독립유공자 심사’ 과도한 증빙자료 요구 “업적 입증땐 계몽운동도 인정해야”

과학의 날·물산장려운동 전개 김용관 선생, 매번 심사 탈락

국가보훈처는 “활동 단체의 성격 등 따져야 할 부분 많아”

귀국 후 1923년 조선물산장려회에 참여해 민족 산업의 독립적 발전을 추구하는 물산장려운동을 전개했다. 이듬해에는 경성공업전문학교 동문들을 규합해 ‘발명 학회’를 창립했다.

이어 1934년에는 ‘과학의 날’을 제정하고, 과학의 중요성을 계몽하는 데 앞장섰다. 당시 조선의 대표적 지식인, 교육자, 언론인, 기업인이 후원해 대중적 성공을 거뒀다.

활발한 활동을 펼치던 청년은 1938년 4월 ‘제5회 과학의 날’ 행사로 서울 종로 YMCA 강당에서 강연을 마친 후 일본 경찰에 체포돼 1942년까지 옥살이를 했다. 가까스로 석방됐지만 일경의 ‘요주의 인물 리스트’에 올라 은둔 피신 생활을 이어가야 했다.

과학대중운동가 김용관 선생의 일대기다. 김 선생은 ‘지식을 갖춘 국민들만이 자주독립을 이뤄낼 수 있다’는 신념으로 국민 계몽 운동에 앞장선 한국 현대사의 입지전적인 인물이다. 그러나 1967년 작고 시까지 국가 발전 초석을 다지는 데 큰 공헌을 했지만 정작 국가보훈처의 ‘독립유공자 공적심사’에서 ‘독립운동 성격 불분명’이라는 사유로 매번 탈락했다.

뒤늦게 김용관 선생의 공적을 알게 된 손녀 사위 최성현씨(47)가 백방으로 자료를 모았지만 조선물산장려회 등은 독립운동단체로 볼 수 없는 데다가 수감 기록이 없어 독립유공자로 인정받지 못했다. 최씨는 “개인이 할 수 있는 것은 다해봤지만 매번 돌아오는 대답은 ‘증빙자료 부족’이었다”며 “자주독립을 위해 발 벗고 나섰던 분인데 지금이라도 명예를 되살려 드리고 싶다”고 토로했다.

이처럼 일제시대 독립운동을 펼치고도 ‘증빙자료’가 부족해 독립유공자 인정을 못 받는 사례가 빈번한 것으로 나타났다. 특히 재판기록, 수감기록 등을 증명하지 못해 공적심사에서 탈락하는 사례가 대다수다. 국가보훈처 관계자는 “독립유공자는 까다로운 절차를 거쳐 선정하기 때문에 증빙자료가 없으면 인정받기가 힘들다”며 “특히 활동 단체의 성격 등 따져야 할 부분이 많아 후손들의 불만이 일부 있을 수 있다”고 설명했다.

이에 대해 박환 수원대 사학과 교수는 “일제 해방 직후 일본이 없애 버렸거나 한국전쟁을 거치며 유실된 문서가 적지 않다”며 “이 같은 사유로 독립운동 여부를 증명하지 못해 피해를 보는 사례가 늘고 있다”고 지적했다.

이어 “당시 신문 등의 자료를 토대로 일정 부분 업적이 증명된다면 직접적인 대응으로 독립운동에 나서지 않고 계몽활동 등 또다른 방식으로 독립에 앞장선 이들도 유공자가 될 수 있도록 정부 차원에서 방안을 마련해야 할 것”이라고 지적했다.

유병돈기자

로그인 후 이용해 주세요