[경기천년 999+1, 경기도의 思想과 思想家] 22. 대동법의 완성자, 잠곡 김육

정치, 위민인가? 위아인가? 300여년전 경세가가 우리에게 묻다

조선의 벼슬아치들은 누구나 ‘민본’(民本)을 주문처럼 외고 ‘위민’(爲民)을 입버릇처럼 말했으나 백성을 위해 자신을 헌신한 관료는 흔치 않다. 더군다나 제도를 개선하여 가난한 사람들에게 그 혜택이 돌아가도록 자신의 모든 것을 건 정치가는 아주 드물었다. 투표로 정치인을 직접 선출하는 오늘날에도 사정은 크게 다르지 않다.

■ 성균관 유생이 숯장수가 되다

잠곡 김육(潛谷 金堉1580~1658)은 30대에 경기도 가평의 잠곡에 들어가 무려 10년 동안 손수 농사를 짓고 숯을 구워 팔며 생계를 꾸렸던 특이한 경력을 가지고 있다. 그의 아버지는 훈구파에게 탄압을 받은 ‘기묘팔현’의 한 사람인 김식의 증손자이고 어머니는 조광조의 아우 조숭조의 손녀이다. 명문가의 후손인 그가 무엇 때문에 산골에 은거하며 밑바닥 생활을 했던 것일까.

임진왜란은 김육의 소년시절을 송두리째 앗아갔다. 온 가족이 고향을 떠나 강원도와 평안도를 거쳐 황해도를 떠돌아야 했는데 피난살이 중에 부친이 별세하여 열다섯에 가장이 됐다. 김육은 결혼한 이듬해인 1605년에 생원시에 합격해 성균관에 들어가 대과를 준비했다. 어려운 환경 속에서도 부친의 유언대로 집안을 일으키려는 뜻을 세우고 공부에 전념했던 결과였다.

이때까지만 해도 김육은 명분을 앞세우는 괄괄한 선비였다. 이처럼 격정적인 성품은 그의 운명을 바꾸어 놓았다. 1608년 광해군이 즉위하자 사림들이 김굉필, 정여창, 조광조, 이언적, 이황을 성균관 문묘에 모시자는 운동을 벌였다. 김육도 이에 적극 호응했다. 마침내 ‘오현종사’가 실현되었으나 광해군 정권의 실세였던 북인의 영수 정인홍이 자신의 스승 조식이 오현에 빠져 있다는 사실에 분개해 이황과 이언적의 종사를 반대하는 상소를 올렸다.

이때 김육은 중대한 결단을 내렸다. 과거를 포기하고 성균관에서 나왔던 것이다. 김육은 가족을 이끌고 경기도 가평으로 들어갔다. 귀거래를 단행한 대가는 혹독했다. 터를 잡은 잠곡에는 자기 소유의 토지는 물론 거처할 집조차 없었다. 이러한 조건에서 은거를 시작한 김육은 10년 동안 화전을 일구어 농사를 짓고 숯을 구워 팔면서 가족을 먹여 살렸다. 새벽에 파루를 치면 동대문을 가장 먼저 통과하는 숯장수가 김육이었다고 한다.

■ 대동법에 정치 생명을 걸다

인조반정(1623)은 김육의 운명을 역전시켰다. 그도 반정공신들의 추천으로 6품의 벼슬을 받았던 것이다. 잠곡 생활을 청산한 그해, 김육은 문과에서 장원을 차지해 뒤늦게 시작한 벼슬길이지만 탄탄대로였다.

평안도 안변도호부사로 재직하던 1636년 봄, 김육은 진하사에 임명됐다. 명나라로 보내는 마지막 사행의 책임자가 된 김육은 대륙의 질서가 바뀌고 있는 현장을 목도했다. 북경에서 병자호란에 패배하여 삼전도에서 항복했다는 비보를 들으며 조선의 국가개혁을 생각하게 됐다. 김육은 이때부터 개혁의 방향과 목적을 안민으로 설정하면서 조세제도의 폐단에 주목했다.

조선의 기본 세법은 조용조(租庸調)였다. 조는 농지세인 전세이고, 용은 군역과 부역처럼 노동력을 제공하는 신역이며, 조는 그 지방의 특산물을 납부하는 공납을 말한다. 여러 지방의 특산물을 임금에게 바친다는 의미로 시작된 공납은 국가 세수의 절반 이상을 차지할 정도로 비중이 커졌다. 세월이 흐르면서 그 지방에서는 생산되지 않는 산물을 부과하는 경우가 생겨났다. 이러한 경우에는 어쩔 수없이 생산지에 가서 해당 산물을 사다가 납부해야 했다.

그러자 이를 대행하는 방납이 이루어지게 됐다. 불가피한 사정으로 시작된 방납은 시간이 흐르면서 백성을 못살게 하는 제도로 굳어졌다. 방납업자들이 공납을 받아들이는 관리들과 짜고 농민들이 직접 납부하는 공물을 퇴짜 놓게 하고 자신들이 마련한 물건을 사서 납부하도록 농간을 부렸던 것이다. 이러한 현실을 개선하기 위해 김육이 제시한 세제개혁의 방안이 대동법이다. 대동법은 조용조 중에서 조, 즉 공납을 쌀로 통일해서 납부하도록 하자는 방안이다.

이러한 주장은 김육 이전에도 있었다. 율곡 이이가 주장한 ‘대공수미법’과 유성룡이 임란 중에 실시한 ‘작미법’이 그것이다. 그러나 작미법은 양반사대부들의 거센 저항을 불렀다. 가호를 기준으로 세금을 부과하면 지주나 소작인이 비슷한 액수의 세금을 내지만, 농지 크기로 세금을 부과할 경우에는 대지주들이 세금을 많이 내야하기 때문이다. 전쟁이 끝나자 작미법은 곧바로 폐기되고 말았다. 그러나 제도를 고쳐 백성들의 부담을 덜어주려는 노력은 이어졌다.

광해군 즉위년(1608)에 영의정 이원익의 주장으로 경기도에서 대동법이 시작됐다. 대동법을 시행하는 관아를 ‘은혜를 베푸는 관청’이란 뜻의 선혜청이라 불렀듯이 대동법은 일반 백성들에게 두루 혜택이 미쳤다. 김육은 효종에게 자신의 소신을 이렇게 피력했다.

그러자 반대의 목소리가 터져 나왔다. 그 중심에 김장생의 아들 김집과 송시열 같은 서인 명망가들이 있었다. 김육은 서인에 속했지만 당론보다 백성들의 생활안정이 우선돼야 한다고 생각했다. 서인은 대동법을 찬성하는 김육의 한당과 이를 반대하는 김집의 산당으로 분열하고 말았다.

반대파들은 김육을 왕안석이라며 비난했다.

신법을 통해 송나라를 뿌리부터 개혁하려 했던 왕안석(王安石)은 조선의 양반사대부들에게 나쁜 정치가의 대명사였다. 왕안석의 반대편에는 <자치통감>을 지은 사마광을 비롯해 당송팔대가로 유명한 소동파 같은 당대의 명사들이 포진해 있었다. 이들의 끈질긴 저항으로 왕안석의 개혁은 결국 실패하고 말았다. 김육이 “안석과 같다”는 비난을 들으면서도 대동법에 집중했던 까닭은 오직 한 가지, 안민(安民)이 정치의 목적이라 확신했기 때문이다.

죽을 때까지 한 치도 흔들리지 않다

김육은 백성들의 살림을 넉넉히 하고 나라를 부강하게 만드는 것이라면 새로운 사상과 문화를 열린 마음으로 받아들였다. 시헌력이라는 서양의 역법을 도입하고, 수레의 사용을 힘써 주장한 것도 나라 경제와 백성들의 살림을 튼튼히 하기 위함이었다.

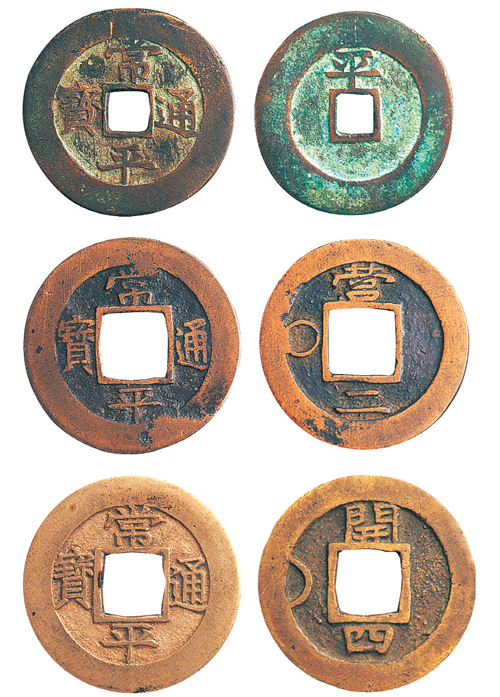

대부분의 관료들이 화폐 유통에 반대했으나 김육은 선혜청과 상평청을 주관하는 책임을 맡게 되자 실무에 밝은 역관과 서리를 발탁하여 화폐의 유통을 실험했다. 그 결과 이들이 많은 이윤을 남겨 자신의 생각이 옳았음을 입증했다.

■ 죽음 앞두고도 오직 대동법 걱정

김육은 죽음을 앞두고서도 대동법의 차질 없는 시행을 효종에게 당부했다. “호남의 일(대동법)은 신이 이미 서필원을 천거해서 부탁했는데, 신이 만약 갑자기 죽게 되면 하루아침에 돕는 자가 없어져서 일이 심지어 중도에 폐지될까 염려됩니다. 그가 사은하고 떠날 때 전하께서 힘쓰라고 격려하고 보내셔서 신이 하려고 하던 것을 마치게 하소서”

1658년 9월, 김육이 세상을 떠나자 효종은 이렇게 탄식했다. “국사를 맡아서 김육처럼 굳게 흔들리지 않는 사람을 어찌 얻을 수 있겠는가”

김육의 간절한 바람은 사후에 이루어졌다. 1608년 경기도에서 시작된 대동법은 1708년 황해도를 마지막으로 전국에 시행되었으니, 실로 100년 만에 완성된 조선 최고의 민생정책이다.

김영호 한국병학연구소

로그인 후 이용해 주세요