[천자춘추] 에스테르하지와 최영미

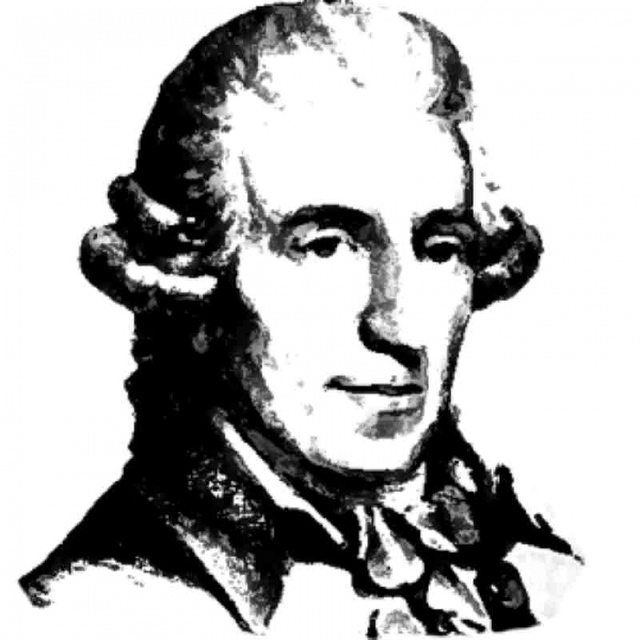

비인악파의 리더 요제프 하이든은 선명한 기능을 가진 호모포니음악을 발전시켜 고전파시대를 열었다. 에스테르하지 후작의 성 근처 하이든교회에서 그의 유택(幽宅)을 참배했다. 그가 사용하던 오르간의 파이프는 300여 년 세월을 뚫고 여전히 바람 소리를 흘리고 있었다. 존재감 없던 시골뜨기 작곡가가 음악사의 중요한 꼭짓점을 만든 공간이라고 생각하니 가슴이 뭉클했다.

변성기가 되자 성 슈테판 성당 성가대에서 밀려난 하이든은 에스테르하지가에 들어갔다. 가난으로 도움이 절실했던 그의 곁에 에스테르하지 후작이 있었다. 르네상스를 꽃피운 미켈란젤로, 다빈치, 보티첼리 뒤에 메디치가의 후원이 있었던 것과 마찬가지다.

예술에 열정을 가진 명문가의 지원은 값진 문화유산을 탄생시킨다. 만일 후작의 고용과 후원이 없었다면 인류는 ‘하이든’이라는 보석을 얻지 못했을 것이다. 당시 하이든은 주방장보다 낮은 하인 신분이었다. 훗날 음악사에 거장으로 남은 그는 역사의 시간 속에서 아이젠슈타트의 주인이 되었다.

작가의 집중을 방해하는 요소는 일상에서 해결 못 해 마음 쓰는 일들이다. 작가는 생계만 유지할 수 있어도 만족하며 글을 쓴다. 평범한 사람들이 규정하지 못하는 감정의 조각들을 예리한 시선으로 꿰어준다. 그가 사회에 끼친 공로 여부는 의미가 없다. 논란의 중심에 선 것이 그의 위상이다. 최 시인의 제안은 창의적 상상으로 들어야 해석이 된다. 이번 일은 그가 사회에 넌지시 질문을 던진 결과를 가져왔다. 예술가의 역할에 대해 생각해 본 적은 있느냐고…

우리 사회가 예술 인식의 지적 한계를 아직 넘어서지 못했음을 알게 해 준 계기였다. 시인이 요구하기 전에 먼저 최저 생활을 제공하지 못한 사회가 미안해야 할 일이다. 예술은 향유함으로써 소유한다. 예술 경험이 커지면 예술가에 대한 이해도 넓어진다. 삶에서 놓치고 있던 절반의 의미를 위하여 조그마한 ‘예술 하기’라도 시작해 보면 어떨까.

주용수 작곡가·한국복지대학교 교수

로그인 후 이용해 주세요