이순신 장군 거북선 함포(艦砲) 배치구조 처음 밝혔다… 채연석 UST교수 논문발표

조선 태종(1413) 때 최초로 만들어져 파주 임진나루에서 훈련했던 ‘임진강 거북선’을 전승(傳承)해 임진왜란 당시 이순신 장군이 창제했던 거북선은 총 19대 함포가 배치된 3층 구조였다는 연구 결과가 나왔다.

설계도가 없다 보니 이순신 장군 거북선 구조는 400여 년 동안 베일에 쌓여 있었다.

조선 로켓무기인 신기전 등을 복원ㆍ발사까지 성공시켰던 전통화학무기 전문가 채연석 UST교수(국토부 항공철도조사위원장, 전 항공우주연구원 원장)는 지난 5월 발간된 한국과학사학회지(제40권 제1호)에 실린 ‘함포(艦砲)의 배치를 중심으로 본 거북선의 구조 연구’에서 이같이 주장했다.

학계에서는 채 교수의 이 논문이 이순신 장군 거북선의 완벽한 복원을 위한 큰 진전으로 평가했다.

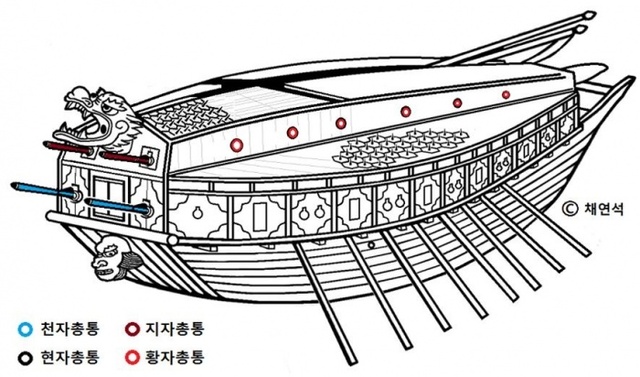

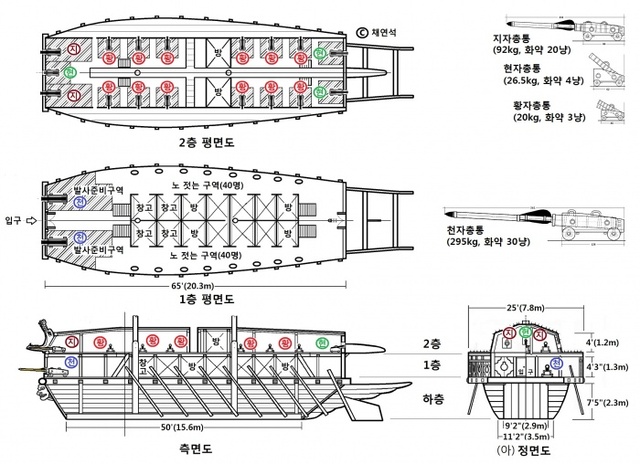

9일 채 교수 논문에 따르면 바닥길이 50자(15m), 너비 25자(7.5m), 본체길이 65자(20m)로 판옥선 크기였던 이순신 장군 거북선은 3층 구조(물에 잠겨 부력생산하는 하층과 1층ㆍ2층)였다. 천자총통(길이 297㎝) 2대, 지자총통(길이 192㎝) 2대, 현자총통 3대, 황자총통 12대 등 모두 19대의 함포가 1~2층에 나누어 설치됐다.

거북선 1층 전면 좌우에는 천자총통, 좌우 측면에는 8개의 노가, 중간에는 창고 및 병사들의 휴식방이 배치됐고, 2층 전면 좌우에는 지자총통 2대가, 중앙 용머리에는 현자총통이 각각 설치됐다.

또한, 거북선은 적의 장군선 5~6m까지 접근해 전면에 설치된 천자총통 2대와 지자총통 2대에서 대장군전과 장군전을 발사하여 적선을 파괴했으며, 현자총통 3대와 황자총통 12대는 거북선이 적선에 포위되었을 때 적군 살상용으로 사용됐다.

채 교수는 “대형함포인 천자총통은 대장군전을, 지자총통은 장군전을 발사함으로 장전할 때 길고 넓은 면적이 필요했다”며 “한번 발사 시 화약량이 각각 30냥과 20냥으로 발사 충격량이 현자총통과 황자총통보다 5~10배가량 커 거북선 전면에 배치했다”고 분석했다.

그는 또 “천자총통은 무게가 296㎏로 4.6m×2m의 발사 준비면적이 필요한 만큼 거북선 안정화를 위해 1층 전면 좌우에 2대를, 무게가 92㎏인 장군전을 발사하는 지자총통은 3.3m×1.5m의 발사 준비면적이 필요해 2층 전면 좌우에 2대를 각각 배치했다”고 추정했다.

채 교수는 “2층 중앙의 용두에 1대, 2층 후면 좌우에 2대가 배치된 현자총통은 1.6m×1.5m의 발사 준비면적이, 2층 좌우에 12대가 배치된 황자총통은 1.2m×1.5m의 발사준비 면적이 각각 필요했다”고 구조를 설명했다.

파주=김요섭기자

로그인 후 이용해 주세요