[천자춘추] 경기좌도, 경기우도

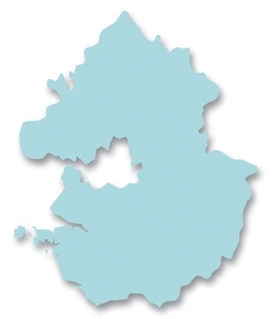

1018년(현종 9) 고려왕조의 수도인 개경(개성)을 중심으로 경기제(京畿制)가 실시되었다. 개경을 둘러싼 13개 주현(시군)의 ‘경기’는 현재 국무총리실격인 상서도성에 직속 되거나, 경기도청 격인 개성부(開城府)에 속해 있었다. 《고려사》 지리지에서는 1390년(공양왕 2)에 경기를 좌도와 우도로 나누어 그 장관인 도관찰출척사(都觀察黜陟使)를 두었고, 해당 수령들의 보좌를 받게 했다고 기록했다. 경기가 좌·우도로 분도(分道)된 것이다. 사방의 근본인 경기에 과전(科田)을 두어 사대부의 경제기반을 마련하기 위해서였다. 이때 좌·우도는 대체로 동(우)·서(좌)로 나뉘었다. 1391년에는 근본이 되는 지역(根本之地)인 경기의 토목공사에 동원된 백성이 피폐해지자 좌도와 우도에 염문사(廉問使)를 두어 살피게 했다. 염문사는 형벌·경제·군사부터 지방관의 고과 및 민간의 사송(詞訟)까지 조사·처리하지 않는 것이 없을 정도로 권한과 책임을 부여받았다.

하지만 경기를 분도하려는 움직임은 26년 전인 1364년(공민왕 13)부터 확인된다. 왜구 침입으로 세곡을 실은 전라도의 조운선이 개경으로 올라오지 못하자 경기우도병마사와 경기좌도병마사에게 조운선을 호위하도록 했다. 또 1387년(신우 13)에는 개경까지 올라온 왜구를 막기 위해 경기좌·우도의 군사들에게 예성강의 동강과 서강을 방비케 했다. 도읍 개경을 방어하기 위한 군사적인 측면에서 좌·우도 체제를 도입한 것이었다. 경기의 분도 체제는 조선왕조의 경기제가 실시되는 1414년(태종 14) 직전까지 지속되었다. 경기좌·우도의 장관인 도관찰출척사와 염문사는 그 명칭을 안렴사(按廉使)와 관찰출척사로 개칭을 반복하다가 관찰출척사로 고정되었다. 경기관찰사의 풀네임(full name)은 ‘경기관찰출척사’이다. 여기서 출척은 소속 관원의 승진과 강등의 임무를 의미한다.

경기의 좌·우도로의 분도 역사는 1390년부터 1414년까지 25년 역사였던 셈이다. 그렇지만 분도에 대한 잠재의식은 조선후기까지 지속되었다. 세종과 세조 때에는 지방관의 농사일에 대한 관리를 감찰하고자 대관(臺官)을 경기좌·우도에 파견한 바 있다. 영조 때에도 농사일에 고달픈 백성을 위로하고자 암행어사를 경기좌·우도에 보낸 바 있다. 이때의 좌·우도는 조선 초기의 분도에 대한 관념의 잔영이라고 보인다. 간헐적인 필요성과 현실론에 대한 잠재의식이 항상 있었던 것이다. 현재 우리 사회에서 서서히 논의되고 있는 남북으로의 분도에 대한 관심은 이런 역사적 배경을 가지고 있다. 지켜볼 일이다.

김성환 경기도박물관장

로그인 후 이용해 주세요