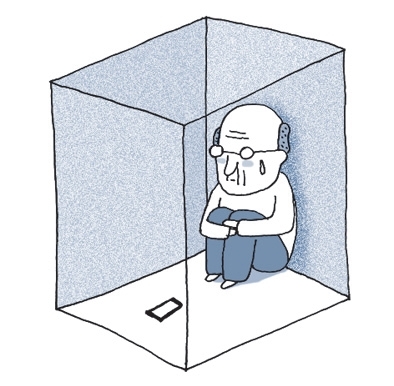

[천자춘추] 비대면 시대, 4차 산업혁명과/홀몸 노인의 ‘디지털 리터러시’

코로나 19는 우리 사회의 모든 문화를 변화시켰다. 그 중 가장 대표적인 것이 복지 분야에서는 돌봄 서비스라고 할 수 있다. 서울시어르신돌봄종사자종합지원센터 자료에 의하면 코로나 19로 서울시 요양보호사의 20.8%는 일을 중단했다. 코로나 19로 인한 일시휴직자는 2020년 2월 기준 61만8천만명에서 지난 4월에는 148만5천명으로 증가했으며, 일시휴직의 주요사유는 자녀 또는 노부모에 대한 돌봄인 것으로 나타났다. 하루 평균 약 3천100명의 노동자가 가족을 돌보기 위해 노동을 중단해야 하는 상황에서 돌봄 공백을 보완할 수 있는 4차산업혁명기술의 사회복지분야에 적용은 중요한 대안 중의 하나로 떠오르고 있다.

4차산업혁명의 에이블 테크, 독거노인의 말동무가 되어 주는 소셜 로봇, 비대면 VR, AI스피커, ICT기반 디지털 교육, 시니어용 낙상 방지 IT 제품들 등 다양한 기술들이 우리 사회의 돌봄 공백을 메워 주고 있다. 코로나19는 이러한 기술들을 우리 생활에 더 친숙하게 만들었다. 4차산업혁명 기술이 복지 취약계층의 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있다는 것에 동의하지 않는 사람은 없을 것이다. 하지만, 아직 이러한 기술들은 노인들이 사용하기에는 실수도 잦고 접근성이 떨어진다. 즉, 글자를 모르면 문맹이라고 하는 것처럼 디지털 플랫폼의 다양한 미디어를 접하면서 명확한 정보를 찾고, 평가하고, 조합하는 디지털 리터러시(digital literacy)또는 디지털 문해력) 능력이 노인들에게는 많이 부족한 것이 현실이다. 4차산업혁기술을 활용한 콘텐츠와 플랫폼이 노인들에게 얼마나 상용화가 가능한지, 이러한 기술이 충분히 안전한지, 기존에 아날로그 방식으로 제공하는 사람의 서비스를 얼마만큼 충분히 보완할 수 있을지, 누구나 접근 가능한지 등등 복지현장에 접목돼야 하는 과제에 대해서는 아직 우리는 충분히 고민하지 못하는 것 같다. 4차산업혁명기술의 발전이 복지현장에 적용되려면 복지대상자의 눈높이에 맞는 기술사용이 전제돼야 한다.

예전에 건강보험료 카드가 있어야만 진료할 수 있던 시대가 있었다. 한 장 짜리 건강보험카드를 온 가족이 같이 써야 하기 때문에 아들이나 며느리에게 건강보험카드를 달라는 말을 하기 어려운 어르신들이 병원 이용을 꺼렸던 것이다. 이 문제는 건강보험전산화 시스템을 통해 어르신들이 그냥 병원에 가면 어디에서든지 진료를 받을 수 있도록 시스템이 변화됐다. 4차산업 혁명이 복지분야에 적용된다는 것은 건강보험전산화와 같이 복지 취약계층인 노인이나 장애인이 손쉽게 본인이 그 서비스를 누릴 수 있을 정도로 기술이 적용돼야 할 것이다.

유병선 경기복지재단 연구위원

로그인 후 이용해 주세요