[전시리뷰] 일상에서 발견하는 예술성…이해균, '균열의 패러독스'展

무엇을, 어디까지 예술로 볼 것인가? 모호한 예술의 경계는 오랜 기간 논쟁의 대상이었다. 이해균 작가는 아무 생각 없이 대하는 일상의 오브제에서 틈을 찾아낸다. 그 틈은 사물을 인식하는 방식에 거대한 균열을 낸다.

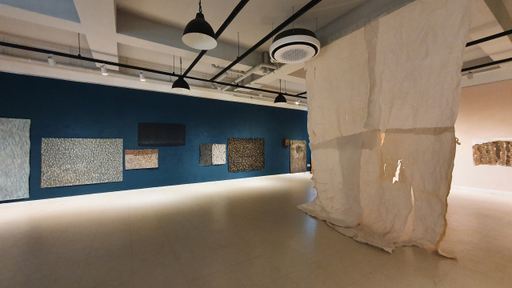

우리 주변에서 흔히 포착되는 포장지, 나무껍질, 폐비닐 등이 전시장으로 들어와 새로운 관찰의 무대를 만들어 낸다. 용인 안젤리미술관에서 지난 8일 개막한 이해균 작가의 개인전 ‘균열의 패러독스’에서는 관객이 그 무대로 자연스럽게 흡입된다.

이 작가는 일상에서 흔히 접하는 자재와 소품들을 전시장에 옮겨 놓을 때 어떤 일이 벌어질지 지켜보는 게 흥미롭다고 말한다. 자연에 내재된 속성을 머금은 소재들은 작가에 의해서 다중적인 의미를 획득하는데, 이러한 작업에 있어 인과의 사슬과 예측 불가능한 무작위의 산물이 언제나 혼재하기 때문에 결국은 그 가운데서 틈을 발견할 수 있다는 것이다.

이를테면 마구 구겨져 평면성을 잃어버린 종이에 물감이나 커피를 쏟는 작업에서, 작가는 액체가 뭉쳐서 맴돌고 있는 지점에 굳이 손이나 도구를 대지 않는다. 퍼뜨리는 대신 그대로 굳게 만드는 것이 바로 인위적인 재현을 포기한 무작위성의 산물이 되는 것이다. 이 같은 무작위가 있다면, 한편으로는 종이 위 다른 영역에선 고르게 퍼져 나가 패턴을 만들어내거나 균등하게 스며든 질감을 형성하는 구간들도 생겨난다. 한 곳에서 뭉쳤다면 한 곳에선 퍼져나가고 이 같은 과정이 반복되고 지속되는 가운데 관객은 일상의 오브제를 대하는 방식을 곱씹어볼 기회를 얻는다.

이 작가는 포장지를 마구 이어붙이거나 물감을 덧칠하다가도 그것들을 다시금 지워내는 작업도 반복해 왔다. 그는 “활자를 비우든 이미지를 비우든 흔적을 지워내는 과정은 곧 ‘무’를 생성하는 것으로 치환될 수 있다”면서 “있고 없음은 언제나 상대적인 개념이기에, 일상에서 그냥 지나쳤던 것들을 다시 살펴보는 주의 깊은 관찰이 새로운 가치를 만들어낸다”고 덧붙였다.

그의 손길을 거친 작품들이 끝내 전시장으로 들어왔지만, 이 작가의 전시에선 작품이 전시 공간에만 머무르지 않는다는 점도 중요하다. 작품이 생성되는 과정도 작품 그 자체다. 성인 남성의 팔이 닿을 정도의 크기인 합판에 제멋대로 꽂혀 있는 다트들. 그는 이조차도 작업의 일부이며 과정으로 표현했다. “원래 다트가 판에 박혀 있었는데, 비가 많이 와서 떨어졌다. 이후 작업하면서 심심할 때마다 던져 판에 박히는 대로 내버려 뒀다”는 것. 비가 오고 바람이 불며 다트의 꼬리 장식이 떨어져 나가고, 합판에 박힌 못 주위는 녹슬어 간다. 작품이 작품으로서 규정되는 순간은 과연 언제일까. 이처럼 이 작가의 작품은 크고 작은 모든 요소들을 품은 채 일상과 예술을 정의할 때 시공간적 의미를 재단하는 방식에 관한 사유를 끌어내고 있다.

이 작가는 “작위 속에 무작위가 있다. 그것이 예술의 역설이자 이번 주제에서 집중했던 부분”이라며 “내 작업은 무용한 것이 무용하지 않게 되는 과정이기도 하지만, 관람객 각자의 해석과 관점에 자유롭게 맡기는 게 좋지 않겠나”라며 웃어 보였다.

전시는 26일까지.

송상호기자

로그인 후 이용해 주세요