학점은행제 학위 취득자 매년 증가하는데... 학생 간 차별은 여전 [로컬이슈]

취득방법 법령서 규정하지만 학위증 표기법은 별도 규정 없어 취득 학력 ‘대학 졸업’으로 잘못 기재… 논란의 원인 되기도 교육부 “문의 들어오면 ‘학점은행제 학위취득’으로 기입 안내”

학점은행제도를 통해 학위를 받는 학생은 매년 증가하고 있는 추세다. 하지만 이와 관련된 제도는 지속되는 학생 간 차별 논란 등을 불식하지 못해 개선이 절실한 상황이다.

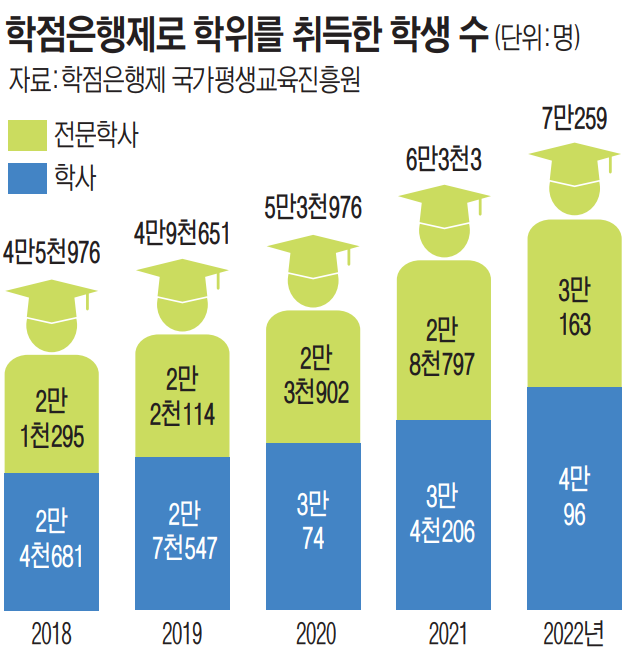

12일 학점은행제 국가평생교육진흥원에 따르면 지난 5년간 학점은행제로 학위를 취득한 학생 수는 매년 늘어난 것으로 확인됐다.

연도별로 보면 2018년 4만5천976명(전문학사 2만1천295명, 학사 2만4천681명)에서 2019년 4만9천651명(전문학사 2만2천114명, 학사 2만7천547명)으로 늘었다.

또 2020년 5만3천976명(전문학사 2만3천902명, 학사 3만74명), 2021년 6만3천3명(전문학사 2만8천797명, 학사 3만4천206명)으로 증가한 데 이어 지난해에는 7만259명(전문학사 3만163명, 학사 4만96명)에 달했다.

1997년부터 시행된 학점은행제는 누구나 일정 기준을 충족하면 학위를 취득해 학점 이수 등이 필요한 자격증을 취득할 수 있도록 한 제도다. 학점은행제로 취득한 학력은 고등교육법에 따라 대학 졸업 후 받는 학력과 동등하게 인정받기 때문에 대학 학위를 취득하고자 이용한다.

사회복지사 2급, 보육교사 2급 등 자격증을 취득하거나 공인회계사 등 시험 응시자격을 얻기 위한 목적으로도 수강하며, 학점은행제로 취득한 학위는 교육부장관 명의로 발급된다.

이 밖에도 ‘학점인정 등에 관한 법률(학점인정법)’에 따라 대학에서 학위 취득에 필요한 학점 가운데 일정 학점(학사 84학점, 전문학사 48학점) 이상을 이수하는 등 조건을 충족하면 해당 대학 ‘총장’ 명의로 발급받을 수 있다.

경기도의 경우 40개 대학이 국가평생교육진흥원으로부터 학점은행제 학습운영과정이 가능한 평가인증을 받아 부설 평생교육원 43곳을 운영하고 있다. 이 중 30개 대학, 33곳의 평생교육원에서 대학총장 직인이 찍힌 학위를 받을 수 있는 것으로 파악됐다.

문제는 총장 명의로 나간 학위증일지라도 평생교육원 학위과정 이수일 뿐 본교 단과대학을 졸업한 것으로 인정받지 못한다는 것이다.

취득 방법은 법령에서 규정하고 있지만, 학위증에 대한 표기 방법은 별도로 규정하고 있지 않다. 이로 인해 학점은행제로 취득한 학력을 대학을 졸업한 것으로 잘못 기재하는 경우가 발생하고 있어 논란의 원인이 된다는 지적이 나온다.

실제로 최경식 전북 남원시장은 ‘H대 허위학력’ 논란으로 곤욕을 치렀다. 전북경찰청은 최 시장이 지난 6·1 지방선거 과정에서 H대 사회교육원에서 학점은행제를 통해 졸업했음에도 최종 학력을 ‘H대 경영학 학사’라고 표기한 부분에 대해 허위 학력이 인정된다고 판단했다.

그러나 전주지검 남원지청은 H대 학위는 고등교육법에 따라 최 시장이 학위를 수여했다고 판단, 불기소 처분했다. 학교명 뒤에 ‘졸업’이라는 표기만 하지 않으면 학점 은행제를 통해 취득한 학력도 정규 학력으로 인정된다는 취지에서다.

교육부 관계자는 “평생교육법에 따라 취득한 학사학위와 전문학사학위는 고등교육법상 취득한 학위와 같은 효력을 지닌다. 그러나 평생교육원 학점은행제로 취득한 학위를 해당 ‘대학교 졸업’으로 표기해선 안 된다”며 “관련 문의가 들어올 때마다 ‘학점은행제 학위취득’으로 기입해줄 것을 안내하고 있을 뿐, 표기 방법에 관한 규정은 두지 않고 있다”고 말했다.

K대 총동문회 관계자는 “평생교육원에서 학위과정을 이수했다고 해서 ‘경영대학 경영학과’를 졸업한 것으로 간주하는 규정은 없는 것으로 안다. 그럼에도 동문회 회칙에 의거, 평생교육원 학생들 또한 동문으로 인정은 하고 있다”며 “총동문회 행사 시 본교 졸업생과 분명한 차이를 두기 위해 명찰에 ‘○○학과(학점은행제)’로 나눠드린다”고 전했다.

전문가 제언 "본질 흐려진 학점은행제… 관리·감독 절실하다"

전문가들은 학벌을 중시하는 사회적 인식, 대학마다 예산 부족에 따른 과장된 홍보 등으로 학점은행제의 본질이 흐려져 이 같은 문제가 발생한다고 진단하고 정부와 대학의 적극적인 대처와 관리 감독이 필요한 시점이라고 강조했다.

김성천 한국교원대 교육정책전문대학원 교수는 “우리나라는 학벌이 좋아야 한다는 사회적 인식이 강하기 때문에 일부 학생들이 학점은행제도를 통해 학력을 부풀리는 현상이 발생한다고 생각한다. 이를 개선하기 위해선 국가평생교육원의 역할과 기능 강화가 필요하다”며 “우수교육과정을 운영하는 대학과 강사 등에 인센티브를 많이 주는 방식이 가장 현실적일 것 같다. 학점은행제를 운영하는 대학과 부설기관에 대한 인증을 더욱 강하게 해야 한다”고 말했다.

이어 그는 “평생교육원은 기존 대학과 차별화해 학점은행제 학생들이 자부심을 느끼게 해줘야 한다”며 “그러면 자연스레 학점은행제가 콤플렉스가 아닌 자신의 역량을 증명하는 좋은 제도가 될 것”이라고 덧붙였다.

돈벌이 수단으로 악용하는 일부 대학의 과장된 홍보 등에 대해 강력한 관리 감독이 필요하다는 의견도 나왔다.

조대연 고려대 교육학과 교수는 “예산 부족 등의 이유로 일부 대학들이 수익 창출을 목적으로 고등학교 3학년을 대상으로 ‘지방 대학 갈래, 서울 대학 갈래’ 등의 과장된 홍보를 통해 학생들을 모집하고 있기 때문에 학점은행제의 본질이 흐려지고 있다”며 “교육부는 수익 창출을 목적으로 하는 대학의 과도한 홍보에 대한 강력한 단속 및 관리 감독을 철저히 해야 한다”고 말했다.

로그인 후 이용해 주세요