천하무적! 화성 기우제 [이강웅의 수원화성이야기]

화성에는 19개 유형에 60개 시설물이 있다. 가장 적은 유형은 각 한 곳씩으로 봉돈, 성신사, 용연, 용도다. 전쟁 시설물이 아닌 것으로는 용연, 성신사가 있다. 당시 공사비 마련이 힘들었을 텐데 왜 이런 시설까지 포함했을까. 용연, 성신사는 사직단, 팔달산, 광교산, 축만제와 함께 기우제를 지내는 장소로 활용된 기록이 있다. 그냥 돈을 쓴 게 결코 아니다.

기우제 기록은 수원부 계록에 있다. 이 책은 수원 유수부에서 한양에 올린 각종 문서인 ‘화영계록(華營啓錄)’을 비변사가 정리한 것이다. 아쉽게도 1845년부터 1877년까지만 남아 있다. 화영은 수원 유수부를 말한다. 군영을 갖춘 네 곳의 유수부인 개성, 강화, 수원, 광주를 송영(松營), 심영(沁營), 화영(華營), 광영(廣營)이라 불렀다. 화성을 품은 수원이 대단했다는 느낌이 든다.

보고서 내용은 강수량·가뭄·홍수 등 날씨, 씨 뿌리기, 모내기, 물 대기, 수확 등 농사에 대한 세세한 보고가 많았다. 농업이 백성 경제와 국가 세금의 대부분을 차지하던 시대임을 보여준다. 물론 사농공상 중 농업을 높게 본 점도 있다. 여기에 기우제 내용이 3건 보인다. 1853년, 1867년, 1876년으로 철종 4년, 고종 4년, 고종 13년이다.

10년에 한 번 큰 가뭄이 있었던 셈이다. 기우제 실시 과정은 농사에 지장을 줄 정도로 극심한 가뭄으로 판단되면 수원부 유수가 결정하고 한양에 보고한 후 실무자에게 준비 지시를 내린다. 기우제를 지낸 후에도 실시 내용을 상세히 보고하고 있다. 기우제를 중요한 행사로 취급한 흔적이다.

기우제는 누가 지냈을까. 첫 번째 철종 4년인 1853년 7월18일 실시한 기우제의 제관을 예로 보자. 헌관은 수원부 유수 서영순, 전사관 겸 재축은 수원부 판관 김기조, 축사는 영화도찰방 김기헌, 재랑은 별중사파총 박연원, 찬자에 좌사파총 한용신, 알자에 좌사우초관 오창묵이었다.

이후에 지낸 기우제 기록을 봐도 사람만 바뀌었을 뿐 직책은 변함없이 똑같다. 제관의 직책을 보면 사도세자와 정조의 왕릉에 올리는 제향이나 화령전에 올리는 제사나 기우제 제관이나 모두 직책이 똑같다. 이는 기우제가 국가나 지방 관서에서 매우 중요한 행사였음을 의미하는 것이다.

기우제는 어떻게 지냈을까. 7월4일 기우제 실시를 계획하고 첫 번째 기우제를 7월6일 사직단에서, 두 번째는 7월9일 팔달산에서, 세 번째는 7월12일 광교산에서, 네 번째는 7월15일 용연에서, 그리고 7월18일 다섯 번째 기우제를 성신사에서 지내고 끝낸다. 끝낸 이유는 7월18일 1치 5푼, 20일에 6푼의 비가 왔기 때문이다.

일정에서 다음을 알 수 있다. 하나는 3일 간격으로 연속 실시하는 점이다. 다른 하나는 비가 와야 기우제를 중단할 수 있다는 점이다. 강우량의 많고 적음은 관계없다. 비만 내리면 된다. “18일에 1치5푼(45㎜), 20일에 6푼(18㎜)의 비가 내려 다음 번 기우제를 중단했다”고 했다.

강우량은 무엇으로 확인했을까. 강우량의 표현은 보통 농기구인 호미와 쟁기를 빗대어 표현한다. “쟁기질 한 번 할 정도” 혹은 “호미질 두 번 할 정도” 등으로 표현한다. 그러나 수원화성은 다르다. 과학과 실용의 도시이기 때문이다. 화영계록에는 2치5푼 또는 6푼 등 수치를 겸해 기록했다.

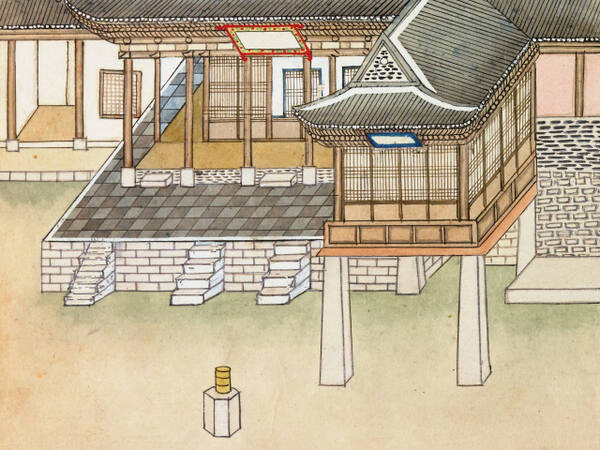

측정 기준은 무엇이었을까. 강우량 측정은 화성행궁 안 유여택 앞마당에 놓여 있는 측우기로 했다. 의궤 유여택 그림에 분명히 보인다. 유여택(維與宅)은 지금으로는 수원시장 집무실이다. 임금의 화성행궁 행차 시 집무를 보는 장소이기도 했다. 이 측우기가 화성 강우량의 측정 기준이다. 그러나 현재 유여택 마당에는 해시계가 놓여 있다. 참 생뚱맞다.

기우제는 어디서 지냈을까. 지낸 장소를 보면 사직단, 성신사, 팔달산, 광교산, 용연, 축만제로 돼 있다. 한곳에서 지내지 않고 연속적으로 바꿔 가며 지낸다. 사직단은 팔달산 서쪽에 있었으나 성역이 끝나기 1년 전 광교산 서쪽 산록으로 옮겼다. 지금은 유실됐고 보훈원 뒷산이다.

성신사는 성역이 끝나는 해에 정조의 특별 지시로 만들었다. 화성(城)을 주관하는 신(神)에게 제사를 지내는 사당(祠)이다. 매년 두 번 제사를 지냈다. 세계에서 유일하다. 복원 시 위치를 조금 바꿨다. 조금 바꾸나 많이 바꾸나 원형이 아닌 것은 같다. 요즘도 화성연구회 주관으로 매년 2회 제사를 지낸다. 용연은 방화수류정 아래에 있는 원형 연못이다. 성역 이전에 자연스레 있던 물웅덩이를 정조의 명으로 확장한 것이다.

축만제는 둔전인 서둔에 물을 대기 위해 만든 저수지다. 만석거와 만년제에 이어 세 번째로 만들어졌다. 흔치 않게 둑 위에 노송을 심어 아름다운 호수가 됐다. 중국의 시후(西湖)호의 이름을 따와 서호라 불린다. 팔달산과 광교산의 경우는 구체적 장소가 기록돼 있지 않다. 하늘과 가까운 능선일까, 아니면 가뭄에도 물이 마르지 않는 샘일까, 깊은 계곡일까. 궁금하다.

화성 기우제의 특징은 첫째, 화성에는 10년마다 극심한 가뭄이 있었다. 둘째, 화성 성역 당시 건설된 용연, 성신사, 축만제, 사직단을 활용했다. 셋째, 격식이 왕릉 제향과 화령전 제사와 똑같은 품격으로 했다. 넷째, 화성 기우제는 인디언 기우제처럼 비가 올 때까지 지냈다.

비가 올 때까지 지낸 점이 매우 흥미롭다. 고종 13년인 1876년 실시한 기우제를 보자. 비 한 방울이 떨어질 때까지 2, 3일 간격으로 26번의 기우제를 지낸 기록이다. 첫 번째 기우제를 시작으로 여덟 번을 지낸다. 이후 이틀에 걸쳐 비가 조금 왔기 때문에 중단했다.

비가 더는 안 오자 다시 열두 번을 지내고 중단한다. 이때 비가 안 왔는데도 중단한 이유는 ‘기우제는 열두 번이 한계’로 돼 있는 예전(禮典)의 규정 때문이다. 잠시 쉰 후 다시 여섯 번의 기우제를 지냈다. 여섯 번째 기우제를 지내고 비가 내려 끝낼 수 있었다. 고양이 오줌 같은 5㎜의 비가 온 것이다.

화성 기우제는 어떤 귀신도 절대 이길 수 없는 시스템이다. 천하무적 화성 기우제다.

기우제를 지낸 화성 시설물, 용연, 성신사, 사직단, 축만제에서 정조의 혜안도 엿봤다. 글·사진=이강웅 고건축전문가

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.

로그인 후 이용해 주세요