빈 땅만 남긴 '韓 군부대', 변화의 바람 '美 공여지' [軍 떠난 자리, 버려진 땅②]

李 대통령, 미군 반환 공여지 전향적 검토 지시 전국의 87%인 211㎢ 규모 광활한 땅 도내 밀집 2004년부터 2022년까지 경기도에 34개 반환 국방부 소극적 행정 발전 저해 ‘적극 지원’ 필요

군 떠난 자리, 버려진 땅 도심 속 잠든 軍 유휴지

①개발 뒤편에 남겨진 부지들

“경기북부 분도를 통한 규제 완화 주장은 사기 행위”, 이재명 대통령이 지난 21대 대통령 선거를 준비하던 과정에서 밝힌 입장이다. 경기도를 둘로 나누는 게 경기북부 지역 경제에는 그다지 보탬이 되지 않는다는 의미로 해석된다.

대신 이 대통령이 꺼내 든 카드는 ‘미군 공여부지’ 활용이다. 최근에도 미군 공여부지 관련 문제의 전향적 검토를 국방부에 지시할 만큼 큰 관심을 쏟고 있는 것으로 보인다.

경기α팀은 ‘경기북부 경제를 어떻게 살려야 할까’를 고민했다. 북한과 지리적으로 인접해 있고 수도권 안보의 최전선에 있는 만큼 ‘군 유휴지’와 함께 ‘미군 공여부지’를 비교하면서 경제에 보탬이 되는 방안을 모색해봤다.

■ 미군이 쓰던 부지도 ‘텅’…미군 공여부지 현주소

미군 공여부지는 주한미군의 주둔과 훈련을 위해 한국군이 미군에게 준 토지를 뜻한다. 쉽게 말하자면 한국군이 머물다 떠난 의정부시·동두천시·연천군 등의 땅은 ‘군 유휴지’이고, 미국군이 머물다 떠난 파주시·하남시·평택시 등의 땅은 ‘미군 공여부지’인 셈이다.

이러한 미군 공여부지는 두 가지로 나뉜다. 미군이 철수한 후 활용되지 않는 부지 중 한국 정부에 반환된 땅은 ‘반환 공여구역’, 미군기지가 여전히 남아있지만 이전을 논의하는 땅은 ‘미군기지 이전구역’ 등이다. 이재명 대통령이 지난 1일 국무회의에서 국방부에게 “경기북부지역 미군 반환 공여지 처리 문제를 전향적으로 검토해 보고해달라”고 지시한 건, ‘반환 공여구역’이 해당된다.

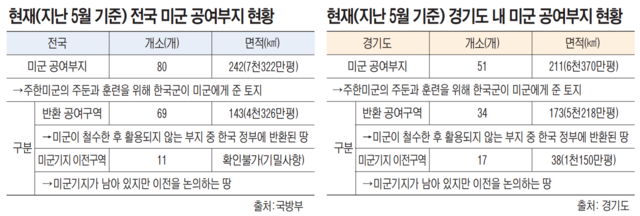

올해 기준 전국적으로 미군 공여부지는 약 242㎢(7천322만평·80개소) 규모에 달한다. 이때 87%인 약 211㎢(6천370만평·51개소)가 경기도에 밀집돼 있다. 단순 계산 시 1개소당 4㎢(약 121만평)다.

개소별 규모를 감안했을 때 군 유휴지를 ‘자투리 땅’에 비교한다면 미군 공여부지는 ‘광활한 땅’이기 때문에 경제적 효용이 상대적으로 훨씬 높다는 게 전문가들의 설명이다.

■ ‘그나마’…미군 부지 개발은 진척이 있다

경기도에 따르면 2004년부터 2022년까지 경기도가 돌려받은 반환 공여구역은 총 34개로 집계된다. 다르게 말하면 경기도 도심 속 거대하게 놀고 있는 땅이 적어도 34개라는 뜻이다.

‘지역 경제’의 일환에서 이 땅에 눈독들이는 이들이 많을 수밖에 없었다. 그 결과 일부는 도로로, 체육시설로, 도시개발사업으로 재탄생하게 됐다.

대표 사례로는 동두천시 동두천동 289-2번지 일원이 있다. 미2사단 제2공병대대가 1971년부터 2004년까지 주둔하고 있던, 일명 ‘캠프 캐슬(Camp Castle)’ 부지다. 이곳은 2011년 기지가 폐쇄하면서 쓰임새를 잃었는데, 2016년 전국 공여지 내 최초로 대학교(동양대)가 들어와 개교하며 활용책을 찾게 됐다. 그 외에도 ‘캠프 모빌’ 부지(보산동 466-1번지) 절반이 반환 돼 현재 오염 정화 작업이 진행 중이며, 경기도일자리재단 등 경기도 산하기관의 이전을 위해 ‘캠프 님블’ 부지(상패동 19번지)도 적극 활용되는 중이다.

의정부시 금오동 240번지 일원도 돋보이는 사례 중 하나다. 1950년대부터 이곳에 자리한 ‘캠프 에세이욘(Camp Essayons)’은 미군 병사들의 숙소와 사무실, 작업장 등으로 활용됐다. 하지만 캠프가 2005년 9월 말 폐쇄되면서 2007년 5월에 우리 정부로 반환됐다. 당초엔 경기도교육청 제2청사와 도서관 등으로 조성 예정이었으나 의정부 내에 광역의료시설이 부족하다는 점을 고려해 을지대학교 부속병원을 함께 짓기로 계획이 일부 조정됐다. 그렇게 이 부지엔 2015년 도교육청 제2청사가, 2021년 을지대 의정부병원이 각각 문을 열게 됐다.

이 밖에도 파주시 ‘캠프 하우즈’와 화성특례시 ‘매향리 미군 사격장터’ 등에 공원이나 평화기념관이 들어서면서 시민들의 새로운 문화공간으로 자리했다. 미군이 돌려놓은 우리 땅이 다시 시민 곁으로 가게 된 사례들이다.

■ 미군이 돌려주지 않은 땅도 ‘개발 계획’은 존재

하지만 모든 미군 공여부지가 안정적으로 돌려지고 있는 건 아니다. 반환 일정이 지났음에도 미(美) 측이 돌려주지 않고 있거나, 반환 일정 자체가 계속 미뤄지고 있는 부지들이 있다.

예를 들면 평택시 고덕신도시 가운데 위치한 알파탄약고를 꼽을 수 있다. 고덕면 율포리 일대 약 28만㎡에 달하는 이 부지는 1950년대부터 주한미군이 점유해 온 곳이다. 1999년 체결된 ‘주한 미군기지 통폐합에 관한 연합토지관리계획’에 따라 당초 2008년 반환될 예정이었지만, 2020년 반환 대상 목록에서 제외되며 아직까지 반환 일정이 자연스레 미뤄졌다. 이후 우리 정부는 미군과 협상 끝에 올해 1분기 중 이전 계획을 세우기도 했다. 그러나 실행은 또다시 미뤄졌고, 알파탄약고는 여전히 해결되지 못한 채 지역의 과제로 남아 있다.

지속적인 반환 요구, 그리고 이어지는 미군과의 첨예한 협상 과정, 공여부지를 반환받기 위해선 짧게는 수년부터 길게는 수십년까지 걸린다. 다만 속도는 더뎌도 ‘개발과 변화’가 일어나고 있다는 게 중요하다. 국군은 떠나면서 군 유휴지라는 ‘빈 땅’을 남기는데, 미군은 떠나면서 적어도 일부의 ‘개발 계획’은 남기기 때문이다.

결국, 경기북부에만 초점을 맞추면 군 유휴지도 미군 공여부지처럼 지자체가 적극적으로 활용 방안을 모색할 수 있도록 제도적 기반을 마련할 필요가 있다.

지자체들 또한 이러한 부지를 관광지나 교육시설, 체육·예술 인프라 등 다양한 용도로 활용해 지역 경제를 살리는 디딤돌로 삼겠다는 청사진을 그린다. ‘개발 권한’이 없어 ‘첫 삽’을 뜨지 못한다는 게 문제다.

중점엔 국방부가 있다. 국방부의 소극적인 태도는 지역 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있기 때문에 보다 적극적인 행정으로 군 유휴지, 그리고 반환받지 못한 미군 공여부지에 대한 추후 활용 계획 수립 등이 요구되는 상황이다.

국방부 관계자는 “미군 반환 공여지는 지자체가 매입하기 위해 군 관련 기관과 매각 협상을 진행하고 있지만 미반환 공여지의 경우 반환 일정이 양국의 협의로 이뤄지기 때문에 기지별로 다르다”며 “그런 부지들에 대해 무상 사용을 허가해 시민 산책로로 이용하게 할 수도 있지만, 영구적인 시설물을 짓는 것은 제한이 있다”고 설명했다.

이어 군 유휴지에 대해 그는 “부지를 매입해 개발하고 싶은 지자체의 마음은 이해되나 국방부 입장에서는 입법, 재정적인 지원이 함께 돼야 빨리 진행되는 일”이라며 “우리 입장에서도 안 쓰는 땅을 굳이 붙잡고 있을 필요는 없으나, 그러한 이해관계가 맞아 떨어질 때까지 기다리는 상황”이라고 덧붙였다. 경기α팀

※ 경기α팀 : 경기알파팀은 그리스 문자의 처음을 나타내는 알파의 뜻처럼 최전방에서 이슈 속에 담긴 첫 번째 이야기를 전합니다.

● 관련기사 : 신도시 사이 노른자땅…'軍 유휴지' 개발 깜깜 [軍 떠난 자리, 버려진 땅①]

https://www.kyeonggi.com/article/20250713580270

로그인 후 이용해 주세요