거침 없었던 ‘정치 승부사’… 문민시대를 열다

25세 최연소·최다선 국회의원 등 ‘기록 제조기’

한국 현대 정치사에 큰 족적

민주화의 길

‘양김 시대’ 역사속으로

때로는 동지로 때론 라이벌로

최연소 국회의원에 역대 최다선 국회의원, 32년간의 군정을 끝내고 문민정부를 출범시킨 주인공, ‘민주화의 승부사’로 불리는 김영삼 전 대통령이 걸어온 길은 화려한 이력만큼 파란만장했다. 김대중 전 대통령과 함께 유신정권에 맞서 민주화 투쟁의 깃발을 앞세워 민중의 지지를 받았지만 험난한 군부 정권에 정면 대항하는 과정에서 온갖 정치적 풍파를 겪으며 대한민국 현대 정치사에 한 획을 긋기도 했다

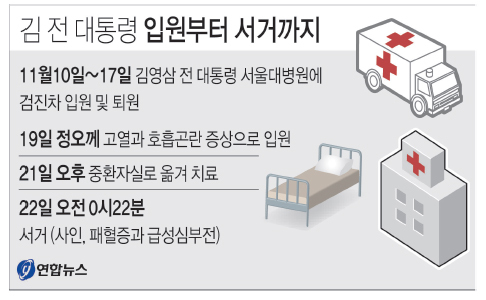

향년 88세로 영면한 김영삼 전 대통령은 한국 민주화 운동의 상징이자 정계의 거목이다.

■ 제3대 25세 최연소 국회의원 당선

김영삼 전 대통령은 1927년 경남 거제에서 3남 5녀 가운데 장남으로 태어났다. 김영삼은 1945년 경남고등학교에 진학했고, 1948년 서울대학교 문리 대학 철학과에 진학한다. 하지만 김영삼은 철학보다는 정치 쪽에 관심이 많았고 자연스레 이승만, 김구 등 정치인의 강연회를 많이 쫓아다녔다고 한다.

1954년 제3대 총선에 자유당 후보로 출마해 만 25세의 젊은 나이에 최연소 국회의원 배지를 달았던 그는 이후 1988년 제13대 국회의원, 1990년 제1대 민주자유당 3인 공동대표 등을 역임했다. 특히 군부 독재 아래 민주화 운동에 나서는가 하면 14대 대통령으로 문민정부를 출범하며 대한민국 민주주의에 공헌한 인물로 평가받고 있다.

그는 국회의원 9선, 야당 대표 3번, 원내총무 5번, 대변인 2번이라는 대기록을 남겼다. ‘올바른 길을 걸어갈 때는 거칠 것이 없다’는 의미의 ‘대도무문’(大道無門)을 좌우명으로 삼을 정도로 뛰어난 ‘승부사’ 기질을 보여줬던 그의 최연소 국회의원 기록은 60여년이 지난 현재까지도 깨지지 않은 금자탑이다.

■ 정치인생 가시밭길 연속

하지만 이후 정치인생은 가시밭길의 연속이었다. 1963년 군정 연장 반대 시위를 하다 투옥되기도 했다. 여당 의원으로 국회를 밟은 김 전 대통령이었지만 그의 정치 인생은 순탄하지만은 않았다. 1954년 이승만 전 대통령의 3선 개헌에 반발해 자유당을 탈당하고 나서 30여년의 야당 정치인 생활은 길고도 추웠다.

1961년 박정희 전 대통령의 군사쿠데타를 계기로 민주화 운동에 투신한 그는 이후 ‘민주화 운동의 양대 산맥’으로 우리 정치사에 뚜렷한 발자취를 남겼다. 특히 박 전 대통령의 3선 개헌 저지에 선봉장으로 나서면서 겪어야만 했던 갖은 고난은 그의 정치 인생사에도 큰 획을 그었다. 1969년 신민당 원내총무 당시 자택 인근에서 당한 ‘초산테러’가 대표적이다.

1979년 신민당 총재 시절에는 유신 정권에 의해 국회의원직에서 제명되고 가택연금 조치까지 당했다. “닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다”는 당시 김 전 대통령의 발언은 민주화 운동을 상징하는 명언이 됐다.

짧았던 80년 서울의 봄 이후 들어선 전두환 군사정권에 맞서 김 전 대통령은 1983년 무려 23일 동안 목숨을 걸고 단식투쟁을 하기도 했다.

한국 정치사에서 가장 먼저 ‘40대 기수론’을 주창했던 그는 1971년 제7대 대통령 선거 당시 김대중 전 대통령, 이철승 전 의원과 함께 대통령 후보자로 출마했지만, 김대중 전 대통령에게 패배하며 쓴 고배의 잔을 마시기도 했다.

1987년 6월 항쟁을 통해 대통령 직선제를 관철했으나 김대중 전 대통령과의 야권 후보 단일화에 실패해 신군부 출신 노태우 전 대통령에게 승리를 내주기도 했다.

■ YS의 승부수(3당 합당ㆍ정권창출)

김 전 대통령은 여기서 승부수를 던졌다. 1990년 노태우 당시 대통령, 김종필 신 민주 공화당 총재와 손을 잡고 3당 합당을 선언한다. ‘3당 합당’은 그의 승부사 기질이 가장 극명하게 드러난 사건이다. 민주화 세력들의 ‘변절자’라는 십자포화 속에서도 1992년 제14대 대통령 선거에서 민주자유당 후보로 출마하게 된다.

정치적 야합이라는 비판이 나왔지만, 김 전 대통령은 이를 기반으로 김대중 후보를 누르고 14대 대통령에 당선되며 32년간의 군정을 끝내고 문민정부 시대를 열었다.

강해인기자

‘양김 시대’ 역사속으로

때로는 동지로 때론 라이벌로

김영삼(YS) 전 대통령이 22일 6년여전 먼저 세상을 떠난 김대중(DJ) 전 대통령의 뒤를 따르면서 ‘양김 시대’가 역사속으로 사라지게 됐다. 한국 현대사의 격랑 속에서 ‘숙명’과도 같은 라이벌이면서 동반자였던 ‘후광’(後廣) 김대중 전 대통령과 ‘거산’(巨山) 김영삼 전 대통령.

두 사람은 판이한 인생을 살면서 때론 힘을 합치고 때론 치열하게 싸우고 경쟁했다.

DJ는 전남 신안의 외딴섬 하의도에서 소작농의 아들로 태어나 고교를 졸업한 뒤 네 번 도전끝에 국회의원에 당선되는 인동초(忍冬草)의 삶을 살아온 반면 YS는 경남 거제에서 지역 유지의 아들로 태어나 서울대 철학과를 졸업하고 만 25세에 최연소 국회의원 배지를 다는 등 화려하게 정계에 입문했다.

이후 두 사람은 중대한 정치적 고비마다 협력과 경쟁을 이어가며 정치력을 키워갔다. 첫 승부였던 신민당 원내총무 경선은 YS가 승리했지만 ‘40대 기수론’을 내세우고 야권 대선 후보 자리를 놓고 맞붙었던 70년 대선 경선은 DJ가 역전승을 거뒀다.

군사정부 시절, 함께 정면으로 맞서며 민주화의 동지이자 한국 야당사의 양대 산맥으로 우뚝 섰다. 하지만 두 사람은 1987년 대선 때 야권 후보 단일화의 길목에서 끝내 갈라서면서 군사정부 연장이라는 결과를 가져오며 야권 진영에 씻을 수 없는 상처를 남겼다.

이후 통일민주당을 이끌던 YS는 1990년 1월 당시 여당인 민자당과 김종필(JP) 총재가 이끌던 신민주공화당과 3당 합당을 결행하는 정치적 승부수를 던졌고 1992년 먼저 대권을 거머쥐었다.

DJ는 정계은퇴를 선언한 뒤 영국으로 떠났다가 귀국, 1995년 지방선거 이후 새정치국민회의를 창당하며 제1야당 대표로 정계에 복귀했고 1997년 대선에서 4수 끝에 대통령에 당선됐다.

DJ 집권 후 문민정부 비리청산작업이 본격화되면서 김현철씨 등 YS 측근들이 법적 심판대에 올랐고, 양김의 관계는 파국으로 치달았다. 두 사람의 불편한 관계는 DJ가 서거하던 2009년까지 이어졌고 YS가 죽음의 문턱에 선 DJ를 전격 찾아가 문병한 뒤 “이제 화해한 것으로 봐도 좋다. 그럴 때가 됐다”고 밝히면서 극적 화해가 이뤄졌다.

김재민기자

로그인 후 이용해 주세요