[축산 선진국은 이렇게 다르다] 농장 설립부터 ‘시큐리티 라인’ 조성… 바이러스 철저히 통제

농장 입구·축사 사이에 완충지대… 교차감염 방지

국내 농가는 위생구역 설정·물품 세척도 사실상 전무

전문가들 “선진국 벤치마킹… 방역시스템 재정비해야”

덴마크와 캐나다 등 축산 선진국은 물론 이웃 일본과 비교할 때 국내 농가들의 자체 방역시스템은 지극히 허술한 것으로 나타나 대책이 시급하다.

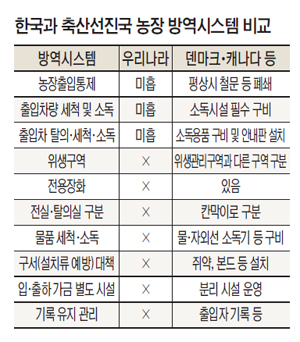

농림축산식품부가 지난 2014년 발간한 ‘AI 방역체계 개선방안’ 보고서에 따르면 국내 축산농가들의 방역시스템은 ‘출입통제’부터 ‘기록유지관리’까지 전 과정에 걸쳐 축산 선진국들에 비해 미흡한 것으로 나타났다.

특히 덴마크와 캐나다 등과 비교할 때 ▲위생구역 설정 ▲전용 장화 비치 ▲물품 세척 및 소독 ▲구서(설치류 예방) 대책 ▲소독제 활용 ▲입ㆍ출하 가금 별도 시설 설치 ▲기록 유지 관리 등은 사실상 전혀 이뤄지지 않는 수준이었다. 2년이 지난 지금도 사정은 크게 나아지지 않은 상황으로 경기도에서만 1천만 마리, 전국적으로는 2천만 마리가 넘는 가금류가 살처분 되며 역대 최대 피해가 발생했다.

반면, 세계 최대 돼지고기 수출국이면서도 단 한 차례의 구제역도 발생하지 않은 덴마크는 농장 설립 과정부터 ‘바이오 시큐리티 라인’을 형성해 외부로부터의 바이러스 유입은 물론 축사 내부에서 발생한 바이러스의 외부 반출도 철저히 막고 있다.

바이오 시큐리티 라인의 강점은 농장 입구와 가축들이 사육되는 축사 사이에 ‘완충 지대’를 둬 AI 또는 구제역 등 전염병 바이러스의 교차감염 가능성을 ‘0’에 가깝게 낮췄다는 것이다. 또 농장 출입구 전에 설치된 전실과 탈의실 중간에는 낮은 칸막이가 있다.

기존 옷을 벗는 곳과 위생복을 입는 구간을 이 칸막이로 구분해 혹시 있을 수 있는 교차감염을 예방하고 출입자 스스로가 방역에 만전을 기할 수 있도록 하는 일종의 인식개선책이다.

이같은 덴마크의 철저한 자체 방역시스템은 대부분 축산 선진국에서도 그대로 적용하고 있다. 지난해 AI로 5천만 마리의 가금류를 살처분한 미국을 비롯해 캐나다와 네덜란드 등에서도 ‘바이오 시큐리티 라인’을 벤치마킹한 방역시스템으로 가축 전염병에 대비하고 있다.

우리나라에서 AI가 발생할 때마다 연쇄 피해를 입어 온 일본도 매년 발생하는 AI에 대비하기 위해 농가 방역체계를 재정비했다. 기존 농장들의 출입구가 한 곳이었던 것에서 입구와 출구를 분리해 각각 거리를 둠으로써 바이러스의 교차감염을 방지하고 있다. 간단한 조치였지만 올해 우리나라와 같은 유형(H5N6)의 AI가 발생한 일본의 가금류 살처분 수는 100만여 마리에 불과하다.

이와 관련, 전문가들은 향후 올해와 같은 참사를 겪지 않기 위해서는 축산농가들의 방역시스템에 대한 철저한 조사와 재정비가 필요하다고 조언했다.

도내 한 방역전문가는 “국내에서 발생하는 AI 바이러스의 원천은 철새라고 하더라도, 바이러스가 전국으로 확산하는 데는 축산농가들의 부실한 방역체계가 한몫했다”면서 “이번 사태를 계기로 덴마크 등의 우수 국가들을 벤치마킹해 전국 축산농가들의 방역시스템을 재정비할 필요가 있다”고 강조했다.

한진경ㆍ유병돈기자

로그인 후 이용해 주세요