[천자춘추] 정치의 미학 : 정치가 예술이다?

기호학의 대가로서 <장미의 이름>을 드날린 움베르토 에코, 미학 연구를 출발점으로 ‘생-정치’의 철학을 확장하여 <호모 사케르>를 내놓은 조르조 아감벤, 그리고 문학의 정치 혹은 미학의 정치 관련 저서들로 유명한 자크 랑시에르 등은 이미 낯선 이름이 아니다. 이처럼 미학은 나아가 정치문화 전반의 창의적 사고를 위해 싸움이 연출될 수 있는 가장 효과적인 무대가 되었다. 즉 선거를 포함한 정치 현상의 근저에 미학이 서려있다.

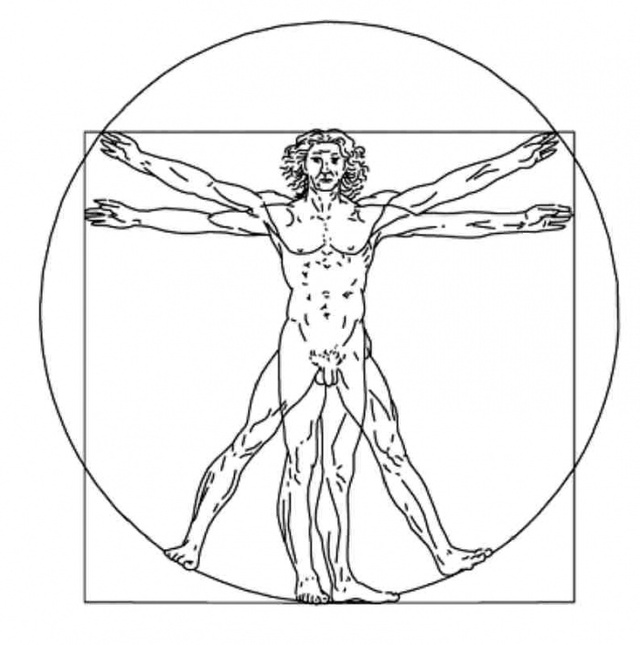

사실, 애초부터 정치는 예술, 예술은 정치와 떨어져 존재할 수 없다. 예술작품의 창조와 같은 원리가 인간의 모듬살이와 권력관계의 근저에 움직이고 있는 것이다. 세계가 화가의 손에서 태어나듯이, 자연의 혼돈에 인간이 손을 넣어 작위적인 질서를 만들어내는 것, 그러한 ‘디자인’의 작업을 통해 세계 질서가 의미 있는 것으로 확정되면서, 동시에 그 세계를 살아가는 자신의 모습도 윤곽을 드러내게 된다.

때문에 예술의 역할과 위상이 인간의 삶 전체에서 분리될 때 고립된 자아는 불안으로부터 벗어나기 위해 정치권력과의 일체화를 성급하게 요구하는 역설이 발생한다. 그간의 미의식과 국가관에 관한 저서들은 인간의 신체와 국가를 둘러싼 미의식의 계보를 풍부하게 전하고 있는 바, 보편적 인간의 아름다움에 대한 추구가 종종 권력과 밀접한 관계를 맺어온 역사를 드러내고 있는지도 모른다.

미학적 관점에서 이번 대통령 선거에서 최선을 선택한 유권자는 아마도 드물 것이다. 최선을 선택하겠다는 것은 선한 독재를 꿈꾸는 것이기에 ‘민주주의는 차선을 선택하는 예술’이라고 일갈하고 있듯이. 선거가 끝난 지금 한국 정치의 미학적 과제는 무엇일까. 통일, 노동, 의료 등 정치적 언어는 이제 누구의 것인가.

몫 없는 자들의 몫은 누가 어떻게 정치적 긍정성을 부여할 것인가. 예술작품에서 표상 불가능한 것은 존재하지 않는다. 모든 것은 어떤 방법으로든 표상이 가능하다. 여기에서 정치적 주체를 둘러싼 가장 근원적인 물음을 미학적 성찰을 통해 풀어갈 필요가 있지 않겠는가.

정복철 경희대학교 후마니타스칼리지 교수

로그인 후 이용해 주세요