[저출산, 지역맞춤형 정책이 답이다] 해결 실마리 찾은 경기도

‘일·가정 양립’ 출산 친화적 환경… “독박가사 이젠 그만”

이 같은 감소추세라면 2040년 전국 신생아 수는 26만 7천 명, 2060년에는 20만 명까지 떨어질 것이라는 분석도 나오고 있다. 그야말로 ‘초저출산’ 시대다. 그러나 경기도뿐 아니라 전국 시ㆍ도가 저출산의 해법을 찾기 위해 정책을 수립하고 있지만 여전히 ‘저출산 블랙홀’에서 빠져나오지 못하고 있다.

특히 경기도는 합계출산율과 자녀 생산 가능 인구, 출생아 수, 혼인율 모두 급격히 떨어지고 있어 타 시ㆍ도보다 그 심각성이 더하다. 이에 경기도의 저출산 실태를 분석하고 저출산 위기 극복을 위한 대책들을 짚어본다.

■ 16년째 이어지는 ‘초저출산’

지난 2001년 이후 ‘초저출산’ 현상이 이어지고 있다. 경기도 등에 따르면 지난해 전국 합계출산율은 1.17명, 경기도는 1.19명 수준에 그쳤다. 합계출산율이란 출산 가능한 여성(15~49세)이 평생 낳는 자녀의 수를 말한다. 16년째 초저출산 현상이 지속되고 있는 것이다.

항간에는 자녀 생산인구가 적다는 것 아니냐는 목소리도 나오지만 이는 사실이 아니다. 지난해 기준 15세~64세 생산 가능 인구는 전국적으로 사상 최고 인구 수인 3만 7천784명에 이르렀기 때문이다. 엎친 데 덮친 격으로 올해부터 이 같은 생산 가능 인구가 감소할 전망이라 저출산 대책이 시급하다.

통계청 따르면 총인구 연령대 비중에서 2020년에 생산 가능 인구는 71%지만 2030년에는 63%, 2040년에는 57%가량으로 급격히 떨어진다.

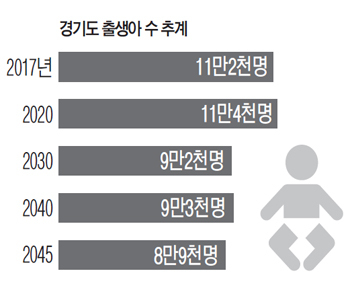

출생아 수도 급속도로 줄어들고 있는 형국이다. 전국으로 봤을 때 지난해 40만 6천 명에서 올해는 35만~36만 명으로 하락했으며 경기도 또한 같은 기간 10만 6천 명에서 9만 4천 명으로 줄어들 것으로 전망된다.

지난해와 비교했을 때 1년 만에 무려 4만 명가량의 출생아가 줄어드는 셈이다. 이에 더해 혼인율도 떨어지고 있어 저출산 현상이 더욱 심각해질 것이라는 우려의 목소리가 나온다. 지난 1990년 당시 전국 혼인 수는 39만 9천 건에 이르렀지만 지난해에는 28만 2천 건으로 11만 7천 건이 하락했다. ‘비(非)혼 인구’가 급격히 증가하고 있는 것이다.

경기도가족여성연구원의 ‘경기도의 비혼여성 공동체 정책개발을 위한 사례연구’에 따르면 지난해 기준 경기도가 전국 16개 시ㆍ도 중 비혼 인구 증가율이 가장 높은 것으로 나타났다. 2015년 기준 경기도 여성 비혼인구 증가율은 70.9%로 두 번째로 큰 증가율을 보인 인천(43.7%)보다 월등히 높았다. 남성 비혼인구 증가율도 마찬가지로 경기도가 62.6%로 전국 1위이며 2위인 울산(41.8%)와 큰 격차를 보였다.

이 같은 저출산의 주요 원인으로 ‘일ㆍ가정을 양립할 수 있는 출산 친화적 환경의 차이’인 것으로 경기도는 분석했다. 경기도가족여성연구원 ‘제3차 경기도 저출산대책 기본계획 수립 연구’에 따르면 양육을 여성의 역할로 규정하는 사회적 환경 탓에 남성이 양육에 참여하지 않으면 여성은 일, 가정 양립을 할 수 없는 환경에 처해진다. 이 때문에 여성은 대안으로 출산을 포기하는 현상이 생기는 것.

실제로 부인이 가사분담에 대한 책임과 부담이 더 큰 것으로 나타났다. 통계청 ‘남성의 가사분담에 대한 인식 및 실태’(2016년 기준)에 따르면 경기도 내 가정 중 30%가량이 가사분담을 부인이 전적으로 책임(26.9%)지고 있는 것으로 나타났으며 절반가량의 가정은 부인이 주로 책임을 지고 남편이 일부 분담(53.6%)한다고 답했다.

반면 ‘남편이 주로하지만 부인도 분담’은 1.9%에 그쳤으며 ‘남편이 전적으로 책임’은 0.6%로 사실상 여전히 집안일을 여성이 책임지고 있는 것으로 나타났다. 여성가족연구원은 ‘제3차 경기도 저출산대책 기본계획수립 연구’ 보고서를 통해 양육을 여성의 역할로 규정하는 사회적 환경 아래 남성의 양육 참여 부재는 저출산을 부추긴다고 분석했다. 남성의 양육 참여 부재로 여성은 일ㆍ가정 양립을 어렵게 하기 때문에 여성이 그 대안으로 출산을 포기하는 현상을 불러일으키기 때문이다.

이런 가운데 경기도는 저출산 주요 원인으로 ‘경제적 관점 변화’도 꼽고 있다. 이전 1980년대에서는 ‘인구는 노동력’이라는 인식 하에 출산을 노동생산적 측면에서 바라봤지만 현대에 들어서는 출산은 곧 양육비, 교육비 지출 등의 가계지출 인식으로 변했기 때문에 출산을 꺼려한다는 것이다.

■ 2020년 경기도 합계출산율 1.5명을 목표로

도는 초저출산 시대를 탈피하기 위해 현재 1.19명에 그치고 있는 합계출산율을 오는 2020년 1.5명까지 끌어올릴 계획이다. 지난해 발표된 ‘2017 경기도 인구정책’에서 도는 인구정책 콘트롤타워 구축하고 경기도형 인구정책을 발굴하는 등의 노력을 통해 합계출산율 1.5명 달성을 위한 다양한 정책을 추진하기로 했다.

당시 도는 저출산의 원인을 분석한 결과 총고용률이 20% 상승했을 때 출산율 역시 1.23명(2013년 기준)에서 1.39명으로 상승하는 것을 발견했다. 또 지역 내 총생산이 20% 상승하고 혼인율이 10% 증가할 경우 출산율을 1.43명까지 끌어올릴 수 있다고 분석했다.

이에 도는 △일자리 90만 개 창출 △지역 내 총 생산(GRDP) 20% 제고 △주거문제 해결 △경기도형 어린이집 설립 등의 기본방향을 토대로 저출산 해결을 위한 정책을 시행하고 있다.

일자리 창출을 위해서는 구직비용을 줄이는 ‘청년구직지원금’과 자립 종잣돈을 만드는 ‘일하는 청년통장’ 등의 정책이, 주거문제 해결을 위해서는 자녀 수에 따라 임대보증금 이자를 차등지원하는 ‘BABY 2+ 따복하우스’ 등이 추진되고 있다. 이 밖에도 일ㆍ가정 양립 위해서 ‘국공립 어린이집’ 확충, ‘직장어린이집 설치 독려’ 등도 함께 추진되고 있다.

허정민기자

로그인 후 이용해 주세요