[천자춘추] 인플루언서 워

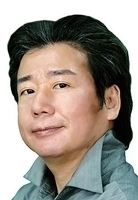

박경수 아이알컴즈 고문

지난 보신각 타종 행사에 특이한 참석자가 있어 이목을 끈 바 있다. 나라의 미래 단면을 보여주는 인물이 아닌가 싶다. ‘장 엘리나’라는 우즈베키스탄 출신의 귀화 한국인으로서 사회관계망서비스(SNS) 틱톡 1천330만, 유튜브 118만의 구독자를 보유한 글로벌 인플루언서이다. 요즘은 SNS 소통이 대세다. TV와 인쇄매체가 눈과 귀를 홀렸던 시대에서 숏츠와 릴스로 세상을 보고 이해하는 말초적인 세계로 이동했다. 자본주의와 정보기술(IT)플랫폼이 결합한 SNS가 동시다발적으로 출현하며 일상의 커뮤니케이션을 지배하게 됐다. 소위 관계의 자본과 에로틱(매력)의 자본이 합쳐 니치(Niche) 괴물로 재탄생한 것이다. 정보와 지식의 유통이라는 측면에서 패러다임 시프트라 하지 않을 수 없다.

미국 종합일간 USA투데이와 지역신문이 세계적인 슈퍼스타 테일러 스위프트의 전담 기자를 채용한다는 공고를 올렸다. 작년 타임지 ‘올해의 인물’로도 선정됐던 가수. 인스타그램에서만 3억명의 팔로워 보유. 그녀는 작년 한 해 음반과 저작권료, 콘서트, 굿즈 등으로 약 2조4천억원(미국 빌보드)을 벌어들였다고 한다. 그녀의 경제적 파급 효과를 ‘스위프트 노믹스(Taylornomics)’라고 부르기도 한다니 그저 위대하다는 수식어가 아깝지 않다. 명문 하버드와 플로리다, 뉴욕대에서는 그녀와 관련된 강의까지 신설한다.

원래 인플루언서는 SNS에서 활동하는 유명인을 뜻하다가 요즘은 마케팅 영역으로 확장돼 일반 대중에게 영향력을 행사하고 특정 제품을 광고해 그 대가를 취하는 사람으로 널리 사용된다. 라이브 쇼핑 산업이 발전하면서 그들의 파괴력은 상상을 초월하며 품질 경쟁력과 브랜드 자산이 어느 정도만 돼도 대기업과 맞짱 뜬다는 점에서(광고 마케팅 비용 절감) 새로운 게임의 시장이 열린 것이다. 오히려 이제는 대기업이 더 적극적으로 인플루언서들을 활용하는 형국이다.

필자 주변에도 대만계 한국인으로 본인의 초상권을 바탕으로 다양한 형태의 아바타로 구현돼 스타 인플루언서로 활동하기도 하고 유명 인플루언서와 회사도 같이 창업하는 사례도 빈번하다. 인플루언서 경쟁이 치열해지다 보니 무분별한 소비 조장 문화와 2차적 사회 병폐들이 노정된다. 중국의 인플루언서(왕훙·網紅) 중 ‘장다이’는 모델 출신으로 알리바바에서 수천만 팔로워를 동원 거액의 패션 판매실적으로 화제를 몰고 다녔다. 반대로 우울증을 앓던 왕훙이 인터넷 생방송 도중 농약을 마시라는 팔로워의 악성 댓글에 음독해 숨지는 기상천외한 사건도 일어났다. 100만명 이상의 중국 왕훙을 체계적으로 양성하고 관리하는 매니지먼트사도 생기고 인플루언서들의 콘텐츠 제작과 유통만을 전문 관리하는 MCN(멀티채널네트워크) 기업이 새로운 산업 플레이어로 등장했다.

다양한 디지털 미디어의 부상으로 인해 이미 세상은 정보와 지식의 홍수다. ‘나노 인플루언서(특정 분야의 전문 영향력 인사)’, ‘디토 소비(추종과 모방 구매)’, ‘브러싱 스캠(Brushing Scam·신종 허위 주문 배달과 추천 실적 사기)’, ‘핀플루언서(Finance+Influencer)’라는 신종 용어도 생겨났다. 요즘 SNS상에서 광고인 듯 아닌 듯하는 정체가 모호한 포스팅을 발견하기 어렵지 않다. 특히 유튜브 같은 메가 채널에서 인플루언서의 영향력을 악용해 시장 정보를 교란하거나 투자 미끼 사기 리딩방, 수십만의 구독자를 꾀어 사전에 차명계좌를 심어놓고 추천 종목 매수를 권유해 시세 차익을 노리는 경제범죄에 대한 경각심이 필요하다. 아세모글루가 ‘권력과 진보’에서 ‘기술 발전은 곧 진보인가’라는 테마를 던진 이유를 곱씹어 본다. 깨어 있는 의식들이 조직화돼 테크놀로지의 기득권과 폐해를 견제할 줄 아는 ‘인간을 위한 진보’만이 진정한 인류의 행복을 가져온다.

로그인 후 이용해 주세요