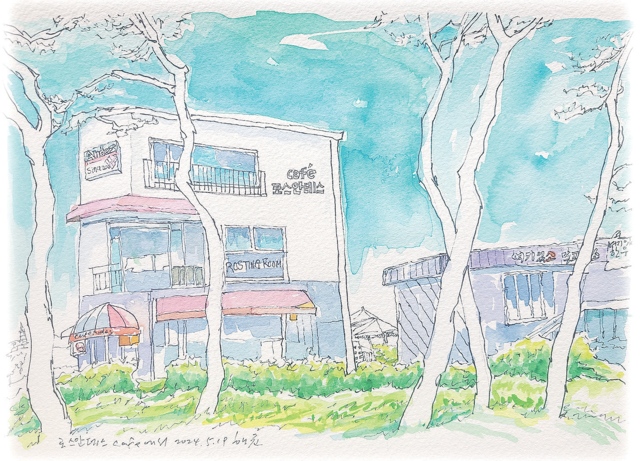

[이해균의 어반스케치] 창룡문 옆 카페-로스 안데스

승인

2024-05-29 03:00

계절은 밤비처럼 고요히 또 한 장면을 옮겨간다. 자줏빛 오디가 땅바닥에 낭자하고 붉게 타오르는 장미는 봄을 전송하고 있다. 동문 언덕길은 동화책을 펼쳐 놓은 듯 아기자기한 카페가 어깨동무하고 있다. 봉돈 앞 파란 대문 담장 위에 흐드러진 분홍 장미가 흐린 시야를 선명케 한다.

어반스케처들이 그림을 그리고, 화사한 드레스에 추억을 담는 오월의 신부가 청초하다. 창룡문 잔디밭을 마당처럼 들여놓은 한 카페가 눈에 들어왔다. 주인장은 틈 없는 분주함에 고객과의 소통을 간결하게 통제했다. 나는 볼리비아 드립 아메리카노를, 동행자는 과테말라 디카페인 냉커피를 주문했다. 중남미를 두 달 정도 여행한 추억이 있어 몇 가지 들췄으나 받아치듯 빠른 단답이 고달픈 갈증으로 돌아왔다. ‘영혼을 빗질하는 소리’라는 주인장의 책을 발견하고 훑어봤다. 광고 카피라이터로 일하다가 안데스 음악에 심취해 10여차례 남미 음악 여행을 다녀온 것, 삼포냐 강습을 매주 한 번 하고 봄, 가을 안데스음악회를 연다는 정보를 편집이 잘된 그의 책과 포스터에서 얻을 수 있었다.

악기와 의상 등 남미 소품들은 과하지 않았지만 기계적 소통은 소프트한 공간이 필요해 보였다. 부에나 비스타 소셜클럽의 마니아들처럼 좋아하는 그것만의 범주에서 도전할 때 진정한 행복이 있지 않을까. 상상력이 실제의 삶과 결탁하는 순간 의미를 상실하는 이율배반을 나도 느끼며 인생을 자라왔기 때문이다.

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요