[2025 경기도 박물관·미술관 다시보기] 11. 안산 성호박물관

성호는 무엇이라 말씀하실까. 안산 성호박물관을 찾으며 생각에 잠긴다. 의대 진학을 목표로 7세부터 학원에 다니는 우리의 참담한 현실을 선생은 어떻게 진단하실까. 그 목적이 사람의 소중한 생명을 살리는 것이 아니라 단지 돈을 많이 벌기 위한 것이라는 사실을 알리면 선생은 과연 무엇이라 대답하실까. 3천7편의 글이 실려 있는 ‘성호사설’을 펼쳐보면 성호의 대답을 짐작할 수 있다. 여섯 마리의 좀벌레를 뜻하는 ‘육두’라는 글에서 ‘노비제도’와 ‘과거제도’를 먼저 지적했던 사실을 떠올린다. 조선 후기 실학을 집대성한 다산 정약용은 성호를 이렇게 노래한다. “학식이 넓고 깊은 성호 선생을 백대의 스승으로 나는 모시네.”

■ 청년 성호를 만나는 성호문화제

위대한 실학자 성호 이익(星湖 李瀷·1681~1763)을 기리는 성호박물관은 2002년 5월 안산시가 건립한 1종 전문 박물관이다. 성호박물관으로 가는 길은 여유롭게 산책하기에 좋다. 김홍도미술관으로 이어지는 성호공원에 있는 안산식물원이나 박물관 건너편에 있는 점성공원도 성호와 관련이 깊다.

성호박물관은 다양한 방식으로 관람객과 소통하고 있다. 예컨대 봄이면 입춘첩을 선물하고 사진을 찍어주고 꽃씨를 나눠준다. 매년 안산 성호공원에서 열리는 성호문화제 역시 재미있는 프로그램으로 시민을 불러들이고 있다. 지난달 31일부터 이달 1일까지 ‘제28회 성호문화제’가 열렸다. 행사 프로그램 가운데 ‘성호 할아버지와 함께하는 음악회’와 ‘청년 성호 지식 콘서트’가 있다. 할아버지 성호와 청년 성호를 함께 다루는 것이 흥미롭다.

“그렇지요. 우리에게 익숙한 할아버지 성호 선생님이 아니라 고민하고 방황하며 여행을 떠나던 젊은 성호 선생님을 소개합니다.” 이수빈 학예연구사는 성호를 알리기 위해 궁리가 많다. 박물관 벽에 걸린 펼침막에 새긴 ‘고난, 유람, 유산기’와 ‘일상, 거인, 청년성호’라는 글귀가 상상력을 자극한다. ‘삼두회 체험’은 어떤 내용일까. 성호는 20대 청년 시절에 안산군 첨성리(안산시 일동)에 들어와 살면서 평생을 애민정신을 바탕으로 학문 연구에 몰두했다. 손수 닭을 기르고 농사를 지으며 나라가 부강해지고 백성의 생활이 넉넉해지는 개선책을 구체적으로 제시한 실천적 지식인이다. 특히 그의 사민평등의 인간관은 크게 앞선 생각으로 평가된다.

■ 위대한 실학자 성호의 부드러운 숨결

2층 상설전시실로 올라가는 계단 옆에 성호의 일대기가 새겨져 있다. 성호의 한평생을 살펴보면서 그의 삶도 고난에 찬 삶이라는 사실을 문득 깨닫는다. 상설전시실 입구에 성호의 ‘수결’과 성호 선생의 흉상이 놓여 있다. ‘여주 이씨 성호 이익의 가계도’를 살펴본다. 역사책에서 만난 익숙한 이름이 여럿이다. ‘택리지’의 저자 이중환, 정조대 명성을 떨친 이가환은 성호에게 직접 배운 제자들이기도 하다.

국가유산인 ‘천금물전(千金勿傳)’에는 어떤 사연이 담겨 있을까. 풀잎처럼 곡선으로 이어지는 글씨체 초서(草書)는 마치 추상화 같다. 과연 무슨 뜻을 담고 있을까. 흥미롭게도 성호 이익의 집안은 17세기를 대표하는 서예의 명문가다. 부친 매산 이하진(1628~1682)과 셋째 형 옥동 이서는 특히 유명하다. 이하진의 글씨 ‘청풍(淸風)’을 비롯해 선조들의 소중한 글씨를 책으로 만들어 보존한 후손들의 정성이 가득 느껴진다. 이하진이 남긴 서첩 천금물전은 ‘천금을 줘도 그 사람이 아니면 전하지 말라’는 뜻을 담고 있다. 성호의 셋째 형 옥동 이서(1662~1723)의 다양한 서체를 수록한 서첩도 주목해야 할 유물이다. 포천에 살았던 이서가 안산에서 어머님을 모시고 있는 아우 이익에게 보내는 편지도 눈길을 끈다.

중요민속문화재인 다섯 줄의 거문고는 아주 특별한 명품 유물이다. “마음의 번뇌를 씻어주는 데 거문고보다 나은 것이 없더라.” 옥동금을 비롯해 무려 일곱 개나 되는 이름을 가진 거문고의 뒷면에 새겨진 사연은 무엇일까. 금강산 만폭동에서 벼락을 맞아 고사한 오동나무를 거문고 장인 문현립에게 맡겨 만들었다는 흥미로운 사연과 감리금, 천지금, 벽력금, 군자금, 봉래금, 풍계금이란 이름을 가졌다는 놀라운 사실도 알려준다. 거문고 위에 전시한 반주 악보 ‘우조초삭대엽’도 소중한 유물이다. 한글로 가사와 악보를 새긴 사실이 무척 반갑다.

■ 모두가 안녕하길

성호 이익이 여러 조카에게 부친 편지에는 집안의 혼사에 관련된 궁금한 사항을 물어보고 있다. 성호가 이사문에게 1743년 9월6일에 보낸 편지에는 아들 이맹휴가 다시 관직에 나아간다는 내용이 들어 있다. “조용한 곳을 택해 쉼 없이 독서하고 있느냐. 오직 열심히 공부하기를 바란다.” 독서를 열심히 하라는 아버지 성호의 당부가 절절하게 전달된다.

12각 소반에 음식이 놓여 있다. 자세히 보니 콩나물이 담긴 그릇도 보인다. “내가 근래에 삼두회(三豆會)를 마련했으니, 콩으로 죽을 쑤고 콩나물과 된장을 먹으며 친척들을 모아 환담하는 것이다. 우리같이 띠집에 살면서 생계를 이어나갈 전답이 없는 자를 위해 글을 지어 자손에게 경계한다.” 그 옆에 놓인 책이 ‘백언해(百諺解)’인데 성호를 비롯해 박지원, 정약용 등 여러 실학자의 글들을 뽑아 필사한 책이다. 이익이 우리나라 속담을 정리했다는 사실도 흥미롭다.

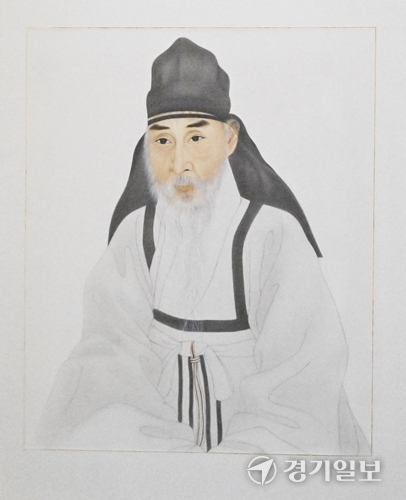

동행한 문화관광해설사가 편지 내용을 풀이해 준다. “성호 선생님은 편지로 자신의 안위를 전하고 지인들의 안부를 물었습니다.” 눈빛이 빛나고 얼굴이 맑은 초상 앞에 선다. 그러나 아쉽게도 성호 이익의 영정은 진본이 아니다. 1780년(정조 4년)에 처음 제작해 소중히 전해오던 영정은 1950년 6·25전쟁 때 불에 타 버렸다. “이 초상화는 성호의 후손인 이돈형이 주도해 성호 유상을 관리했던 사람의 기억과 종손 이삼환의 초상화를 참조해 1989년 다시 그린 작품입니다.” 성호의 초상을 그리면서 참고했다는 종손 이삼환(1729~1813)의 초상을 다시 살펴본다.

■ 아이와 어른이 어울리며 꿈을 펼치는 공간

성호박물관은 옛날 성호 이익의 ‘성호장(星湖莊)’이 있었던 자리, ‘점섬(占剡)’이라고도 불린 곳에 세웠다. 이익의 호 ‘성호(星湖)’는 근처에 있던 호수의 이름에서 비롯된 것이다. 둘째 형 이잠의 호 ‘섬계(剡溪)’와 손자 이구환의 호 ‘섬촌(剡村)’도 마찬가지다. 박물관에서 만난 한 권의 책에서 성호 이익 선생의 뜨거운 숨결을 느낀다. 가난한 이웃을 향한 선생의 갸륵한 마음을 편지에서 찾아낸다. 성호가 존경하고 사숙했던 이수광의 ‘지봉유설’과 유형원의 ‘반계수록’ 같은 문집과 성호의 영향을 크게 받았던 정약용의 ‘여유당전서’를 통해 성호의 사상사적 위치를 가늠해 본다.

“소중한 유물을 안산시에 기증한 후손들이 있었기에 박물관을 설립할 수 있었지요. 고 이돈형 선생의 성호 이익의 유물 기증과 기탁은 박물관 설립의 바탕이었습니다.” 안산시는 이러한 박물관의 소장 자료를 바탕으로 성호학 연구 지원사업을 꾸준하게 펼쳐 성호학을 널리 전파하고 있다. 성호를 꾸준하게 공부하는 안산시민들이 적지 않다는 사실은 무척 고무적이다. 대중적으로 전달하려는 박물관의 노력은 각종 프로그램을 통해서도 확인할 수 있다. “박물관 지하 공간은 어린이 체험과 시민들의 학습 공간으로 활용되고 있습니다.” 머리가 아니라 손으로 체험하는 어린이 대상 프로그램이 무척 다양하다.

성호사설 서문에 실린 저자의 바람이 뜻밖에도 너무나 소박하다. “지극히 천한 퇴비와 지푸라기라도 밭에서 곡식을 기르고 부엌에서 반찬을 만드는 데 쓰인다. 이 글을 잘 보면 어찌 백에 하나라도 쓸 만한 것이 없겠는가.” 그렇다. 위대한 고전도 자세히 읽고 깊이 생각하지 않으면 옛사람의 낡은 소리에 불과할 뿐이다. 그러나 새겨 읽으면 영혼을 살찌우는 거름이 될 것이다. 박물관 너머 야트막한 언덕에 자리 잡은 선생의 묘소를 참배하며 선생의 맑고 깊은 눈빛을 떠올린다. 권산(한국병학연구소)

로그인 후 이용해 주세요