정조의 화성행궁 안 기억공간, 추억공간 [이강웅의 수원화성이야기]

화성행궁 안 정조의 휴식공간과 수양공간은 이미 살펴봤다. 오늘은 화성행궁 안에서 정조의 기억공간, 추억공간을 찾아본다. 화성행궁에 기억과 추억이 있는 건 정조의 원행(園幸) 때문이다. 아버지 능을 화산으로 모신 후 매년 원행을 했다. 특히 을묘년(1795년)에는 8일간의 대규모 원행이 있었다. 을묘원행이다. 을묘원행을 중심으로 알아본다.

■ 어머니를 기억하기 위한 공간-봉수당, 장락당

봉수당(奉壽堂)은 행궁의 정전이다. 원행 중 정조가 업무를 보던 건물이다. 봉수란 “만년의 수(壽)를 받들어(奉) 빈다”는 의미로 정조가 어머니 회갑에 쓴 시에서 따왔다. 건축 특징은 단청이 없는 점이다. 본인에 엄격했던 정조의 모습을 본다. 출입은 사통팔달인 점이다. 중양문, 건장문, 경선문, 지락문을 통해 행궁 밖, 노래당, 낙남헌, 장락당으로 통한다. 정조의 소통을 느낀다.

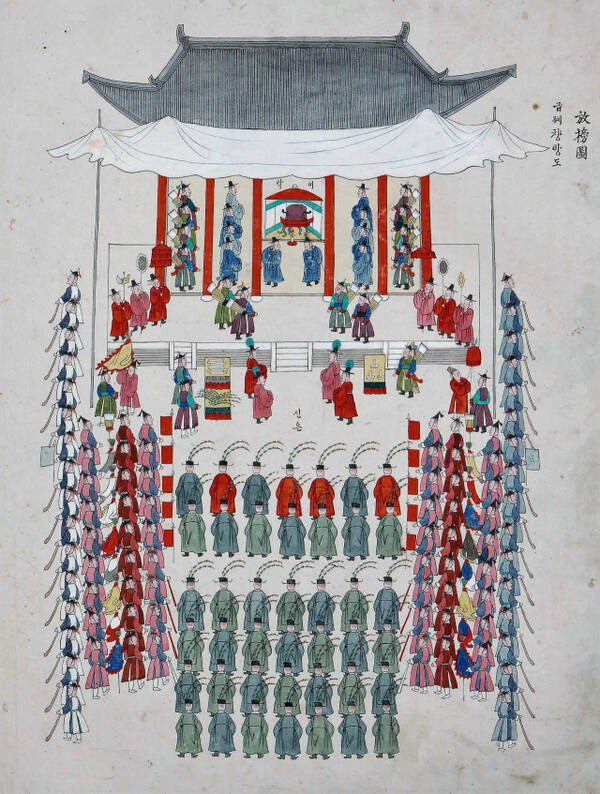

봉수당 진찬도(進饌圖)라는 이름으로 회갑잔치 모습이 그림으로 남아 있다. 어머니 회갑을 맞아 8일 중 5일째 날에 봉수당에서 회갑연을 베푼 모습이다. 봉수당에는 정조와 혜경궁 홍씨가 있고 앞마당에는 친인척 내빈과 외빈이 보인다. 배를 가운데 놓고 악사의 음악에 맞춰 춤추는 무희의 모습이 보인다.

이 회갑연은 정조 재임 중 가장 큰 잔치였다고 기록돼 있다. 왜 가장 큰 잔치였을까. 정조의 속마음을 헤아려보자. 정조에게 이날은 어머니만의 회갑이 아니었다. 아버지 회갑이기도 했다. 아버지 사도세자와 어머니는 동갑내기였기 때문이다. 봉수당은 어머니뿐 아니라 먼저 세상을 뜬 아버지도 함께한 기억의 공간이다.

장락당(長樂堂)은 어머니 혜경궁 홍씨가 머물던 침전으로 봉수당 남쪽에 붙어 있다. 어머니를 향한 정조의 효심을 건축에서 찾아본다. 하나는 장락당이란 이름은 직접 정조가 지었고 친필로 현판을 썼다. 장락은 “만수무강과 오랫동안(長) 삶을 즐기시라(樂)”라는 효심이 담긴 말이다.

다른 하나는 장락당에서 봉수당으로 가려면 앞마당을 지나 지락문으로 나가 돌아서 봉수당으로 다시 올라가야 했다. 번잡한 통로를 마루를 통해 바로 봉수당으로 오갈 수 있는 구조로 만들었다. 어머니의 불편함을 줄여 드리려 한 효심이 보인다. 장락당으로 통하는 문은 지락문, 다복문, 장복문, 경화문, 유복문이다. 어머니에게 드리고 싶은 즐거움, 복, 경사, 영화를 표현하고 있다.

이처럼 정조는 정전 봉수당과 침전 장락당에 어머니와의 기억의 흔적을 남겼다. 어머니가 돌아가셔도 기억을 놓지 않으려 했던 것 같다. 하지만 본인이 어머니보다 15년이나 먼저 아버지 곁으로 갈 줄은 꿈에도 몰랐다. 필자의 가슴에도 슬픔이 밀려온다.

■ 백성과의 추억공간-신풍루, 득중정, 낙남헌

신풍루(新豐樓)는 6일째 정조가 어려운 백성에게 쌀을 나눠 주는 ‘신풍루 사미(賜米)’ 행사가 있던 화성행궁 정문이다. 신풍루 문루 2층에 정조가 앉아 어려운 백성에게 쌀을 나눠 주는 모습을 직접 보고 있다. 어머니 회갑 기념이기도 했다.

그렇다고 회갑 기념으로 즉흥적으로 한 것은 아니다. 원래 단층이었던 문을 성역 당시 2층을 증축하고 좌우 익랑도 추가로 건축했다. 이런 정조의 건축 일정은 정조가 오래전부터 계획했던 행사임을 보여주는 대목이다. 가난한 백성들 추억이 남아 있는 신풍루다.

득중정(得中亭)은 6일째 저녁에 정조가 활쏘기 행사 ‘득중정 어사(御射)’가 있던 곳이다. 임금 행사로 보이나 사실은 활쏘기가 끝난 후 있던 불꽃놀이를 말한다. 어머니는 물론이고 많은 백성이 함께 구경했다. 백성과 즐거움을 함께한 추억이 있는 득중정이다.

낙남헌(洛南軒)에서는 3일째 ‘낙남헌 방방의(放榜儀)’, 6일째 ‘낙남헌 양로연(養老宴)’ 행사가 펼쳐진다. 방방의는 지방 인재를 발탁하기 위해 특별 과거시험을 치르고, 합격자를 발표하고, 합격증을 수여하는 행사다. 오전 9시 시험을 치르고 오후 2시 합격증 수여식을 한다. 문과 5명, 무과 56명이 합격했다. 무과 경쟁률은 2.5 대 1이었다.

정조는 붉은 바탕에 쓴 합격증을 수여하고, 어사화를 머리에 꽂아주고, 어사주도 한 잔씩 내려준다. 이후 합격자는 어사화를 꽂고 3일간 고향에 다녀온다. 삼일유가(三日遊街)다. 진정한 지방분권은 지방인재 발탁이다.

양로연도 낙남헌에서 있었다. 정조는 화성부 노인 384명을 모시고 경로잔치를 베푼다. 최고령은 99세였다. 특이한 것은 61세도 초청한 점이다. 어머니, 아버지와 동갑이기 때문이다. 아버지에 대한 정조의 그리움의 한 단면이다. 이처럼 경로잔치와 지방인재를 발탁하며 백성들과 함께한 추억의 공간 낙남헌이다. 특히 낙남헌은 화성행궁 전체에서 유일하게 복원하지 않은 원형 건물이다. 군청 사무실, 신풍초등학교 사무실로 쓰였다.

낙남헌과 득중정이 백성과의 추억공간인 이유를 건축 계획에서 살펴본다. 하나는 행궁 건물이 동향인데 이 두 건물만 북향을 한 점이다. 수원화성의 진산을 측면에 둔 배치다. 이유는 활쏘기를 위한 공간이 필요했지만 백성이 직접 출입할 수 있는 편리한 공간 배치를 위해서다. 두 번째는 낙남헌은 3면이 모두 분합문으로 개방할 수 있게 설계했다. 광장과 100% 소통하는 열린 공간이다.

세 번째, 궁궐임에도 낙남헌 전면에 담장을 설치하지 않은 점이다. 궁궐 어디에나 설치한 돌담이 아닌 이동식 낮은 홍살판으로 했다. 개방 면적을 조절하기 쉽고 백성과 소통하기 쉬운 열려 있는 담장이다. 왕의 거처, 임금에 대한 보안 측면에서 보면 파격의 파격이다. 당시로는 특별한 구조임이 틀림없다.

정조는 회갑연을 치른 장락당과 봉수당에 어머니와의 기억공간을 남겼고 신풍루 사미, 낙남헌 방방, 낙남헌 양로연을 통해 백성과의 추억공간을 남겼다.

정조는 1752년 9월22일 태어나 25세에 왕이 되지만 13년이 지난 38세가 돼서야 아버지 묘를 천장해 능으로 만든다. 그리고 5년 후 화성성역을 시작하고 3년 만에 완성한다. 그의 나이 45세다. 성역 완성 후 4년이 지난 1800년 6월27일 49세로 생을 마친다.

화성행궁에서의 노후 계획이 물거품이 돼 안타깝다. 생전에 많은 기억과 추억을 곳곳에 남긴 것은 그나마 다행이다. 글·사진=이강웅 고건축전문가

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.

로그인 후 이용해 주세요