[2025 경기도 박물관·미술관 다시보기] 19. 화성시독립운동기념관

대한민국에 민주주의가 실현되고 있음을 세계인들에게 보여준 ‘빛의 혁명’은 1919년 3·1운동에서 찾아야 할 것이다. 3·1운동은 우리 역사를 바꾼 위대한 사건이다. 최근 3·1운동을 ‘3·1혁명’으로 불러야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 화성시독립기념관(관장 한동민)은 3·1운동의 위대성을 이렇게 설명한다. “3·1운동이 시작된 지 한 달이 지난 1919년 4월11일 상하이에서 대한민국임시정부가 수립됩니다. 우리 헌법 전문에 ‘유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한민국은 3·1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통’이라 선언하고 있지요. 이처럼 3·1운동은 대한제국의 회복이 아니라 국민이 주인인 대한민국을 건설한 혁명입니다.” 화성시독립운동기념관은 우리 현대사에 가장 큰 영향을 끼친 3·1운동을 가장 뜨겁게 증언하는 공간이다. “3·1운동에 관해 중고등학교 교과서에 탑골공원과 아우내장터, 제암리 학살 사건이 실려 있습니다.”

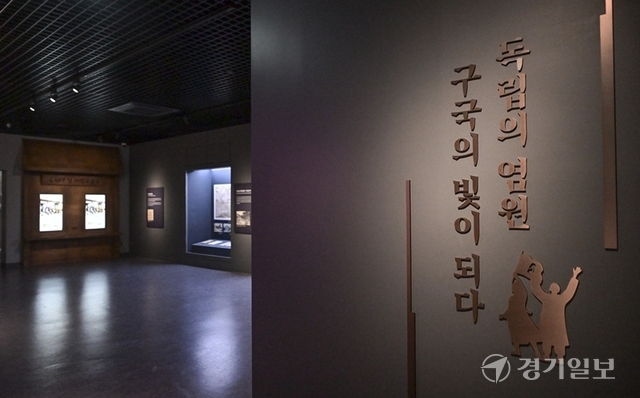

■ 두렁바위에 흐르는 피의 역사

3·1운동 당시 화성은 안성과 함께 전국에서 가장 치열하게 만세운동을 벌인 곳으로 꼽힌다. 국가지정문화재 ‘사적 제299호’로 지정된 제암리 학살 현장은 그날의 참혹한 사건을 증언하고 있다. 화성시는 2001년 개관한 ‘제암리3·1운동순국기념관’을 통해 기념과 추모 사업을 활발하게 벌였다. ‘4·15제암리·고주리 학살사건’ 105주년을 맞은 2024년 4월15일 화성시독립운동기념관이 문을 열었다. 너른 대지(2만1천322㎡)에 세워진 독립운동기념관은 화성의 3·1운동과 일제의 만행, 독립을 향한 선조들의 활동을 생생하게 보여준다.

의병 활동과 계몽운동이 활발하게 펼쳐진 화성에서 1919년 봄 만세운동도 격렬하게 전개한다. 성난 주민들이 일제의 행정기관인 면사무소와 주재소를 불태우고 총칼로 주민을 위협하던 순사 두 명을 처단한다. 화성 사람들의 격렬한 저항에 충격을 받은 일제는 잔혹한 보복을 계획한다. 4월15일, 육군 중위 아리타 도시오가 군인 11명을 데리고 제암리로 들어와 15세 이상 남자들을 교회에 밀어넣은 후 문을 잠그고 총을 난사하고 불을 지른다. 다시 옆 마을 고주리로 건너간 일본군은 만세를 불렀던 김흥렬 일가 6명을 모두 살해하고 집에 불을 지른다. ‘제암·고주리 학살사건’은 일제가 3·1운동의 확산을 막기 위해 치밀하게 계획한 사건이다. 세브란스의학전문학교 교수 프랭크 스코필드 박사(1889~1970)는 제암리 학살 소식을 듣고 화성을 찾는다. 수원역에서 자전거를 타고 일경의 눈을 피해 제암리에 도착한 그는 불에 탄 교회와 마을을 카메라에 담아 일제의 만행과 한민족의 독립 의지를 세계에 알린다. 스코필드 박사가 찍은 흑백사진은 그날의 참혹한 현장을 생생하게 증언한다. 가족을 잃고 넋이 빠진 두 여인의 주저앉은 모습이 슬프다. 살아남은 자의 슬픔과 고통은 평생 이어졌다.

■ 3·1운동은 평범한 민중이 자유를 향해 펼친 위대한 몸짓

화성시독립운동기념관은 상설전시실과 기획전시실, 어린이전시실을 갖추고 있다. 좁고 긴 통로는 광복을 맞이하기까지 우리 선조들이 보내야 했던 어두운 세월이 길었음을 상징하는 듯하다. 상설전시실은 국권을 빼앗긴 나라의 현실을 상징하듯 어둡다. 미래의 주역이 될 아이들의 교육에 희망을 걸었던 화성 사람들의 발자취를 따라가 본다.

보흥학교, 전곡사숙, 제하여학교 사진은 뜨거운 교육열을 보여주는 소중한 증거물이다. 향남공립보통학교 운동장에서 열린 가을운동회도 튼튼한 몸으로 실력을 길러 나라를 되찾으려는 화성인들의 독립 의지를 보여준다. 남양지방금융조합의 이사 이로카와가 1908년 여름에 특별한 기록을 남긴다. 그는 남양 보흥학교는 아동에게 배일사상을 주입하는 ‘폭도 양성소’이며 남양군은 배일사상이 가장 격렬한 곳이라는 기록이다.

이처럼 화성 사람들의 항일정신은 그 뿌리가 깊다. 일제는 한국인의 저항을 막기 위해 총칼을 찬 헌병을 앞세워 무단통치를 시행한다. 그러나 1919년 3월1일 만세운동으로 일제의 총칼에 맞선다. 3월21일 동탄에서 시작된 화성의 3·1운동은 송산, 서신, 우정, 장안, 향남, 팔탄 등으로 들불처럼 번져 나간다. 많은 사람이 다치고 목숨을 잃는다. 상소문처럼 길게 펼쳐진 문서에 무슨 사연이 담겨 있을까.

“순사부장을 때려죽인 주모자로 몰려 감옥에 투옥된 문상익, 홍준옥을 구출하기 위해 송산면민이 연명한 탄원서입니다.” 송산면장 홍달후와 면민 33인이 서명하고 인장을 찍은 탄원서는 33인이 서명한 독립선언서를 연상케 하는 진귀한 유물이다. “홍면옥 선생은 송산면에서 사흘 동안 전개된 만세운동을 계획하고 주도한 죄목으로 체포돼 무려 15년을 감옥에서 보냈습니다. 독립선언서에 서명한 민족대표에게 일제가 내린 최고형이 3년이니 홍 선생이 받은 15년은 가장 긴 형량이라 할 수 있습니다.”

모진 옥살이를 마치고 출소한 날을 기념해 찍은 홍 선생의 사진이 볼 수 있는 것은 뜻밖의 행운이다. 두 개의 기왓장과 글자가 새겨진 은주전자와 은술잔은 어떤 사연을 품고 있을까. “이 유물의 주인공은 검정 두루마기를 입고 꽃을 든 홍헌 선생입니다. 홍 선생은 일제의 방화로 졸지에 집을 잃은 이웃들에 자신의 산을 개방해 목재를 나눠줘 집을 짓도록 도움을 베풀었습니다.” 은으로 제작한 주전자와 술잔은 홍헌 선생이 세상을 떠났을 때 마을 사람들이 고마운 마음을 담아 제작해 전달한 물품이다. 은주전자에 새겨진 글자 ‘홍헌군정’은 ‘홍헌 선생께 드립니다’라는 뜻이다.

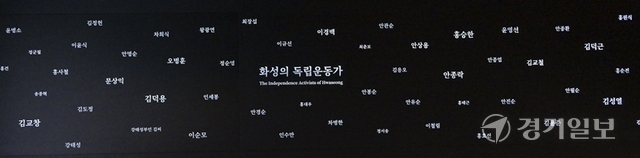

1919년 4월15일 제암리와 고주리에서 일제가 벌인 만행을 영상물로 체험한다. 봄꽃이 활짝 핀 봄날의 평화로운 마을 풍경은 이내 바뀌어 꽃잎이 지고 어둠이 몰려온다. 천둥과 벼락이 치는데 건물의 사방을 벽으로 막고 문이 닫힌다. 총성이 울리며 벽 곳곳에 구멍이 뚫리고 불길이 번져 모두를 태워 버린다. 그날 쓰러져 간 순결한 넋들은 하늘로 올라가 어둠을 비추는 별이 된다. 기념관에서 마주한 독립운동가들은 대부분 농사를 짓던 평범한 사람들이다.

3·1운동 피살자명부, 아리타 판결문을 자세히 살펴본다. 주민 29명의 살해를 지휘하고 마을을 불 지른 일본군 장교 아리타의 무죄를 선언한 ‘아리타 판결문’은 이제까지 공식적으로 한 번도 사과하지 않은 일본 정부의 민낯을 보여주는 유물이다. 낡은 유리병은 학살지에서 발굴된 것으로 그날의 참상을 증언하는 귀중한 유물이다. 화성 출신의 독립운동가 홍헌, 왕광연, 홍면옥 선생의 출옥 기념사진은 감동적이다.

■ 세계를 향한 3·1운동의 성지

화성시독립운동기념관은 시민을 대상으로 한 교육활동에 특별한 노력을 기울이고 있다. 7월 초에 시작된 2025년 자원봉사자(도슨트) 양성과정 교육프로그램은 이런 기념관의 방향성을 잘 보여준다. ‘화성지역의 근대적 변화와 자강운동’(한동민)을 시작으로 ‘칼을 든 민중: 의병 이야기’(김상기), ‘3·1운동, 전국에서 울려 퍼진 독립의 외침’(박찬승), ‘1919년 화성지역 3·1운동의 특징’(박환), ‘제암리·고주리 학살 사건의 재인식’(성주현), ‘외국인의 눈에 비친 한국인의 용기’(김승태)로 이어지는 대중 강좌를 통해 3·1운동과 독립운동의 역사를 널리 알릴 계획이다.

상설전시 안내문에서 화성시독립운동기념관의 설립 목적과 지향을 확인한다. “우리의 독립은 몇 사람의 영웅들에 의해 이뤄진 것이 아닙니다. 빼앗긴 나라를 되찾기 위해 두려움과 고난을 무릅쓰고 일어섰던 바로 우리의 평범한 이웃들이 있었기에 가능한 것이었습니다.” 3·1운동을 온전히 기념하는 국립기념관의 필요에 많은 사람들이 공감하고 있다. 여러 조건을 두루 갖춘 화성시독립운동기념관이 대한민국을 넘어 세계인들에게 3·1운동의 위대성을 온전히 보여주는 국립기관으로 거듭나기를 빌어 본다. 김영호(한국병학연구소)

로그인 후 이용해 주세요