[경기천년 999+1] 경기의 개혁 사상가

“낡은 조선을 새롭게 하라” 소통정치·경제양극화 해소 외치다

고려 현종 9년(1018) 경기제(京畿制)가 완성되면서 이후 경기는 나라의 중심이자 왕조의 지지기반이 됐다. 이것은 조선시대에도 마찬가지였다. 경기도는 지리적으로 한반도의 중심부에 위치했을 뿐 아니라 ‘경기’(京畿)라는 명칭이 말하듯이 지난 999년 동안 정치사회적으로도 중심 역할을 수행해 왔다.

경기도는 왕도(王都)를 지키는 최후 보루이자 경제적 기반이었으며 왕도와 지방, 정부와 백성을 잇고 사람과 물자가 오가는 중심지였다. 경기도는 고려 귀족 사회의 적폐를 청산하고 민본(民本)과 덕치(德治)를 이상으로 삼는 새로운 정치 질서를 구축하는 개혁 이념으로서 성리학의 중심지였다.

또 주자성리학과 사대부 중심의 질서가 한계에 봉착하고 사회 진보의 걸림돌로 작용할 때 이를 비판ㆍ극복하고자 했던 실학과 서학 운동을 일으켰던 곳이다.

개성과 임진강 유역은 진취적 성리학의 중심지였으며 광주양주수원안산 일대에서는 기라성 같은 실학자들이 나타났다. 여주이천광주에서는 근대 지향의 서학과 천주 신앙 운동이 발아했다. 조선시대 국가의 위기 상황에서 개혁이론을 강하게 제기한 것이 바로 경기 출신의 근기남인(近畿南人)들이었다.

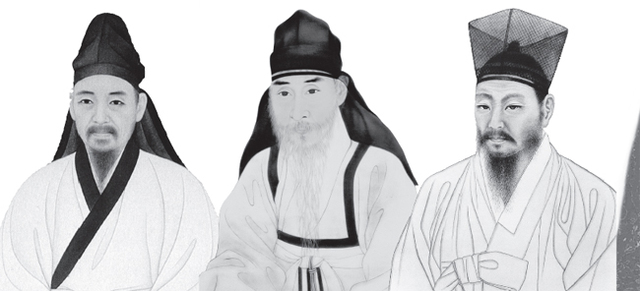

이원익, 유형원, 이익, 정약종, 정약용 등이 대표될 수 있다. 이들의 공통된 특징은 사상적 개혁과 경제적 개혁을 동시에 추구했다는 것이다. 최근 한국 사회는 박근혜 정부의 최순실 국정농단 사태로 혼란을 겪고 있다.

또 개혁과 변혁이 필요한 문명 전환기를 맞고 있다. 경기도는 미래 대한민국의 새천년을 열기 위해 어떠한 역할을 해야 할 것인가. 이에 본보는 조선시대 율곡 이이, 성호 이익, 다산 정약용 등 경기의 개혁지식인들로부터 ‘천년 경기가 나아갈 길’에 대한 해답을 찾고자 한다.

■ 실천적 지식인 율곡 이이-왕도정치(王道政治)는 곧 ‘안민(安民)’

율곡(栗谷) 이이(李珥, 1536~1584)는 강원도 강릉에서 태어났다. 그의 어머니는 신사임당(申師任堂, 1504~1551)이다.

많은 사람에게 어머니의 친정이 있는 강릉이 이이가 태어나고 자란 곳으로 알려져있다. 하지만 이이가 강릉에서 지낸 것은 고작 다섯 해다. 이이는 여섯 살 때 서울 본가로 올라왔고 여덟살 때 경기도 파주로 이주했다.

이곳은 아버지 이원수(李元秀, 1501~1561)의 고향이자 덕수 이씨 집안의 본거지였다. 특히 파평면에 자리한 율곡, 곧 밤나무골이 이이의 새로운 삶터였다. 이이는 이곳 율곡을 자신의 호로 삼을 만큼 애정이 각별했다. 관직에 있다 물러나기를 밥 먹듯이 할 때도 이이에게 율곡은 언제든 돌아가 생의 쉼표를 찍은 안식처와 같은 장소였다.

명실상부 경기도인(京畿道人)인 그는 현재 파주시 법원읍 동문리 자운산 기슭에 묻혀 있다. 그의 제자 김장생(1548~1631)은 1615년 율곡이 머물며 후학들을 가르치던 이곳에 자운서원을 세웠다.

율곡의 ‘위인지학’(爲人之學)은 학문의 목적이 어디까지나 널리 사람을 이롭게 하는 데 있지, 자기만족적 관념의 유희가 아니라는 뜻이다. 진정한 유학자는 백성과 더불어 태평세상의 꿈을 나누며 또 그런 세상을 열어가기 위해 분투하는 이다. 그러니 세상 돌아가는 형편에 눈 감지 말고 적극적으로 ‘시무(時務)’에 참여하라는 것이라 했다.

율곡이 살던 시대는 조선 중기로 건국 후 200여 년이 흐르는 사이에 국초의 왕성했던 기운이 쇠하여 각종 사회적 부조리가 난무하던 때였다. 특히 연산조 이래의 폐해가 누적돼 백성의 고통이 극에 달했다.

율곡은 민생이 도탄에 빠진 현실을 마음 아파했다. 정치란 많이 가진 이의 것을 쪼개어 적게 가진 이에게 보태주는 분배정의를 구현함으로써 균등의 미학을 추구하는 예술이다. 한데 지금은 정치가 문란하여 백성의 삶이 완전히 붕괴했다. 건국 후 많은 세월이 흐르는 동안 누적된 사회적 병폐로 인해 ‘뿌리째 개혁’이 절실했다.

율곡이 보기에 가장 시급한 과제는 무엇보다도 ‘약자를 뜯어먹고 사는 사회구조’를 전면적으로 뜯어고치는 데 있었다. 그는 ‘소나 양 같은’ 백성의 죽음을 차마 보고만 있을 수 없어서 정치에 나섰노라고 토로한다. 율곡은 군주를 향해 끊임없이 ‘소통의 정치’를 하라고 압박한다. 왕도정치(王道政治)란 다름 아닌 ‘안민(安民)’에 있음을 부단히 일깨운다.

성호(星湖) 이익(李瀷, 1681~1763)은 18세기의 대표적 실학자이다. 경기도 안산시는 이익이 그의 아버지의 유배지에서 태어난 이듬해부터 83세로 별세할 때까지 세거했던 곳으로 성호 실학의 산실이다.

그는 많은 저술을 남김으로써 높은 학문적 업적을 이루었다. 사서삼경 등 유교의 기본 경전을 비롯해 소학, 효경, 근사록, 심경, 가례 등에 관한 질서(疾書)는 그의 경학의 요체를 말하는 것으로 궁극적으로 경세치용(經世致用)을 목표로 한 것이다. 특히 이익은 ‘성호사설(星湖僿說)’을 남겼는데 이것은 그의 대표적 저술이라 할 수 있다. ‘사설’이란 자질구레한 이야기란 뜻인데 자신의 대표적 저술을 ‘사설’이라 이름 한 것은 겸손한 표현일 것이다.

이익은 야인으로 살았기 때문에 당시 피폐한 농어촌 생활의 실정을 절실하게 파악할 수 있었다. 따라서 그의 학문 세계는 천문, 지리, 인사, 치도(治道) 뿐만이 아니라 이단(異端), 금수, 초목, 산율(算律), 음양, 의약, 복서 등 백과사전적인 주제는 물론 서양의 과학사상과 천주교에 대해서까지 높은 식견을 쌓았다.

학식의 해박함, 사상의 진보성, 규모의 주밀함과 고증의 명확함이 당대의 독보적인 학문을 이루었기에 조선 후기의 대표적 실학 사상가라 할 수 있다. 성호 학파란 성호 이익에서 시작돼 학맥을 이룬 조선 후기의 학파를 말한다. 이들을 흔히 근기학파 또는 경세치용학파라고도 말한다.

조선시대 혼란한 시기에 개혁이론을 강하게 제기한 것이 바로 경기 출신의 근기남인들이었다. 이익, 이원익, 유형원, 정약종, 정약용 등으로 대표될 수 있는 근기 남인들의 공통된 특징은 사상적 개혁과 경제적 개혁을 동시에 추구했다는 점을 들 수 있다.

근기남인들은 토지개혁으로 대표되는 경제양극화 해소를 강하게 주장했다. 이익과 유형원, 정약용 등이 모두 토지개혁을 주장한 것은 소수 벌열들이 대토지를 독점하고 있는 당시의 경제 상황이 고려 말기의 상황과 비슷하다고 보았기 때문이다.

유형원의 균전제, 이익의 한전제, 정약용의 려전제(閭田制) 등은 비록 방안은 조금씩 다르지만 그 핵심은 소수 벌열의 대토지 소유를 억제하고 이를 대다수 농민에게 나누어주어야 한다는 토지 분배론이 핵심이었다. 근기남인들이 주장했던 사상의 다원화와 경제양극화 해소는 현재 혼란에 시달리는 한국 사회에 가장 필요한 요소들이라고 하지 않을 수 없다.

■ 다산 정약용-불온한 시대를 통과하는 법

다산(茶山) 정약용(丁若鏞)은 영조 38년(1762) 6월 16일에 경기도 광주부 초부면 마재(지금의 남양주시 조안면 능내리)에서 아버지 정재원(丁載遠)과 어머니 해남 윤씨(海南 尹氏) 사이의 셋째 아들로 태어났다.

정조가 수원 화성을 새로운 국도로 건설하기 위한 프로젝트에 돌입했을 때 화성 축성의 설계를 정약용이 맡았다. 그러나 정조가 죽고 그의 시신이 채 식기도 전에 노론벽파의 총공세가 시작될 기미가 보이자 정약용은 고향 마재로 낙향해 세상과 거리를 두고자 했다. 이제 다시는 세상에 나서지 않고 ‘은둔형 지식인’으로 살려고 마음먹었다.

정약용은 공부란 벼슬을 얻기 위해 하는 것이 아니라 진정한 선비, 곧 참 지식인이 되기 위해 하는 것이라 생각했다. 지식인도 자기가 배운 것을 가지고 ‘지식권력’이나 휘두르면서 ‘경제권력’ㆍ‘정치권력’과 짝해 한 줌 기득권자들의 이익에 복무하는 ‘삼각동맹 체제’에 속해 있으면 어용지식인에 불과하다.

참 지식인은 불온한 현존질서를 옹호하는 데 자신의 지식을 사용하지 않는다. 지배지식에 복무하지 않는다는 이유로 불이익을 받더라도 현존질서에서 소외된 다수의 사람이 좀 더 존엄한 인격을 향유하도록 봉사하는 일을 게을리하지 않는다. 온 세상으로부터 버림받은 고립무원의 상황에서 다산에게 한 줄기 빛이 되어준 깨달음이 바로 그것이었다.

다산은 틈나는 대로 쓰고 또 썼다. 그야말로 목숨을 걸고 저술행위에 매진했다. 사서삼경(四書三經)을 망라하는 경서 주석과 비평을 비롯해 해배 전년에 ‘경세유표(經世遺表)’, 해배되던 해에 ‘목민심서(牧民心書)’, 해배 이듬해에 ‘흠흠심서(欽欽新書)’ 등 이른바 ‘1표 2서’로 불리는 경세서, 그리고 음악ㆍ병기ㆍ역사ㆍ지리ㆍ어학ㆍ의술ㆍ풍속 등 당대의 모든 학문을 총망라한 논설과 시문 등이 그의 손끝에서 쉴 새 없이 뽑아져 나왔다. ‘여유당전서(與猶堂全書)’ 기준으로 무려 154권 76책에 이르는 방대한 분량이 모두 다산이 쓴 글들이다.

불온한 시대에 태어난 덕에, 잠깐의 영광 뒤로는 이내 칼날 위에 선 것처럼 몸을 사려야 했던 지식인, 변방에 내버려진 채 쓸쓸히 외면당하고 잊혀야 했던 비운의 지식인이 미친 듯이 쓰고 또 쓴 이유는 언젠가 누군가 한 사람이라도 자기 글을 읽어줄 이가 나타나기를 바라는 마음 때문이었다.

당대는 어차피 노론벽파의 세상이니, 자기는 사문난적(斯文亂賊)의 혐의로부터 도통 자유롭기 어렵다. 그러나 역사적 평가는 다르다. 현실논리는 ‘힘이 정의’여도 역사의 신은 ‘정의가 힘’이다. 이런 마음으로 다산은 자신의 시대를 고발했다. 오직 붓만이 그의 유일한 무기였다.

최원재기자

로그인 후 이용해 주세요