[개성·강화 2018 고려개국 1100년] 고려와 영욕을 함께한 섬, 강화도

백척간두 고려의 운명 뼈아픈 역사 속 그날 강화는 울었다

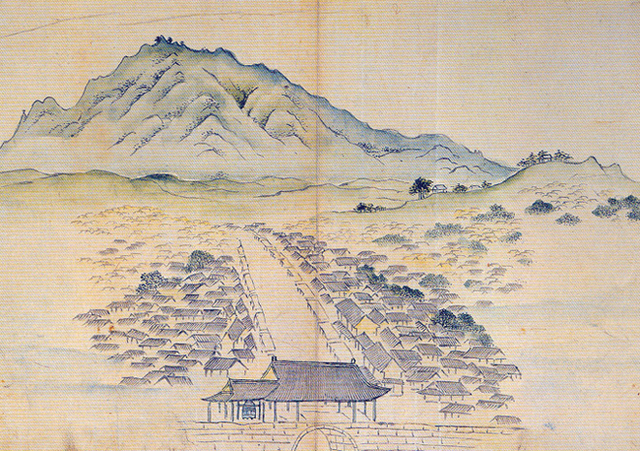

고려는 대몽항전 때도 이 지역의 복심적 위치 특성을 살려 교통통신망 체계를 거의 그대로 이용했다. 고려는 강화(江華)로 도읍을 옮기며 군으로 승격시켜 강도(江都)라고 불렀다. 강도는 압도적인 전투력을 지닌 몽골군의 침략에 대항해 그 예봉을 피할 수 있는 해도(海島)였다.

조석간만의 차이와 한강임진강예성강이 합류하면서 만드는 물살을 이용해 방어에 유리할 뿐 아니라 섬 안에 비옥한 평야가 많다. 강도는 장기간 대몽항전에서 지리적 이점으로 전시수도로서 구심점을 제공했고, 민족체의 자주성을 지키고 일체성을 고양시켰다. 역사적으로도 오랫동안 교류의 길목으로 외국사신들이 왕래하고, 물자가 오가며 새로운 사람들을 만나는 곳이었다.

■ 고려 개국에서 몽골 침입까지

태조 왕건은 신라 헌강왕 3년인 서기 877년 1월 송악군(松嶽郡)에서 출생해 918년 6월 궁예를 몰아내고 왕위에 올라 국호를 고려(高麗)라 하고 연호를 천수(天授)라 했다. 919년 1월 송악의 남쪽에 도읍을 정해 그 군을 승격시켜 개주(開州)라 했다.

태조와 혜종에 이어 즉위한 광종은 960년 3월 개경을 황도(皇都), 서경을 서도(西都)로 고쳤다.

거란군이 1011년 1월 개경에 침입해 태묘와 궁궐, 민가를 불질렀고, 1126년 2월 ‘이자겸의 난’이 일어났다. 무관이 1173년 10월 3경·4도호·8목과 군현 역사(驛舍)의 모든 관직을 차지했고, 1174년 1월 승려들이 모반에 참여했으며, 1175년 8월 개경의 하급관리들이 남도 농민반란군과 연결해 정변을 계획하다 처형됐다.

1180년 1월 경성에서 폭동이 일어나고, 1198년 5월 노비 만적의 난까지 일어났으며, 1227년 5월 개경에서 민란이 발생했다. 몽골군은 1231년 11월부터 12월까지 평주를 함락하고 광주(廣州), 충주, 청주 등을 공격했다. 몽골군 선발대가 개경을 위협하고 일부 병력이 충주까지 내려오자 고려조정은 화의를 요청했고, 몽골군이 1232년 1월 철수했다.

■ 몽골 침략 ‘강화 천도’

고려는 그해 2월 몽골 침략군을 피하기 위해 천도문제를 논의했다. 몽골은 북계지역인 평안북도쪽에 다루가치를 파견해 경계태세를 무력화시키려 하고 개경에 관리를 파견해 국사를 다스리려 했다.

몽골군이 약탈전을 수행하면서 “지나는 곳마다 잔멸하지 않는 곳이 없었다”고 나온 기록처럼 피해 참상이 심각했다. 집권층에 대한 항쟁도 이어져 최씨 정권은 불안을 느꼈다.

고려는 거란 침입 때 육지 거주민을 산성으로, 해안 거주민은 섬으로 강제은신시키는 산성해도입보(山城海島入保) 정책을 실시해 효과를 봤다. 따라서 대몽항전때도 이 정책을 펼쳤고, 4개월 후인 6월 16일 강화(江華)로 도읍을 옮기며 강도시대가 시작됐다.

최씨 정권은 왕들을 폐립시켰고, 교정도감과 정방을 설치해 권력을 휘둘렀으며, 무능력으로 대몽항전의 방도를 찾지 못했다. 이 같은 상황에서 농민들의 항전의지와 활약이 39년 대몽항전 수행을 가능하게 한 힘이 됐다. 몽골군의 제1차 침략 당시 농민항쟁군 우두머리가 최이에게 정예 5천명으로 적의 침략을 막는 작전을 돕겠다고 제의해 황주의 동선역에서 벌어진 전투에서 적을 격퇴시켰다.

살리타이를 사살한 처인부곡의 전투(1232년), 승려 홍지가 지휘해 몽골군을 격파한 상주산성 전투(1254년) 등도 있다. 1236년 온수군에서 향리와 주민들이 몽골군을 물리쳤고, 1256년 대부도의 입보민들로 구성된 지방별초가 몽골병사 100여명을 격파해 패주시켰다.

■ 팔만대장경 조판… 교통·통신망 체계화

최씨정권은 불력으로 전쟁승리를 기원하고 민중의 단합을 도모하기 위해 ‘팔만대장경(재조대장경) 조판’을 추진했다. 거란의 침입을 물리치기 위해 만들어진 초조대장경이 1232년 몽골의 침입으로 대부분 소실된 상태였다. 16년 만에 완성된 대장경 판각사업은 민중의 광범한 참여가 성공의 밑거름이 됐다.

39년 항전을 가능케 한 교통·통신망 체계도 주목된다. 고려왕조는 일찍부터 중앙집권체제의 정비와 더불어 조운제와 역제로 대표되는 교통·통신망 체계를 갖추고 있었다. 개경을 중심축으로 수운을 통한 물자운송체계를 마련했고, 이를 운영하기 위한 제도가 뒷받침됐다. 해도를 전시 피난수도로 삼으면서 수십년간 나라를 이끌었다.

■ 강도서 개경 환도, 그리고 삼별초

1259년 고려정부와 몽골 사이에 강화가 성립돼 전투상황은 끝났다. 이때 최씨정권이 붕괴됐고 무신정권은 10여년간 항전을 기도했다. 하지만 1270년 무신정권 붕괴로 개경환도가 이루어졌다.

무신정권의 무력기반이면서 대몽항전에 참여한 삼별초가 항거에 나섰다. 그들은 종실 왕온(王溫)을 왕으로 추대하고 진도로 거점을 옮겨 대항했다. 1년여 뒤 삼별초는 고려조정과 몽골 연합군의 공격을 받아 제주도로 거점을 옮겨 해상에서 항전했다. 삼별초의 항전은 1273년 여몽연합군이 제주도를 점령해 평정됐고, 이로써 40여년에 걸쳐 치열하게 진행된 대몽항전이 막을 내렸다.

강화는 오랫동안 새로운 사람들이 오가는 길목이었다. ‘삼국사기 신라본기’에서 태종무열 7년인 660년 당나라 무장 소정방을 덕물도(덕적도)에 가서 맞이했다는 기록이 있고, ‘신당서 지리지’에는 “진왕석교, 마전도, 고사도, 득물도(덕적도) 천리를 지나면 압록강 당은포구에 이른다”고 나왔다.

‘선화봉사고려도경’에 나온 해도(海道) 가운데 ‘자연도(영종도)→급수문→합굴→분수령’이 현재의 인천시에 해당한다. 급수문과 합굴, 분수령의 위치는 강화도와 석모·교동도 사이의 석모수로 가운데 어느 지점을 가리키는 것으로 보인다.

송사의 고려 열전에서 “예성강은 (중략) 강물이 여울져 흐르는데 이를 급수문이라 일컬으며, (중략) 3일을 가면 강기슭에 다다르는데, 여기에 벽란정이란 객관이 있다. 사신은 여기에서 40여리쯤 가면 고려의 국도에 이른다고 한다”고 나와있다.

‘세종실록 지리지’에는 “강화부 동쪽 갑곶나루를 지나서 바다로 들어가니 전라·충청도에서 배로 실어 온 곡식이 모두 이곳을 거치어 서울에 다다른다”고 나와있고, ‘명종실록’에는 ‘교동(喬桐), 강화(江華), 부평(富平), 인천(仁川), 남양(南陽)의 해로’가 언급돼있다.

조선후기의 조운과 관련해 ‘인천 수로’가 이용된 구체적 사례로서, ‘조행일록(漕行日錄)’에 영흥도와 영종진, 염하, 연미정 등의 지명이 등장한다.

백승재기자

로그인 후 이용해 주세요